-

Il est des mâles que le trop d’amour conduit au suicide

Que l’on se rassure, il ne sera pas question ici de drames humains, et ni Sophocle ni Shakespeare ne seront convoqués. La sémelparité n’affecte que quatre espèces de Mammifères sauvages, toutes de la gent marsupiale, et cantonnées à l’Hémisphère Sud (Australie, Tasmanie). Chez ces carnivores, à la saison des amours, les mâles s’épuisent dans des coïts au long cours, au point de succomber d’inanition : de toute leur vie, c’est la seule occasion qu’ils ont de se reproduire. Ils en usent et abusent jusqu’à en mourir.

Sémelparité est un néologisme un peu pédant construit avec le nom d’une héroïne antique, Sémélé, et le verbe latin pario = enfanter : au cours de leur vie, les individus d’une espèce ne se reproduiront qu’une seule et unique fois.

Sémélé fut une des nombreuses maitresses de Zeus. Bien sûr au grand dam de sa régulière, Héra. Pour se venger, cette dernière conseilla à la jeune conquête de son époux de lui demander d’apparaître à ses yeux dans toute sa gloire, et bien sûr munis de ses attributs fulgurants. Ce qui devait arriver arriva : Sémélé fut foudroyée. Un peu gêné, Zeus eut tout de même le temps de l’accoucher du petit garçon qu’elle portait. Ainsi naquit Dionysos qui devait faire carrière dans la viticulture et l’œnologie (1). Mais sa maman, après cette unique parturition prit le chemin des Enfers et n’eut plus l’occasion de se reproduire.

Dans le règne animal, l’exemple le plus connu de sémelparité est celui du saumon : né dans les eaux vives des continents, les jeunes saumons les dévalent jusqu’aux océans et plusieurs années s’y nourrissent et prospèrent. Après cette vie d’errance en milieu marin, ils entament un ultime voyage vers leur lieu de naissance : mâles et femelles s’y rencontrent pour se reproduire et…mourir.

Chez les Mammifères la sémelparité a été décrite chez quatre espèces de Marsupiaux : deux espèces d’Antechinus d’Australie et deTasmanie de la taille d’une musaraigne, et deux autres l’un de la taille d’un gros rat, Phascogale, et Dasykaluta qui lui pèsent entre 20 et 40 grammes, toutes deux vivant dans le sud de l’Australie,

Pesant moins de 20 gr ammes, Antechinus stuarti est un animal très actif, toujours sur la brèche pour récupérer des proies, repousser tout envahisseur afin d’assurer son hégémonie sur son territoire.

https://www.youtube.com/watch?v=sGUyZhUkarU

Il vit dans un environnement très programmé par le rythme des saisons : le milieu tropical humide régit l’abondance saisonnière des proies qui nourriront les prédateurs, en l’occurrence les dits Antechinus, grands amateurs d’insectes gras du bide et aussi d’araignées, et par voie de conséquence définit et programme le rythme des naissances chez ces amateurs de chair fraiche. Il a fait l’objet de nombreux travaux de la part des chercheurs australiens (2).

Il se trouve que mâles et femelles depuis la nuit des temps occupent des résidences séparées de plus d’un kilomètre. Sans qu’il y ait mésentente originelle prouvée, leurs terrains de chasse sont donc très éloignés. Mais pour procréer ils doivent se rencontrer et la période du rut se décide d’une année l’autre afin qu’un maximum de nourriture soit disponible pour les femelles. Comme chez toute autre mammifère, ces dernières consacrent l’essentiel de leur énergie à assurer leur descendance. Elles doivent ovuler, porter et nourrir les œufs fécondés puis allaiter leur portée, et ce sur une très longue durée, plus de 14 semaines. A la naissance le petit Antechinus ne pèse que quelques décigrammes et devra être longuement allaité avant d’atteindre l’adolescence et l’autosuffisance alimentaire. La mère a des portées d’une dizaine d’individus, et ce qui détermine le moment de la reproduction est la période de plus grande abondance de proies : bien nourries, elle pourra allaiter dans les meilleures conditions sa nombreuse progéniture.

Femelle Antechinus d’Australie avec ses petits attachés aux tétines. Photo C. Andrew Henley/ Natural vision. De leur côté les mâles ont pour unique souci de transmettre leur gènes, et pour ce faire, le moment de la reproduction venu, ils changent de résidence et se précipitent tout près de celle des femelles. Ils sont alors tout juste âgés de 11 mois et viennent d’atteindre la maturité sexuelle. Pendant toute la période du rut, très courte, ils ne lâcheront pas les femelles au risque d’être supplantés par un concurrent. Certains coïts peuvent durer de 12 à 14 heures, et épuisés les mâles meurent. Car un processus endocrinien complexe s’est mis en place qui à la fois leur coupe l’appétit et donc leur interdit tout retour sur leurs terrains de chasse très éloignés, en même temps qu’il favorise la consommation de leurs réserves en glucose. Jusqu’à les entrainer dans la mort. Ils meurent en général d’ulcères digestifs.

Mâle Antechinus mort d’épuisement. Photo LookANDSee Si la durée de vie maximale des mâles est de l’ordre de 11 mois, celle des femelles est un peu plus longue, au moins 14 mois pour assurer l’élevage des portées, et il en est qui survivent après avoir élevé leurs petits, ce qui n’est pas le cas des mâles qui tous succombent après s’être accouplés.

Cette forme de sélection sexuelle a nom compétition spermatique : si une femelle s’accouple avec deux mâles, ce sont les spermes les plus agiles de l’un des deux qui la féconderont. En pratiquant le « coït au long cours », le mâle d’Antechinus, plutôt que de s’épuiser dans des combats au corps à corps avec des rivaux, leur fait obstacle de son corps autant qu’il lui est possible…jusqu’à mourir d’amour.

Chez les 5000 espèces que comptent les Mammifères, seules donc quatre d’entre elles ont adopté cette stratégie de reproduction que d’aucuns qualifient de suicidaire. Pour elles, la mort est le prix à payer par les mâles pour transmettre leurs gènes. Toutes les autres espèces versent dans l’itéroparité : quelle que soit leur longévité, la durée de gestation et le nombre de petits par portée, chaque adulte mâle ou femelle, à plusieurs reprises dans le cours de sa vie copulera, enfantera, élèvera des portées plus ou moins nombreuses pour perpétuer sa lignée. Malgré tous les soucis qui les attendent au seuil de leur vie adulte, on peut quand m^me penser que pour elles la vie sera plus belle.

(1) Bacchus dans la mythologie romaine.

(2) D. O. Fishera, C. R. Dickman, M. E. Jones, S. P. Blomberg. 2013. Sperm competition drives the evolution of suicidal reproduction in mammals. P.N.A.S. |vol. 110 : 17910–17914. http://www.pnas.org/content/110/44/17910.full

-

Quand les cachalots s’affrontent melon contre melon

Les cachalots mâles sont vindicatifs en période de rut : ils s’affrontent melon contre melon. Mais pas au risque de perturber leur GPS naturel et se casser le nez. Quant à leur cerveau, il est bien à l’abri de ces coups de tête de géants, et il ne risque aucune lésion grave puisque bien protégé. Cette culture du tête à tête vengeur, plus d’un navire au siècle dernier lancé à la poursuite de ces géants des mers l’a expérimentée, jusqu’à sombrer sous leurs coups : la légende de Moby Dick venait de naître.

Sonder les cœurs et les foies des cachalots est une entreprise de taille. Dans le vaste océan, les observations factuelles sur leurs mœurs sont plus qu’éparses. Au point que la fiction a souvent pris le pas sur la réalité pour conter leurs exploits. Plus contempteurs qu’observateurs objectifs, tour d’abord le récit biblique avec Jonas pour héros, puis des romanciers…romantiques ont forgé leur légende. Il y eut Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, Carlo Collodi et le monstrueux « pescecane » qui avale Pinocchio puis le régurgite, et surtout Herman Melville avec Moby Dick, le cachalot vengeur, pour tête d’affiche.

Mais il semble que la réalité ait dépassé la fiction en plus d’une occasion. Depuis la grande époque de la chasse au cachalot qui démarre sur les côtes du pays basque au Moyen Age et trouvera son terme à la fin du 19ème siècle, les témoignages ne manquent pas pour souligner l’irascibilité des cachalots, qui en plus d’une occasion ont mis à mal des entreprises humaines. Et tout récemment, l’intrusion d’un cachalot dans un port de plaisance au Japon a suscité tour à tour effroi, puis une réaction « inappropriée » semble-t-il des marins locaux, et quelques belles images d’un fiasco baleinier

https://www.youtube.com/watch?v=xXZ2kpG7q6U

Pour les expériences plus anciennes de confrontation entre cachalots et chasseurs de baleine, les mieux documentées sont le naufrage de l’Essex en 1821 et celui de l’Ann Alexander en 1851, navires à voile baleiniers coulés par des cachalots en fureur, sans oublier les dizaines de doris renversés ou broyés par d’autres victimes de la chasse sans merci qu’on leur menait alors, harponnées et rendues furieuses par les blessures infligées, et qui ont envoyé par le fond des dizaines de frêles esquifs et leurs agresseurs (1).

A propos de l’Essex, c’est alors un voilier de 238 tonnes fait de chêne renforcé de plaques de cuivre. Le jour du naufrage, le 20 novembre 1821, il compte deux captures à son actif quand la vigie annonce qu’à un demi mile un cachalot de grande taille vient de faire surface. Aussitôt il est attaqué, mais sans succès. Soudain, à une vitesse estimée à 3 noeuds, l’animal blessé fonce vers le bâtiment et le frappe à l’avant, puis s’éloigne. Alors que les 21 membres d’équipage et le capitaine discutent sur l’opportunité d’envoyer des doris pour harponner la bête, la voilà qui revient cette fois à grande vitesse, environ 6 nœuds, et à nouveau aborde le navire avec une violence telle qu’il le couche sur les flots. Bientôt il coule. Les naufragés grimpent tant bien que mal dans les canots de sauvetage, et commence alors pour eux une dérive meurtrière de plusieurs semaines : sur 20 membres d’équipage, 12 périront et seront des viatiques pour les huit survivants.

30 ans plus tard le capitaine de l’Ann Alexander lance deux baleinières à la poursuite d’un grand cachalot : elles sont littéralement croquées par la bête. Alors que l’équipage s’interroge sur l’opportunité de poursuivre la chasse, le navire reçoit un premier choc sous la ligne de flottaison. Puis le cachalot attaque une deuxième fois au niveau de la proue et provoque une avarie, en l’occurrence un trou de la taille de sa tête ! Le bateau coule rapidement. Six mois plus tard, l’agresseur sera capturé : certes il était affaibli par les plaies provoquées par les harpons de l’Ann Alexander, mais il n’empêche qu’il avait survécu, ce qui prouve pour le moins que les cachalots ont la tête dure. Et ce n’est pas pour rien quelle est dénommée melon par les anatomistes cétologues.

Ce melon est constitué de tissus mous qui reposent sur le toit crânien qui lui est fait d’os et forme un berceau pour l’accueillir comme illustré ci dessous.

Crâne de cachalot et reconstitution des organes du melon.(Pixgood.com et New York State Museum). Un premier constat : sur ces images ne figure pas le cerveau car il est très postérieur, bien enfermé dans la boîte crânienne, il ne risque pas d’être blessé lors des affrontements. L’essentiel du melon est constitué du spermaceti, l’ambre blanc si recherché des chasseurs : la couleur et la fluidité de cette huile de baleine a donné le nom de spermaceti à l’organe, et en anglais le terme sperm whale désigne le cachalot (2). Au dessous il y a une autre masse graisseuse dont les qualités sont moins appréciées, et donc qualifiée de junk. Une masse musculaire enveloppe le tout.

Ces masses graisseuses du melon ont une fonction triple : dans la modulation et la propagation de sons, dans les combats entre mâles où elles servent comme armes offensives, et aussi dans l’aide à la flottabilité et la plongée. Dans ce court essai, je n’aborderai que les deux premières.

Parler et se repérer : les différents cliquetis du cachalot

Deux ouvertures sur le dessus du melon ont des fonctions différentes : l’évent et le museau de singe. Le premier du côté gauche gère essentiellement la respiration, le deuxièmes l’émission de deux types de sons : les clicks qui permettent à un individu de « parler » à ses congénères et sur une autre bande son, l’animal émet les ultrasons de l’écholocation, ce GPS qui permet à tout individu de se situer dans l’espace, repérer les proies et les compagnons de route. Les ondes produites à cet effet ont un trajet complexe, et il semble que l’émetteur de ce type d’onde se situe à l’apex du melon.

Le melon du cachalot : l’évent est l’orifice respiratoire (voie nasale gauche en pointillé) L’émission de sons se fait par les lèvres phoniques (museau de singe) et le conduit droit. Le spermaceti est en jaune, le junk (ici melon) en rouge et jaune. Une hypothèse récente envisage que les deux types d’onde sont modulées et probablement régulées dans les deux caisses de résonnance que constituent spermaceti et junk (3). Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce système très sophistiqué, suivons ce cours d’anatomie grandeur nature : http://www.nytimes.com/video/science/100000001333363/inside-a-sperm-whale.html

Il est complété par ces schémas qui donnent à voir les trajets supposés des différents types de « clicks » émis par le cachalot et leurs fonctions.

Sur ces deux coupes sagittales du melon de grand cachalot, on a fait figurer les trajets et mécanismes de propagation des différentes ondes des « clicks » de communication (a) et ceux d’écholocation (b). D’après réf. 3. Le sac nasal délivre des « reniflements » dans le conduit droit qui aboutissent aux « lèvres de singe ». La vibration qui en résulte se propage vers l’arrière au travers de l’organe du spermaceti (flèches vertes). Par réflexion, ces ondes sonores pénètre l’organe « junk » et sont dirigées vers la base du nez et émises dans l’eau.

Les flèches noires figurent le mode propagation des ondes d’écholocation au travers du conduit nasal droit.

Mais alors comment concilier cette fonction d’émission et de réception d’ondes sonores très sophistiquée avec celle d’agression qui à première vue doit mettre à mal lors des joutes entre mâles ce précieux et sensible organe qu’est le melon ? Tout un chacun qui a assisté à un combat de boxe entre deux champions bipèdes, et semble-t-il très humains, n’envisage pas qu’à l’issue de la rixe, l’un et l’autre belligérant n’en ressorte un peu sonné, voire handicapé. Ce qui vaut pour les hommes doit s’appliquer aux cachalots : 40 tonnes propulsées à une vitesse de 3 à 6 nœuds sur le melon d’un adversaire de même taille doivent plus que le faire trembler. Les échouages de grands cachalots ne sont-ils pas la conséquence de combats trop rudes ? Depuis de nombreuses années on les répertorie dans toutes les mers du monde, et il est même un site Wikipedia qui en adressé la liste. On peut y lire que 60% des échouages se font sur les côtes de Tasmanie, Nouvelle Zélande et Mer du Nord. Dans bien des cas les victimes sont des mâles. De la fin du 19ième siècle à nos jours, près de 20 échouages collectifs ont été recensés. Ce sont chaque fois entre une dizaine et jusqu’à 72 individus des deux sexes que l’on retrouve gisant sur une plage ou un haut fond. Ces « suicides » collectifs restent inexpliqués, si ce n’est qu’on peut envisager que chacun de ces troupeaux avait un guide qui a failli à sa tâche. Mais alors que nous abordons le troisième millénaire, le constat qui s’impose est que l’éthologie des cachalots reste très mal connue, au point que l’ouvrage de Melville de ce point de vue est toujours une référence, à l’exception notable de la synthèse récente de Richard Ellis (4).

Cependant, si l’on est loin d’avoir fait le tour du sujet, on peut faire des hypothèses et envisager comment les cachalots mâles « gèrent » leurs melons lorsqu’ils s’affrontent sans léser les organes vitaux de l’écholocation.

Jusque il y a peu, les cachalots lors de leurs migrations saisonnières couraient les mers en troupeaux de dizaines et de dizaines d’individus . Les historiens rapportent des défilés vus de la côte qui duraient plusieurs heures. Hors de ces épisodes, les cachalots sont des animaux sociaux, et il existe un fort dimorphisme sexuel, les mâles ont une taille double des femelles. Richard Ellis fait à propos de leurs structuration sociale un parallèle entre cachalots, géants des mers, et éléphants, les plus grands mammifères terrestres. Dans les deux cas on observe qu’il existe deux types de hardes relativement stables, composées d’une vingtaine d’individus : des groupes de femelles gestantes ou allaitantes avec leurs petits et un cortège de jeunes des deux sexes ; d’autres groupes sont composés uniquement d’adolescents des deux sexes.

https://www.youtube.com/watch?v=qbbRY9z_bJE

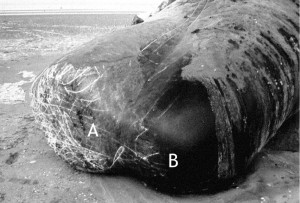

Quant aux mâles, ils vivent généralement en solitaire. Au gré de leurs périples et des saisons, ils fréquentent les groupes de femelles et cherchent à s’y faire accepter pour copuler. S’ils sont rejetés, ils rejoignent un autre groupe de femelles. Sporadiquement il y a des joutes entre mâles, mais elles n’ont été que rarement observées. Ce qui est constaté est que les grands mâles semblent s’éviter, et ils émettent lors des rencontres des clicks différents. Il n’empêche qu’ils portent des marques certaines d’affrontements en l’occurrence des lacérations qui balafrent leurs melons. Comme le montre la photo, les cicatrices de ces combats sont concentrées sur le sommet du junk. Elles ont été provoquées lors de batailles entre mâles par les dents de la mâchoire inférieure, et il est logique d’envisager que les animaux s’affrontent tête contre tête, comme de nombreux grands herbivores terrestres.

Le melon d’un cachalot mâle échoué gisant sur le côté gauche avec des lacérations. Les deux parties du melon sont identifiables : A = junk, B = spermaceti. On peut voir que les lacérations sont concentrées sur le junk. (Photo Møhl 2001 in réf. 3). Le principal argument qui permet d’avancer que le melon des cachalots est une arme offensive dans les combats entre mâles est que chez ces derniers le spermaceti est beaucoup plus volumineux que chez les femelles, et constitue près de 20% du poids total de l’animal, soit 7.800 kg pour un animal de 39 000 kg. Ce fut voici deux siècles l’or blanc des baleiniers, avant d’être remplacé par l’or noir des pétroliers grâce à certain colonel Drake…

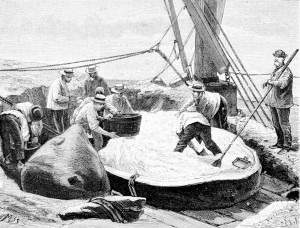

Cueillette du spermaceti au 19ième siècle. Extrait de « Recherches sur le cachalot » (1889) de Georges Pouchet, professeur au Museum National. Post scriptum. Les cachalots ne sont pas nés d’hier : http://www.dinosauria.org/blog/2015/06/12/depuis-quand-les-cachalots-ont-le-melon/#more-3043

(1) D. R. Carrier, S. M. Deban, J. Otterstrom 2002. The face that sank the Essex: potential function of the spermaceti organ in aggression. The Journal of Experimental Biology 205, 1755–1763 (2002).

(2) Le mot français cachalot (1698) serait emprunté à l’espagnol cachalote, lui-même emprunté au portugais (= grosse tête). Le Grand Robert précise que son usage est d’abord attesté « dans des documents d’apothicaire en raison des substances extraites de la tête de l’animal ».

(3) Stefan Huggenberger, Michel André, Helmut H. A. Oelschläger, 2014. An acoustic valve within the nose of sperm whales Physeter macrocephalus. Mammal Review, vol 44, : 81-87. doi:10.1111/mam.12017

(4) Richard Ellis, 2011. The great sperm whale. 387 p. University Press of Kansas. https://kuecprd.ku.edu/~upress/cgi-bin/subjects/natural-history/978-0-7006-1772-2.html

-

La lombalgie du chimpanzé, ou la bipédie en question

Lombalgie du chimpanzé devrait qualifier le syndrome de tous ceux parmi les humains qui souffrent du mal de dos, et ils sont très, très nombreux. C’est la suggestion d’une équipe d’anatomistes qui a étudié de près, mesuré dans tous les sens et comparé les vertèbres dorsales d’Homo sapiens, à celles des chimpanzés et des orangs outangs, en particulier ce point du bas du dos d’où irradie la douleur caractéristique de la lombalgie : la jonction entre la dernière vertèbre thoracique T12 et la première lombaire L1 (1). Et ils pointent du doigt notre mode de locomotion exclusivement bipède, jusqu’à le considérer premier responsable de ce mal.

Le mal de dos est une souffrance largement répandue. En 2004, une enquête du Ministère de la Santé constate que « 70 % à 80 % des Français sont un jour ou l’autre dans leur vie confrontés à ce qui n’est certes pas une pathologie, mais un symptôme douloureux plus ou moins invalidant, et qui altère parfois gravement la qualité de vie. » Une autre, celle là à l’échelle mondiale, précise que les douleurs lombaires sont la principale cause d’incapacité et qu’elles sont l’origine d’un tiers des invalidités provoquées par le travail.

Le mal de dos est donc un mal profond, et ajoutons qu’il est coûteux à différents titres : pour soulager les patients il faut entretenir une armée de spécialistes, en France 1 kinésithérapeute pour 1000 habitants ; l’ordre de grandeur du coût annuel des lombalgies est estimé entre 1.5 et 2 milliards d’euros ; les rendements au travail se trouvent diminués ; et enfin cette pathologie perturbe les relations sociales à tout niveaux, cellule familiale et professionnelle en particulier.

Aussi les études sur l’origine de ce mal chronique et invalidant ne manquent pas. S’il est admis que les douleurs sont la conséquence de la formation de hernies discales à la base du dos, pour autant les causes de ces pathologies restent mal comprises. Plusieurs hypothèses sont avancées : prédisposition d’origine génétique, composition du disque intervertébral, traumas accidentels ou tension chronique trop élevée du au poids du patient.

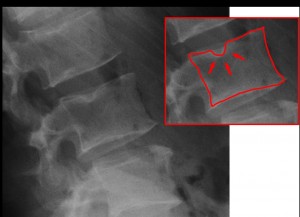

Ce n’est que récemment qu’il a été envisagé que les malformations des disques herniaires pouvaient être induites par le modelé de la surface des plateaux vertébraux sur lesquels ils reposent. L’autopsie de cadavres a montré que les sujets dont les assises vertébrales étaient concaves ne présentaient aucune anomalie, alors que ceux chez qui elles étaient planes avaient développé des hernies discales. Dans ce cas, le cartilage intervertébral développe des boursouflures dénommées nodules de Schmorl du nom du premier descripteur, un pathologiste allemand du siècle dernier : le cartilage du disque pénètre l’os spongieux du corps vertébral. L’effet de ces nodules est bien visible en radiographie car ils provoquent des encoches dans le corps vertébral.

Radiographie de vertèbres lombaires affectées de nodules de Schmorl (cliché Wikipedia) C’est dans ce contexte qu’un groupe de chercheur a fait l’hypothèse que notre mode de locomotion, la bipédie, aussi original qu’unique, pouvait être la cause première de nos chères et douloureuse lombalgies. Et ils se sont posés la question : comment et quand sommes-nous devenus bipèdes ?

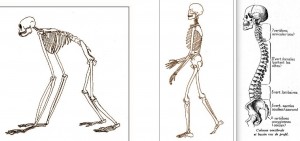

Tout a commencé lorsque quelques uns de nos cousins de la famille des Anthropoïdes se sont décidés à se dresser sur leurs pattes de derrière. Auparavant, leurs ancêtres se déplaçaient soit dans les ramées des grands arbres où ils vivaient, comme aujourd’hui les orangs outangs, soit pour d’autres, plutôt terriens, à quatre pattes tels les chimpanzés en s’appuyant sur leurs doigts. Et puis voici qu’il y a quelques millions d’années quelques uns d’entre eux des uns et/ou des autres se sont dressés et sont devenus bipèdes. D’évidence ce fut une réussite, et nous aurions tord de nous en plaindre. Mais les transformations anatomiques qui ont suivi ressemblent plus à un itinéraire bison futé qu’à une droite ligne. Membres et ceintures les soutenant se sont transformés, mais c’est en particulier l’épine dorsale qui a été redessinée pour assurer dans un port vertical le soutien de la tête, et aussi plus bas celui des principaux organes viscéraux. Cette érection de tout un corps a eu pour conséquence que la colonne vertébrale adopte un nouveau design, et de courbe, elle est devenue sinueuse, comme illustré ici.

Silhouettes de Chimpanzé et d’Homme et détail de la colonne vertébrale de l’Homme Et il ne faut pas s’étonner que quelques accidents de parcours se soient produits au cours de ces transformations anatomiques.

Pour la colonne vertébrale, le résultat de l’histoire est qu’elle a deux points faibles : la base du cou et la base du dos. Et c’est sur ce dernier, sorte de talon d’Achille haut placé, que des chercheurs ont souhaité concentrer leur attention sur la jonction entre dernière vertèbre thoracique (T12) et première lombaire (L1), siège de tant de maux chez tant de patients.

Pour ce faire ils ont comparé de façon scrupuleuse les plateaux vertébraux de cette région de quatre types de sujets : des chimpanzés, des orangs outangs, des homo sapiens sains et des sujets des mêmes affectés de nodules de Schmorl.

Les techniques de morphométrie géométrique utilisées font appel à des analyses canoniques des variables linéaires mesurées sur les corps vertébraux de la dernière vertèbre thoracique (T12) et de la première lombaire (L1) comme illustré sur la figure suivante.

Dimensions entre points d’intérêts anatomiques, base des études morphométriques. La vertèbre est une première lombaire. (Fig. 1 in réf. 1). C’est en effet au niveau de leur contact que les douleurs irradient pour cause de malfaçon : les nodules de Schmorl, hernies entre disques vertébraux étant la principale cause du mal de dos.

Pour faire les comparaisons les chercheurs ont fait appel à une technique classique qui consiste après avoir choisi une référence type à comparer de façon statistique sur cette base les sujets étudiés. La méthode est dénommée « analyse canonique de Procuste ». Cet aubergiste aussi facétieux que légendaire de la Grèce antique, inspiré par les Dieux disait-il, lorsqu’un hôte se présentait et demandait asile, se devait au cours de son séjour soit de le raccourcir s’il était trop plus grand, soit l’écarteler s’il était trop petit. Pour ce faire il invitait son visiteur à dormir dans un lit étalon : profitant de son sommeil, après l’avoir maitrisé, il accomplissait son office d’émondeur ou d’extenseur…jusqu’au jour où il eut affaire à Thésée qui inversa les rôles et lui trancha la tête.

Beaucoup d’études morpho métriques ont adopté la philosophie de l’aubergiste d’antan, et comparent les mensurations de différents sujets à l’un d’eux pris pour référence. Dans le cas qui nous occupe, la référence choisie est la surface de contact de vertèbres d’un Homo sapiens avec des encoches caractéristiques qui montrent qu’il a développé une hernie discale. On va la comparer avec celles aussi bien de sujets sains que d’autres appartenant à d’autres espèces, en l’occurrence des chimpanzés et orangs outangs.

L’échantillon étudié rassemble 114 vertèbres d’Homo sapiens dont près de la moitié sont sains (point jaune) et l’autre présente des nodules de Schmorl (point rouge), 56 de chimpanzé (triangle rouge) et 27 d’orang outang (triangle bleu).

Les deux schémas qui suivent illustrent les regroupements constatés. Le premier constat est que l’aptitude à la locomotion, définie sur la base de la présence de nodules de Schmorl, dépend de la forme du contact entre dernière vertèbre thoracique et première lombaire : ce sont les défauts d’ajustement constatés à ce niveau qui provoquent les pathologies.

Distribution de la variance des vertèbres T12/T13. Points jaunes humains en bonne santé, points rouges malades du dos, triangle rouge chimpanzés, ronds bleus orangs outangs. (a : Analyse Canonique, b : Analyse en Principale Composante). Fig.2 in réf. 1

Distribution de la variance des vertèbres L1. Points jaunes humains en bonne santé, points rouges malades du dos, triangle rouge chimpanzés, ronds bleus orangs outangs. (a : Analyse Canonique, b : Analyse en Principale Composante). Fig.3 in réf. 1 Sur les 4 schémas de distribution ici figurés, il apparaît que les caractères morphométriques des vertèbres des humains présentant des pathologies sont très proches des vertèbres de chimpanzé voire même en sont indistinguables.

Ainsi il s’avère que les individus qui développent des hernies discales sont mal adaptés à la bipédie.

Parodiant Billy Wilder, on pourrait se contenter de déclarer « Personne n’est parfait », et ainsi d’un coup de balai plus qu’hypocrite faire disparaître le problème sous le tapis. Faut-il alors conseiller aux malades de se déplacer à quatre pattes ? Un peu, mais pas tous les jours, et le plus rarement possible après sevrage.

(1) Plomp et al., 2015. The ancestral shape hypothesis: an evolutionary explanation for the occurrence of intervertebral disc herniation in humans BMC Evolutionary Biology (2015) 15:68 DOI 10.1186/s12862-015-0336-y

-

Quand l’os pénien rencontre l’os clitoridien: baculum baubellumque

Le baculum ou os pénien sert de nombreux mammifères dans leurs ébats amoureux : les mâles de plusieurs espèces de Primates, Carnivores, Rongeurs, Chauve souris en sont pourvus. Pour répondre à leurs assauts, le clitoris des femelles des mêmes est soutenu lui aussi par un os, le baubellum. Il faut reconnaître que si le baculum de très différentes espèces a été étudié, décrit, mesuré, figuré, et son action soutenue de divers arguments, en revanche le baubellum est tout juste cité de façon anecdotique dans la littérature savante, presque ignoré. Ainsi les écoliers du monde globalisé (scholar google) dans les 15 dernières années évoquent le mot baubellum 25 fois alors qu’ils accordent 40 fois plus de citations à baculum. Dans un récent article qui rappelle les caractéristiques anatomiques de l’os viril chez divers mammifères, il se trouve que Paula Stockley, une des rares spécialistes, évoque sa contrepartie 3 fois alors que baculum surgit à plus de 30 reprises dans son propos (1).

J’ajoute que j’aurais souhaité ici faire figurer des baubella : je n’en ai trouvé aucune image. A l’inverse, les bacula de nombreuses espèces ont été figurés, et Paula Stockley souligne dans son article la diversité d’aspect de l’os pénien suivant les espèces, comme on peut le constater sur ce petit échantillon dans la figure ci dessous.

Panoplie de bacula de Mammifères d’Amérique du Nord. En haut à gauche bacula d’écureuils terrestres (Spermophilus). A droite bacula de rats du riz (Oryzomys) et de campagnols (Microtus) échelle 1 mm. En bas, les bacula de carnivores (ours et otaries). (échelle 1 cm). Photo William Burdon. (Réf. 1). En haut à gauche ce sont des bacula d’écureuil terrestre, dont on peut dire qu’ils ressemblent à de minuscules cuillères à bord dentelé telles qu’utilisées par les pâtissiers pour sculpter leurs gourmandises. A côté, figurent ceux des rats du riz et des campagnols qui eux ressemblent à de petites fourchettes à huitre. Dans le bas de la panoplie figurent des bacula d’ours et de lions de mer, simples baguettes presque rectilignes, mais d’une taille adaptée au poids et ambitions de ces animaux.

Le plus long baculum répertorié est celui du morse : 60 cm. Et un collectionneur privé conserve dans ses tiroirs l’un d’eux qui porte les traces d’une ancienne fracture, heureusement ressoudée du vivant de l’animal (2). Dans le même article, une revue de la question, les auteurs rapportent que les os péniens peuvent être utilisés pour approfondir la connaissance taxonomique des espèces, en particulier les Rongeurs, et que certaines espèces sont identifiables par ce critère. Ils rappellent aussi que les chasseurs professionnels d’Alaska ne rechignent pas à s’en parer et à les monter en bijoux. Ainsi les exposent-ils à leurs clients comme autant de trophées, à moins qu’ils ne les considèrent comme des amulettes, voire des talismans dont ils attendent une influence bénéfique dans certaines circonstances. Pour autant, en conclusion de leur travail, ces biologistes soulignent que la fonction, voire l’utilité de l’os pénien reste assez énigmatique, et ce point de vue est partagé par de nombreux auteurs.

Aussi faut-il saluer comme une première une étude récente de la morphologie de l’os pénien de la souris où il est montré sans ambiguïté que de sa taille dépend le succès reproductif des mâles (3).

L’expérience a été conduite dans des élevages de plein air de souris domestique (Mus musculus domesticus) : plusieurs enclos sont surveillés et les mâles et femelles sont bien identifiés lors de leurs ébats ; les portées sont soigneusement relevées et comptées, alors que des marquages génétiques permettent de bien suivre la généalogie des différentes familles.

Il s’agissait en priorité d’apprécier le succès reproductif des mâles en fonction des mensurations de leurs os péniens suivant 3 variables (Longueur, largeur à la base et à l’extrémité). Evidemment celles ci sont relevées post mortem, mais comme la durée de vie de la souris domestique est brève, en moyenne 2 ans, cela veut dire que les animaux ne sont pas sacrifiés pour les nécessités de l’expérimentation, il suffit d’attendre leur mort naturelle.

Conduite sur plusieurs années, les résultats de l’expérimentation concernent 24 mâles qui ont engendré en tout 241 petits. Leur nombre par géniteur varie entre 0 et 27, et 67% des portées étaient composées de plusieurs petits.

En premier lieu, les observations et comptages montrent que la compétition entre les mâles est intense. Surtout ce qui transparait comme une évidence est que la taille du baculum a assuré le succès reproductif de certains mâles, alors que sont aussi pris en compte pour chaque individu d’autres critères qui auraient pu jouer : le poids total, la taille des testicules, et les autres caractéristiques du pénis. Au final, il s’avère que des trois dimensions mesurables sur le baculum, celle qui est déterminante est la largeur de son extrémité (shaft width sur la figure ci dessous).

Morphologie du baculum de souris en vue dorsale (a) et les 3 dimensions utilisées dans l’étude. Schéma du baculum (hachuré) in situ (b). D’après réf. 3. A droite photos de baculum de souris. (clichés in Réf. 4). Les chercheurs suggèrent que une plus grande largeur du baculum à son extrémité doit stimuler d’avantage le clitoris lors du coït. Cela déclenche des réponses endocriniennes chez la femelle favorables au transport du sperme. Il est possible aussi que l’intromission d’un pénis de plus grande taille repousse la liqueur séminale des rivaux qui ont précédemment bénéficié des faveurs d’une même femelle. Bien sûr ce sont là des hypothèses. Il n’empêche qu’il est maintenant démontré que chez la souris, les variations du baculum dans ses dimensions doivent être comprises comme une composante de la sélection sexuelle au sein de l’espèce. Ce qui signifie qu’il est probable que chez d’autres où sont observées de telles variations morphologiques de l’os pénien, ces mêmes caractères influent sur les processus d’évolution et de spéciation.

En liaison avec ce constat, il faut faire mention de plusieurs travaux de génétique qui montrent que la taille du baculum est soumise et régulée par certains gènes de développement et leurs transcripteurs (HoxD et familles de transcripteurs TGF-ß et BM (4). L’héritabilité de ce type de caractère est donc prouvée.

Ainsi vient de s’ouvrir avec cette étude du comportement sexuel de la souris un champ de recherche qui concerne tous les Mammifères pourvus d’un baculum et d’un baubellum, et nous Primates sommes en première ligne pour y participer. En effet la plupart des espèces de singes de tout âge en sont pourvus. L’ordre auquel nous appartenons peut même s’enorgueillir de posséder parmi ses ancêtres une espèce vieille de 45 millions d’années dont on sait qu’elle était pourvue d’un baculum de taille plus que respectable comme le montre l’image ci-dessous : la longueur de l’os pénien d’Europolemur de Messel (Allemagne) est moitié celle de son fémur !

Bassin, pattes arrières et baculum d’Europolemur de Messel (45 ma). Photo W. Von Koenigswald Université de Bonn. Mais j’évoque ici les plus vieux Primates dont les actuels Lémuriens de Madagascar sont le meilleur souvenir. Qu’en est-il chez les espèces actuelles ? Aujourd’hui vivent dans les forêts d’Afrique et du Sud Est asiatique plusieurs espèces de la grande famille des Anthropoïdes à laquelle nous appartenons. Orangs outangs, gorilles, et chimpanzés, tous sont pourvus d’un baculum, certes de taille plus modeste en comparaison que celui d’Europolemur. Mais nous Homo sapiens en sommes dépourvus. Pourquoi ?

Paraphrasant le médecin de Molière qui déclarait doctement « et voilà pourquoi votre fille est muette », nous pourrions nous contenter du schéma qui suit tout en déclamant avec componction et suffisance : « C’est ainsi qu’a fondu l’os pénien ! ».

Régression du baculum chez les grands singes. D’après Sarah Hird. http://nothinginbiology.org/2013/07/23/we-just-lost-it/ Heureusement ce sont élevées plus d’une voix chez les spécialistes de l’Evolution pour commenter une absence que beaucoup ne sont pas loin de considérer une infirmité. La plus à la mode est l’hypothèse de Richard Dawkins : il pense que les femelles de notre espèce ont exercé une pression de sélection qui a rendu superflu ce soutien osseux. Selon lui, elles se sont préoccupées davantage des qualités de bonne santé et d’endurance de leurs partenaires que de cet avantage très physique.

On peut être d’accord ou non avec ce point de vue émis par un des plus écoutés penseurs du darwinisme moderne. Pour ma part, je le partage, et il me semble que la disparition du baculum chez l’homme indique que la compétition spermatique n’est pas très forte chez les humains, et le pénis des mâles peut s’en passer.

Ce tour d’horizon sur les vertus supposées de l’os pénien resterait incomplet si nous n’évoquions pas une exception très française : Henri IV.

Le grand amateur de volaille que fut le bon roi, au point d’en faire règle de vie sa consommation hebdomadaire, se disait ossu de ce côté là. Il est difficile d’accorder crédit à cette prétention en l’absence de témoignage concret : les musées d’histoire de notre pays ne conservent de lui que son berceau, une coquille de tortue exposée au Musée de Pau ; les mémorialistes quant à eux après avoir rapporté qu’à sa naissance ses lèvres furent frottées d’ail ne content que ses amours et ses victoires, mais ne disent rien de précis sur son anatomie ; les peintres eux ont représenté bien sûr sa fraise dans différents tableaux de genre, mais c’est tout. Quant à la mémoire populaire, au travers de chansons elle n’a su garder que le souvenir de son accent rocailleux. Alors son pénis fut-il ossu ou n’est-ce qu’une royale vantardise ?

Seule l’exhumation de ses restes enfouis à Saint Denis aurait pu nous renseigner. Hélas, en profanant sa sépulture, les Révolutionnaires ont effacé à jamais le prétendu soutien de cette aussi perpétuelle qu’exceptionnelle érection. Resterait le témoignage de ses amantes. Mais peut-on accorder crédit à ces amoureuses aveuglées de passion ? Reconnaissons qu’il est des moments où science et histoire ont du mal à s’épouser sous le ciel de la raison. Aussi terminons en chansons : https://www.youtube.com/watch?v=uoQT7IrUHwM

(1) Paula Stockley The baculum. Current Biology. 24 Volume 22, Issue 24, 18 December 2012, Pages R1032–R1033. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(12)01308-5

(2) Diane Ostiguy, Hélène Jolicoeur, Serge Larivière. 2008.L’énigme de l’os pénien. Le Naturaliste Canadien, vol 132 : 49 – 53. http://www.provancher.qc.ca/upload/file/132_2%20p%2049-53.pdf

(3) Paula Stockley et al. Baculum morphology predicts reproductive success of male house mice under sexual selection. BMC Biology 2013 11:66. http://link.springer.com/article/10.1186/1741-7007-11-66

(4) J. Zakany, C.Fromental-Zanain, , X. Warot, D. Duboule. 1997. Regulation of number and size of digits by posterior Hox genes: A dose-dependent mechanism with potential evolutionary implications. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 94, pp. 13695–13700. http://www.pnas.org/content/94/25/13695.full.pdf

-

Quand les grands-mères tueuses font la leçon

D’emblée je dois rassurer : aucune des aïeules de notre espèce ne sera mise en cause dans ce billet, du moins dans un premier temps. Les grands-mères vedettes qui font l’objet de cette réflexion sont les orques, ces baleines tueuses en livrée noir et blanc qui se repaissent de poissons, pingouins, manchots, phoques et dauphins dans toutes les mers du globe. On vient de montrer que les femelles ménopausées de l’espèce sont des guides appréciés par les jeunes générations, très attentives à leurs leçons de chasse, aussi bien dans la recherche des proies que le choix des stratégies pour les affoler et ainsi mieux s’en saisir (1).

Assurées d’une longévité de près d’un siècle, les femelles des orques, à l’opposé de leurs partenaires mâles, deviennent stériles dans le derniers tiers de leur vie et il y a interruption de la menstruation, bien que tous leurs oocytes n’aient pas été utilisés. Comme certains Primates, en particulier notre espèce, elles sont frappées de ménopause. Au cours de leur vie, elles ont donné le jour à 4 ou 5 petits avant de devenir stériles, alors que leurs partenaires mâles continuent de procréer jusqu’en fin de vie, mais ils meurent plus jeunes, et ne dépassent pas 50 ans.

L’étymologie de orque dans notre langue fait référence à sa nature mammalienne : sorte de cétacé. L’anglais qui les désigne sous le terme de « killer whale » = baleine tueuse est plus précis, et rend compte de leurs qualités premières : les orques sont des super prédateurs…ou prédatrices suivant que l’on souhaite ou non que le genre s’accorde, débat qui n’est pas près de se clore . http://www.cafebabel.fr/societe/article/lhomme-est-la-regle-la-femme-est-lexception.html

Orque bondissant Crédit : Orca image Les orques vivent en groupe stable de quelques dizaines d’individus adultes des deux sexes avec leurs petits. Ce sont des nomades sans cesse sur la brèche pour capturer et se repaître de poisson ou viande frais (ou fraiche, voir plus haut) dans toutes les mers du monde. Qu’il se crée une connivence certaine entre les partenaires d’un même troupeau pour capturer des proies a déjà été observé.

https://www.youtube.com/watch?v=_Sd9eQUbl8c

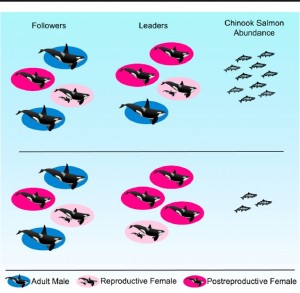

Ce qui est nouveau est que des observations répétées ont mis en évidence le rôle de guide de chasse pour le groupe des « grands-mères » ménopausées, en particulier quand les orques suivent les saumons, l’une de leur proie favorite, lors des migrations d’été sur les côtes du Pacifique de Colombie Britannique et de l’Etat de Washington. Il a pu être montré que les orques chassent alors en meute, et les guides de chasse qui mènent la danse sont les femelles âgées, ménopausées. D’évidence elles guident leurs filles accompagnées de leur progéniture dans la chasse. Qui plus est, lorsque les proies sont plus rares, les « grands-mères » se montrent plus actives dans leur action de dépistage et d’affolement du gibier pour assurer de meilleures prises à leur progéniture. Il est piquant de constater que les plus attentifs à suivre ces « leçons » de chasse sont les petits-fils des grands-mères qui collent aux basques de leur mamans plus près que ne le font leurs jeunes soeurs !

Les orques en chasse : en bleu les mâles adultes, en rose les mères et leurs petits, en rouge les femelles ménopausées. Ce sont elles qui toujours guident le groupe. Elles sont d’autant plus actives que les proies sont plus rares. Les fils suivent de plus près leurs mères que ne le font les filles. Figure in référence 1. Chez les mammifères, la ménopause reste un phénomène un peu mystérieux. Elle n’a été observée que chez certains cétacés dont l’orque, et des Primates, en particulier notre espèce.

L’arrêt de la menstruation se produit chez la femme entre 40 et 50 ans, en regard d’une longévité médiane de plus de 75 ans. Quel est l’avantage sélectif pour l’espèce de cette stérilité précoce ?

Le bon sens populaire nous rappelle que les grands-mères détiennent bien des secrets : l’art de faire des confitures et tricoter des vêtements chauds, soigner les plaies et bosses de leurs petits enfants, les conseiller mieux que leurs parents dans leurs premières amours et toute autre embuche qui nous guette à l’orée de la vie. Mais dictons et proverbes ne valent pas science. Alors, voici presqu’un demi siècle, un très perspicace anthropologue anglo-saxon a fait le lien entre cette compassion naturelle trans-génération et la durée de reproduction limitée de nos compagnes qui au de là de 40 à 50 ans ne peuvent plus donner la vie. En 1957 George Christopher Williams (1926-2010), biologiste de l’évolution, a proposé the « grand mother hypothesis » : la ménopause a-t-il énoncé libère nos compagnes dans le dernier tiers de leur vie pour mieux assister leurs filles dans l’élevage de leur nichée. Ainsi ces dernières peuvent se consacrer à d’autres tâches, et même avoir plus d’enfants. Cet avantage sélectif fut par lui nommé : « the grand mother effect ». Cette assistance à l’élevage a pour effet direct la survie de plus d’enfants pour une mère, parce qu’ils restent protégés lorsqu’elle s’absente, en particulier à l’abri de la gourmandise insatiable des mâles, qu’ils appartiennent ou non à la tribu. Et puis, libérées de la charge de l’élevage, elles peuvent envisager d’à nouveau procréer.

Empruntant ces brisées jusqu’à considérer plus que vraisemblable l’hypothèse, d’autres anthropologues se sont saisis du problème afin de situer dans l’histoire de l’Humanité l’adoption de cette stratégie. Ils concluent que le boom démographique de notre espèce, dont les effectifs s’accroissent de façon significative dès les débuts du plus récent réchauffement climatique, en est la conséquence la plus visible. L’assistance à l’élevage assurée par les grands-mères s’est alors généralisée chez les peuples chasseurs-cueilleurs, ce qui a permis l’essor démographique des Homo sapiens.

On peut ou non partager ce point de vue. Mais on doit ajouter que par comparaison, tous les Primates n’ont pas connu le même succès numérique : la ménopause affecte les femelles de 16 autres espèces de grands singes. Pour autant leurs effectifs en comparaison de ceux d’Homo sapiens font plutôt riquiqui. Il est vrai qu’aucun d’entre eux n’a inventé l’eau chaude.

Il me semble que le grand mystère de la ménopause se situe à un autre niveau : pourquoi les femmes fabriquent près de 30 000 oocytes disponibles à la fécondation dès leur plus jeune âge, à la puberté, alors que seulement 400 d’entre eux seront mis sur le marché de la reproduction lors des trois ou quatre décennies où elle sont fertiles ?

Post scriptum : ce billet arrive un peu tard, je le reconnais : la fête des Grands-Mères a été célébrée dans notre pays le 1er mars dernier.

(1) Lauren J.N. Brent, Daniel W. Franks, Michael A. Cant, Darren P. Croft. 2015. Ecological Knowledge, Leadership, and the Evolution of Menopause in Killer Whales. Current Biology 25, 1–5, March 16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.01.037

-

Le rat, la peste et la gerbille

Le rat et ses puces ne sont pas les seuls responsables de la peste noire qui fit des ravages en 1348 à Londres et dans toute l’Europe. Un autre rongeur a été le principal agent de dissémination de Yersinia pestis, bacille responsable de la maladie : la gerbille d’Asie Centrale. A un an de distance, les travaux de deux équipes de chercheurs, l’une d’archéologues Britanniques exerçant à Londres, l’autre d’écologistes travaillant en Asie convergent pour rendre plausible l’hypothèse.

L’année dernière, après étude des squelettes des victimes de l’épidémie de peste qui sévit à Londres en 1348, une équipe d’archéologues rendaient ses conclusions : ce n’était pas la peste bubonique qui avait frappé les victimes, mais une autre forme de peste, la peste pneumonique. Ainsi étaient expliquées à la fois l’ampleur de l’épidémie et surtout sa très rapide diffusion à l’échelle du Royaume d’Angleterre, l’infection s’étant propagé d’un individu l’autre par voies aériennes et les puces que les malades abritaient, la malnutrition et la promiscuité dans une ville de Londres particulièrement insalubre constituant des facteurs aggravants. De façon indirecte, les archéologues exonéraient le rat noir et ses propres puces d’avoir été le principal vecteur du mal. http://www.decodedscience.com/digging-black-death-caused-black-plague-danger/44166.

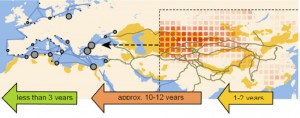

Cette année des écologistes, qui ont une toute autre approche, viennent de compléter et apporter de nouveaux arguments à cette hypothèse (1). Ils ont étudié la dynamique de certaines populations de rongeurs qui vivent en Asie Centrale, car les épidémies successives de peste noire ont emprunté la Route de la Soie pour se répandre en Europe. Ils se sont intéressés en particulier à la grande gerbille, hôte comme le rat de Yersinia pestis, et rongeur herbivore très abondant dans les steppes d’Asie.

Grande gerbille du Kazakhastan (Rhombomys opimus) Photo Marcin Brrzezinski. La démographie de cette espèce du Kazakhstan est liée aux fluctuations climatiques : un printemps chaud et un été humide sont suivis de pullulations de ce petit rongeur. Les anneaux de croissance de certaines essences de végétaux sont de bons indicateurs de la pluviométrie annuelle, et dans la mesure où certains arbres ont un millier d’années, il est possible de mettre en parallèle périodes d’humidité et de pullulation de l’animal aves les données historiques sur les épidémies de peste sur la même durée.

Anneaux de croissance d’un tronc de Genévrier vieux de plus de 1000 ans (Montagne du Kyrgisthan). Photo Jan Esper, Université de Mayence Les conclusions de cette étude montrent que de façon répétée depuis 1347, il y a eu des réintroductions successives de Yersinia pestis qui ont emprunté la Route de la Soie jusqu’aux ports d’Europe. Le principale réservoir du bacille est la gerbille d’Asie et les épidémies observées en Europe depuis 1347 suivent avec un décalage d’une quinzaine d’années les épisodes pluvieux qui ont favorisé la démographie du rongeur, et indirectement entrainé la propagation du bacille dont il est hôte.

Une épidémie de peste en Europe est la résultante de 3 étapes. D’abord il y a une pullulation de rongeurs dans l’année ou la suivante qui suit un événement climatique favorable à sa démographie ; puis un temps de latence d’une dizaine d’années au cours desquelles le bacille gagne peu à peu grâce au transport maritime les différents ports accueillant les produits de l’Orient, en particulier la soie. L’épidémie va diffuser à travers toute l’Europe dans une troisième étape dans les 2 ou 3 années qui suivent à partir des marchandises distribuées et de leurs hôtes ! Pour autant il ne faut pas blanchir le rat noir jusqu’à l’innocenter, et ne plus poursuivre de notre vindicte ce commensal dangereux : lui aussi abrite le bacille de la peste et peut la propager. Et il se peut qu’un jour ou l’autre le héros de Fred Vargas, le commissaire Adamsberg, ait à mener à nouveau une enquête sur ce mal et les chemins tortueux qu’empruntent les bacilles de Yersinia pestis ,toujours à l’affut de nouvelles victimes (2). L’Organisation Mondiale de la Santé constate que entre 1954 et 1997, 38 pays, dont les Etats Unis, ont été touchés. Souvent on observe qu’après de « longs silences » la peste réapparait ici ou là, sur un rythme décennal, et des pays sont frappés, alors qu’on les croyait à l’abri, parce que pourvus de structures sanitaires modernes.

Le Mal Noir n’est pas qu’une légende : quand il frappe, il tue dans plus d’un cas sur 10.

(1) Boris V. Schmid, Ulf Büntgen, W. Ryan Easterday, Christian Ginzler, Lars Walløe, Barbara Bramant, Nils Chr. Stenseth. 2015. Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe. Proc. Nat. Acad. Science. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1412887112

(2) Frédérique Audouin-Rouzeau. (alias Fred Vargas) 2007. Les chemins de la peste , Le rat, la puce et l’homme. Poche texto.

-

Pas de carte verte pour le castor Britannique

Quelques familles de castors récemment établies dans une rivière du Devon en Angleterre, ainsi que 150 autres individus de la même espèce qui eux bucheronnent en Ecosse depuis quelques années, tous sont menacés d’expulsion par les autorités sanitaires du gouvernement de sa Majesté. On soupçonne ces nouveaux immigrants venus d’on sait où d’être vecteurs de diverses parasitoses transmissibles aux humains. Dans un premier temps il est envisagé de capturer les rongeurs pour s’assurer moins de leur état de santé que du risque infectieux qu’ils représentent. S’il est avéré qu’ils sont porteurs de germes, on les transférera dans des lazarets où ils finiront leur jour.

Face aux autorités sanitaires du pays, une association locale d’écologistes, les Amis de la Terre, s’indigne et récuse l’argumentaire officiel. L’un des parasites dont on les accuse d’être porteurs sains (Echinococcus multilocularis) est très fréquent chez le chien et le chat ! Par ailleurs, les modes de capture des animaux ne manqueront pas de stresser les rongeurs, d’autant qu’ils seront ensuite transférés dans des lieux peu propices à les rassurer.

Au nom de l’histoire biogéographique du peuple des Mammifères qui vit et prospère – péniblement – dans les Iles Britanniques, je me range sans hésiter à leurs côtés.

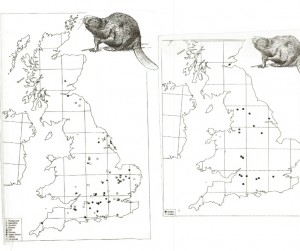

Castor au repos dans la rivière Otter (Devon, Angleterre). Derek Yalden a dressé en 1999 un tableau très précis des vicissitudes qu’ont connu les Mammifères des Iles Britanniques depuis le réchauffement climatique qui, provoquant l’élévation du niveau des mers, les a isolés du continent (1). Jusque là on y croisait les mêmes espèces que dans le reste de l’Europe : loup, ours, auroch, cerf, castor et tant d’autres. Ces derniers ont été exterminés du Royaume-Uni voici plus de 400 ans. En cause une chasse intensive pour les dépouiller de leur douillette fourrure et prélever leur musc huileux censé guérir mille maux. Les deux cartes suivantes témoignent de leur présence et de leur appartenance entière à la faune locale et du souvenir qu’ils ont laissés dans la toponymie.

A gauche, présence du castor dans les gisements archéologiques du Pléistocène et plus récents des Iles Britanniques. A droite les noms de lieux qui font référence au castor. Par comparaison, le loup est beaucoup plus fréquent dans la toponymie. Figures extraites de réf. 1. A plusieurs reprises, on a tenté de les réintroduire, et chaque fois des débats sans fin s’en sont suivis. En cause la réticence des autorités sanitaires qui refusent d’avaliser leur présence permanente : les permis de séjour qu’on leur accorde doivent sans cesse être sujet à révision, contestation, et les castors Britanniques restent sous la menace d’une reconduite à la frontière qui privera le pays de leur ingéniosité d’hydrauliciens.http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-castor-l-arme-secrete-des-britanniques-contre-les-inondations_529027.html

Pourtant les mêmes autorités sanitaires se sont montrées moins sourcilleuses à l’endroit de deux autres espèces de rongeurs de même taille et qui ont des mœurs voisines : le rat musqué d’Amérique du Nord et le ragondin qui lui est originaire d’Amérique du Sud. Il est vrai que l’un et l’autre ont été introduits entre les deux guerres en Angleterre aux fins d’élevage et de marchandage de leur chair et peau. Beaucoup se sont évadés de leurs bagnes et gambadent, fourragent et nagent si librement dans la campagne anglaise qu’on les considère aujourd’hui intégrés à la faune de l’Ile.

Pourquoi ne pas accorder même statut au castor qui lui ne fait que regagner ses pénates après une trop longue absence ?

Je crois que là où le bat blesse est que dans toute l’Europe continentale, le castor a statut d’espèce protégée. Et si le Gouvernement britannique accorde une carte verte de résident permanent au castor, il faudra bien qu’il prenne position à son sujet dans le cadre de cette législation, et justifie de sa décision. Pour les gouvernants, naturaliser le castor c’est courir le risque de devoir à terme lui accorder ce privilège, et d’une certaine façon devoir l’anoblir. Plutôt que de consulter les autorités sanitaires, pourquoi ne pas adresser la question à la Chambre des Lords ?

Pour partager quelques instants la vie de famille du castor anglais, voyez cette vidéo de la BBC.

https://www.youtube.com/watch?v=uib1obUFs0s#t=17

(1) Derek Yalden. 1999. The history of British mammals. Poyser Natural History Ed.

-

L’orang-outan à marche forcée

Rançon de la modernité parmi d’autres, on nous apprend que l’orang-outan, menacé d’expulsion de son habitat naturel par le saccage de ses forêts, s’est mis à pied de son plein gré : descendu de ses arbres, on le voit de plus en plus souvent fièrement campé sur ses pattes de derrière fréquenter le plancher des vaches (1).

Longtemps il a cru défier l’avenir en s’accrochant aux branches, à Sumatra et Bornéo où il vivait paisiblement. Mais le bucheronnage des bois précieux et les plantations de palmier à huile ont peu à peu « raison » de la canopée où il vit. En 1990 la surface boisée de Bornéo couvrait 364 000 km2 de sa superficie. Il en reste 45 000, et rien ne semble ralentir la destruction de cette forêt tropicale, comme hélas tant d’autres.

Orang-outan en pleine activité. Photo crédit : Gossipguy/creative commons. D’une certaine façon les scientifiques qui fréquentent les orang-outan au plus près depuis des décennies cherchent à nous rassurer : jetés à terre, ils sauront se débrouiller, et acceptent déjà sans contrepartie de quitter leur territoire. Nouveaux charlots, c’est à pied qu’ils prennent la route pour, espèrent-ils, gagner de nouveaux horizons.

Cette fable moderne aurait pu se construire autrement si les deux parties, nous et les singes, avaient eu l’occasion de se rencontrer autour d’une table de négociation. Imaginons le dialogue entre ces partenaires sociaux d’espèces si différentes :

Nous : « Si vous acceptez de descendre des arbres, en échange seront construits sur les aires dénudées des portiques avec trapèzes et cordes lisses, mats de cocagne et poutres d’équilibre ; dans le voisinage, nous assurerons aussi la fourniture d’une alimentation équilibrée faite de croquettes vitaminées et de bon goût. »

Eux : « Topons la. Pourrions-nous être aussi assurés d’un suivi pédagogique pour nos jeunes. Futurs piétons, ils sont peu informés des risques qu’ils encourent. »

Et pourquoi pas à l’issue de la table ronde proposer aux plus habiles des CDD rémunérés de bucherons ?

Les vidéos que je recommande illustrent les aptitudes à la marche des orang-outan, libres ou en captivité. Attention, il y a un piège : certains des acteurs sont porteurs de sac à dos. Ils appartiennent à une autre espèce.

https://www.youtube.com/watch?v=3RvJU8UnHKI

https://www.youtube.com/watch?v=4tBz52jnNr0

Pour en savoir plus :

(1) Brent Loken, Chandradewana Boer and Nunuk Kasyanto. Opportunistic behaviour or desperate measure? Logging impacts may only partially explain terrestriality in the Bornean orang-utan Pongo pygmaeus morio. Oryx, available on CJO2015. http://dx.doi.org/10.1017/S0030605314000969

Dossier Pour la Science n° 86 – Janvier 2015. -

Quelles zébrures pour le zèbre ?

Chez les zèbres, il n’y a pas que 50 nuances de gris. Si le noir et le blanc suffisent à construire une identité pour chacun qu’il endosse à sa naissance, cela ne donne pas lieu à seulement cinquante, mais à des milliers et des milliers de robes, toutes différentes les unes des autres. Par l’épaisseur des rayures, de leurs arabesques et contours, des pleins et déliés qu’elles dessinent, de la densité des diverticules parfois sinueux des raies, cet uniforme est loin de l’être. Alors pourquoi il est des zèbres plus clairs que d’autres, à moins que ce ne soit l’inverse ? Parfois ce sont leurs pattes qui sont plus claires, mais la robe de l’échine peut aussi être plus ou moins sombre. Ces questions ne datent pas d’hier, et ont fait couler beaucoup d’encre, noire bien sûr. Pour envisager de les résoudre il fallait multiplier les observations, les quantifier, et ce sur une longue période. C’est à l’issue de longues études sur les populations de zèbres de plaine que l’on rencontre depuis le Cap jusqu’en Afrique Centrale, dans des environnements variés, qu’un groupe de chercheurs vient de rendre son verdict. Ce ne sont que des soupçons, pas encore des certitudes, mais il semble que les raies du zèbre participent à la thermorégulation de son corps, et varient d’épaisseur en fonction du climat plus ou moins chaud où il vit (1).

Jetons d’abord un coup d’œil sur les tendances extrêmes que l’on peut observer chez ce peuple des savanes. Pour les zèbres de plaine, les pleins et déliés de leur costume, plus ou moins denses, sont illustrés ci-dessous. A leurs côtés, a vécu jusqu’à il y a peu le zèbre couagga du Cap, une sous espèce à la robe plus sombre. Elle fut invitée pour un concours d’élégance à Versailles, et fréquenta la cour de Louis XVI. http://www.grandegaleriedelevolution.fr/fr/collections/specimens-phares/couagga-louis-xvi

Deux variations de la robe du zèbre de plaine et le zèbre couagga de Louis XVI peint par Nicolas Maréchal en 1793. Hélas, les colons sud africains, indifférents à sa beauté particulière, l’ont exterminé au 19 ème siècle, considérant que l’appétit du couagga pouvait entamer jusqu’à le couper celui des cheptels venus d’Europe qu’ils élevaient pour nourrir leurs comptes en banque.

Reconnaissons d’abord que la robe du zèbre a du chic. Pourtant il s’en est fallu de seulement 90° quelle ne se transforme en tenue d’infamie. Bien conseillé, ce peuple des savanes a choisi d’endosser un costume à raies verticales que Brummell aurait pu porter sans déchoir, au lieu d’horizontales en usage dans tous les bagnes du monde. Mais aussi seyant soit-il, un costume doit être pratique, de bon usage, surtout bien adapté à l’environnement que l’on fréquente. Pour les zèbres c’est d’abord le décor végétal où ils vivent et doivent se fondre, car ils ne sont pas les seuls à courir la savane, et y ont plus d’un ennemi. Il y a tous ceux qui aimeraient bien croquer du zèbre, et aussi ces nuées d’insectes piqueurs gourmands de leur sang. Alors ces rayures noires et blanches sont-elles une tenue de camouflage qui à la fois permet de se fondre dans le paysage autant qu’elle déroute prédateurs grands et petits ?

Quand on se pose ce genre de question, on a une petite idée derrière la tête. Et depuis longtemps déjà on a remarqué que les variations de la robe du zèbre dans les espaces qu’il parcourt sont graduelles du Sud au Nord comme illustré ci dessous. Les rayures des populations qui vivent près du Cap sont moins marquées. Elles gagnent en densité au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’équateur. On soupçonne donc que la température a une grande influence. Cependant il est d’autres données environnementales qui elles aussi varient du sud au nord. Aussi les chercheurs ont réalisé des simulations qui prennent en compte dans 29 sites la température locale et d’autres paramètres : pression de prédation exercée par les lions, densité des insectes piqueurs en particulier la mouche tsétsé, épaisseur du couvert végétal etc. Il s’avère que les plus pertinentes pour rendre compte des observations sont les données environnementales thermiques (température locale moyenne et autres). Ceci semble indiquer que les raies plus ou moins denses du zèbre lui permettent de maintenir la surface de son corps à une température d’environ 29.2°C, alors que dans les mêmes conditions, chez les autres herbivores, la température s’élève à 35.5°C.

Au centre la variation graduelle de la robe du zèbre telle qu’elle est constatée. Les cartes résument quelles épaisseurs les raies des pattes et du corps sont attendues en fonction des paramètres testés. Les plus pertinents sont ceux qui ont pris en compte la température moyenne locale des différentes localités. Pourtant ce sont là des résultats préliminaires : il faudra les compléter par des études plus précises sur la physiologie de la thermorégulation du zèbre, en particulier tester si les raies du pelage et les réseaux sanguins capillaires du derme se superposent, et quel mode de ventilation rafraichit l’animal.

Il semble que courir en plein soleil dope l’énergie et la vigueur de ces champions du galop en habit de soirée. Où réside le secret de ces coureurs à pied, vierges de toute suspicion de prise de drogue illicite ?

En guise de conclusion, et pour en savoir plus sur les raies du zèbre et des autres pelages des mammifères, j’invite à consulter un article de Pour la Science : on y évoque les travaux d’Alan Turing sur la morphogenèse et son modèle de réaction diffusion. http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-chimie-des-formes-et-motifs-de-pelage-22308.php

A moins que l’on ne préfère une autre histoire de zèbre qui me fut conté il y a bien longtemps :

« Lorsqu’il créa les animaux, Dieu décida d’abord qu’ils auraient tous un même pelage gris. Et puis un jour, pris d’inspiration, il inventa de nouveaux habits de toutes les couleurs avec des dessins tout aussi variés. Il demanda alors aux animaux de venir retirer ces nouveaux attraits afin de revêtir la robe de leur choix. Tous répondirent à l’appel et se précipitèrent pour réclamer un nouvel habit. Sauf le zèbre qui, distrait, s’arrêta à peine de brouter. Alors qu’une girafe croisait son chemin avec son nouvel uniforme, le zèbre, dans son fors intérieur, se dit qu’elle était bien belle, et qu’il devrait lui aussi aller chercher un nouveau costume. Mais pour autant il ne cessa pas de se sustenter. Pas plus qu’il n’interrompit son repas lorsque successivement le lion, le guépard, le koudou passèrent par là. Il préféra poursuivre ses agapes en se délectant de délicieux herbages. Lorsqu’il arriva enfin au rendez-vous fixé pour retirer un habit, il ne restait plus qu’un simple costume noir. Mais il avait entre temps tellement grossi, que lorsqu’il l’endossa, il craqua de toute part. Pourtant, bien que revêtu maintenant de lambeaux et guenilles, le zèbre décida qu’il était tout de même plus seyant que son vieux costume gris, et c’est ainsi que le zèbre gagna une robe rayée. »

- Larison B., Harrigan R.J., Thomassen H.A., Rubenstein D.I., Chan-Golston, A.M. Li E., Smith T.B. 2015. How the zebra got its stripes : a problem with too many solutions. R. Soc. open sci. 2: 140452. DOI: 10.1098/rsos.140452

-

Charlie l’écureuil

Dans le désert de Californie, le cinéma nous a appris que les duels au soleil sont fréquents. Mais il s’agit de fictions, si peu vraisemblables d’ailleurs que toujours le bon triomphe du vilain. Au ras du sol, se déroulent des combats tout aussi violents et meurtriers, mais en revanche plus incertains. Ils opposent depuis des millénaires deux hôtes de ces lieux désolés qui se haïssent, se défient et se combattent avec âpreté dès qu’ils se croisent : l’écureuil des rochers et le serpent à soRnette (Otospermophilus beecheyi et Crotalus oreganus). Et la surprise est double : à l’issue de ces joutes, bien que d’évidence peu armé pour combattre, le vainqueur est le plus souvent l’écureuil ; qui plus est, c’est lui qui engage le combat. Et il arrive même qu’il tue et se repaisse du serpent !

A gauche, Charlie l’écureuil, à droite Crotale Dumbo. Le combat ne va plus tarder. C’est l’attitude provocatrice de l’écureuil qui intrigue les chercheurs. Souvent ils ont pu observer que le petit animal, à peine a-t-il aperçu son éternel adversaire, qu’il commence une danse autour de lui, véritable ballet sarabande fait de sauts, agrémenté de projections de sable à coups de main et pied, et ce quelle que soit la position du crotale, qu’il soit enroulé et en position de frappe, ou le corps déployé en train de se déplacer (1). Dans cette vidéo, qui pourrait s’intituler « conduite de Grenoble », on voit que le panache de la queue agité de droite et de gauche est le leurre qui permet à l’écureuil de tromper son adversaire jusqu’à le dérouter : https://www.youtube.com/watch?v=PKIrwwBjhgs

En fait, pour localiser ses proies, le crotale se fie aux signaux thermiques qu’elles diffusent. Pour les atteindre, son rayon d’action est limité : il doit s’approcher à moins de 30 cm pour frapper à coup sûr et inoculer son venin, et c’est alors en 70 milliseconde qu’il projette ses crocs. Et d’ailleurs, on peut voir que l’écureuil reste très prudent, et se tient hors de portée de la tête du crotale.

Au quotidien, la survie de l’écureuil dépend impérativement de sa vigilance : il ne doit en aucun cas être surpris lors d’une rencontre inopinée.

Le plus souvent, les écureuils, même s’ils vivent dispersés, sont attentifs, et leurs panaches en s’agitant sont autant de signaux qui leur permet de communiquer.

On a pu vérifier que, à peine l’un d’eux a repéré un adversaire qu’un afflux sanguin à la fois hérisse les poils de sa queue et envoie des signaux thermiques : en l’agitant devant le serpent, il diffuse des vapeurs et fluides qui le déroutent, et dans le même temps il prévient ses congénères du danger. De plus il saute ici et là pour éviter tout coup de tête qui lui serait fatal.

Pour mieux comprendre les stratégies de défense du petit rongeur, les chercheurs ont disposé des fusils à bouchons près des lieux fréquentés et par les écureuils et les serpents, leurs prédateurs. Des vidéos successives des réactions des animaux dans différentes situations ont été réalisées.

https://www.youtube.com/watch?v=uTZqVPvcT1I

Les sauts et esquives diffèrent suivant que l’animal n’a pas été confronté récemment avec un serpent, ou si l’appareil est placé près d’une cache où a résidé son ennemi. Dans le premier cas, il grimpe, galope sur une trajectoire linéaire, dans l’autre il réalise des sauts acrobatiques pour échapper à cet ennemi virtuel. Autrement dit, l’expérience acquise au cours de rencontres antérieures avec son ennemi guide le mode de réaction qu’il adopte.

On constate que dans les 60 à 70 % des cas où il est avéré que la victoire en terme de survie revient à l’écureuil, proie recherchée par le crotale, les « vainqueurs » sont des écureuils qui ont acquis de l’expérience, et sont des adultes que l’on peut qualifier de matures. En d’autres occasions ils ont fait preuve de qualités de sociabilité certaines, ne cherchant pas à s’isoler et participant à la vie du groupe qui les a vu naître.

Arrivé à ce point de votre lecture, il est temps que je vous livre le vrai secret de l’écureuil des rochers, celui qui lui permet de résister, voire parfois combattre jusqu’à la mort son adversaire. Au fil des générations, il a acquis une résistance immune au venin du serpent à sornette. On a pu même montrer que dans les zones où réside beaucoup de crotales, les écureuils montrent une plus grande résistance au venin. Ainsi cette cohabitation « forcée » entre un prédateur et sa proie constitue une pression de sélection qui favorise chez la victime l’acquisition de résistances naturelles au venin (2). C’est sans doute fort de son bagage immunitaire que cet écureuil, héros de cette vidéo, asticote, puis agresse jusqu’à le blesser à mort un adversaire d’apparence mieux armé, et même redouté des fiers cow boys des sierras de Californie.

https://www.youtube.com/watch?v=s7IhYbWDD8Y

Monsieur de La Fontaine fut mon maître et le reste. Qu’il me soit permis de le parodier en guise de conclusion : Intelligence et longueur de temps font mieux que force ni que rage.

(1) B. J. Putman and R. W. Clark. 2014. The fear of unseen predators: ground squirrel tail flagging in the absence of snakes signals vigilance. Behavioral Ecology (2014)

(2) Poran NS, Coss RG, Benjamini E. 1987. Resistance of California ground squirrels (Spermophilus beecheyi) to the venom of the northern Pacific rattlesnake (Crotalus viridis oreganus): a study of adaptive variation. Toxicon. 1987, 25(7) :767-77.

Post scriptum : Je dédie cette chronique aux dix sept du sept, huit et neuf janvier deux mille quinze.

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.