-

La chauve-souris, le pangolin, le tigre et nous

C’est une fable tragique qui s’écrit au fil du journal de la propagation du coronavirus COVID 19 à travers le globe, et que rien hors le confinement et l’arrêt sur image se toutes les activités humaines jusqu’aux plus ordinaires ne semble devoir endiguer. Pour l’heure les morts et les malades ne sont comptabilisés que dans nos rangs, et ce dans TOUS les pays du monde. Mais plus que des indices font craindre qu’à terme les ravages de ce virus aussi délétère que pernicieux ne touchent TOUS les Mammifères sauvages et domestiques et aussi les Oiseaux.

Le SARS-CoV-2 est le patronyme du coronavirus responsable de la pandémie COVID-19, et de nombreuses équipes de recherche sont à ses trousses pour tracer son parcours. Beaucoup envisagent que certaines chauves-souris d’Asie constituent un réservoir pour ce germe. Mais alors comment de ces animaux a-t-il été transmis aux humains ? Forcément il a bénéficié pour ce faire d’intermédiaires, des Mammifères bien sûr mais aussi peut-être des oiseaux.

Deux études, l’une parue dans le Journal of Proteome Research (1) et l’autre dans Nature (2), suggèrent que l’intermédiaire responsable de la propagation du coronavirus pourrait être le pangolin. Ce petit animal est considérée comme un mets de choix aussi bien en Chine du Sud qu’en Afrique où il est chassé jusqu’à mettre en danger la survie de l’espèce.

Si les conclusions des deux études convergent, les méthodes et le cheminements sont différents.

La première s’est penché sur les caractéristiques génomiques des pathogènes SAR-CoV-2 et HCoV-19 responsables du COVID-19 et les chercheurs ont dressé la séquence d’alignement de ses protéines « spicules ». Dans un premier temps cela leur permis d’éliminer une hypothèse récente qui proposait que les serpents étaient un réservoir-hôte du virus. De fait une étude parue dans le même journal suggère que ce sont les pangolins qui sont les intermédiaires dans la transmission du virus SAR-CoV-2 entre chauve-souris et humains. La présence de l’animal sur les marchés de Wuhan et sa consommation est aujourd’hui l’une des hypothèses les plus souvent retenues comme cause première du début de la pandémie dans cette région de Chine.

En utilisant un plus large spectre de données qui analysent le génome du SAR-CoV-2 ils ont mis en évidence qu’il existait au moins 6 hôtes possibles pour le virus : deux espèces de chauves-souris, le pangolin, la civette et le dromadaire et bien sûr Homo sapiens. Et la figure suivante résume leurs conclusions sur le schéma de circulation du SARV, et en n’oublie pas de souligner que restent encore bien des inconnues.

Schéma de de circulation du SARV La deuxième étude apporte des arguments supplémentaires : les chercheurs ont identifié chez le pangolin de Malaisie un coronavirus proche du SARV-Co-2. Il leur apparaît que bien des mammifères sauvages d’Asie sont porteurs de coronavirus avec ces mêmes caractéristiques.

Pour l’heure l’épidémiologie, la pathogenèse, les conditions de transmission et d’infection entre espèces sont ignorées et requèront de longues études. Il n’empêche que d’évidence la « fréquentation » de nous autres humains avec tous ces animaux impose de prendre des mesures de prophylaxie, et même d’imposer des règles voire des interdictions. Et entre autres la vente de leurs dépouilles sur les marchés, et bien sûr leurs consommation doivent être strictement prohibées.

A ces deux études s’ajoute ce qui pourrait être considéré comme un simple fait-divers, mais qui est appelé à prendre sans aucun doute rang dans l’actualité scientifique comme une observation de première importance : un tigre du zoo de New York et six de ses congénères sont malades et testés positifs au coronavirus. Il est probable qu’ils ont été infectés par l’un de leurs soigneurs. Ainsi est démontré réciproque l’infection entre humains et animaux.

Mais alors qu’en est-il des chats new-yorkais et aussi de tous les pays du monde qui ont des maitresses et des maitres infectés par le coronavirus ?

Vont-ils eux aussi devenir des vecteurs de la maladie et prendre part au développement de la pandémie ?

C’est je crois dans le domaine des possibles.

Toujours est-il qu’il sera difficile de contraindre nos chers matous de rester confinés à nos côtés, et tout aussi problématique de nous passer de leur présence.

Quelques possible intermédiaires et malades - Chengxin Zhang, Wei Zheng, Xiaoqiang Huang, Eric W. Bell, Xiaogen Zhou, and Yang Zhang* CJ. , 2020. Protein Structure and Sequence Reanalysis of 2019-nCoV Genome Refutes Snakes as Its Intermediate Host and the Unique Similarity between Its Spike Protein Insertions and HIV‑1 Proteome Res. 2020, 19, 1351−1360. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jproteome.0c00129

2) Lam, T. T. et al., 2020. Identifying SARS-CoV-2 related coronavi- ruses in Malayan pangolins. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0

.

-

Les rats de New York ont les bons gènes pour y bien vivre

Comme tout citoyen de la Grosse Pomme, c’est de pizza que préfère se régaler Rattus norvegicus. Et il a acquis au fil du temps les bons gènes pour digérer ce type d’aliment riche en sucres et graisses. Au risque de devenir obèse…à l’image des Homo sapiens qu’il côtoie : bonne santé, sveltesse et vie urbaine ne s’accordent pas forcément pour les uns comme pour les autres. Mais le bien-vivre ne prime-t-il pas chez les citadins de tout poils ? C’est en résumé la conclusion d’un groupe de généticiens qui a comparé les génomes de rats des villes new-yorkais très urbains à ceux sauvages des rats des champs de Chine leurs ancêtres (1)

Le rat et la pizza dans le métro à New York (Matt Little, 2015). Deux millions de rats bruns (surmulots) vivent à New York, et leur appétit prive chaque année la métropole de milliards (billions !) de tonnes de nourriture. Mais aussi il faut reconnaître qu’ils la débarrassent de presque autant d’ordures et autres rebuts avec l’aide de quelques millions d’auxiliaires pas moins goulus : rats noirs, souris de diverses espèces, sans oublier les nuées de pigeons et oiseaux de mer pour qui la Ville tient table ouverte.

Les Rattus norvegicus sont arrivés d’Europe au 18ème siècle dans les soutes des navires, en compagnie des colons venus s’installer sur ce territoire alors colonie britannique. Leurs ancêtres sauvages – ceux des rats bien sûr – sont apparus en Chine et Asie du Sud-Est voici quelques dizaines de milliers d’années. Mais ce n’est qu’au Moyen-Age qu’ils ont envahi l’Europe en empruntant les voies de migration des hommes, en particulier les routes de la soie et des épices. C’est dans les villes qu’ils ont choisies de se fixer et dès lors ont acquis le statut de commensaux plus que nuisibles.

La population new-yorkaise de rats bruns au départ très homogène s’est scindée en deux groupes génétiquement distincts, les rats du sud et les rats du nord : entre les deux existe une zone commerciale où les dépôts d’ordures son rares ce qui a favorisé la ségrégation (2).

Dans la mesure où leurs dégâts se chiffrent en billions de dollars, ajouté au fait qu’ils sont porteurs sains de nombreux germes, ces animaux font l’objet de nombreuses études visant à mieux cerner leurs moeurs pour mieux les combattre et limiter leur expansion.

On a pu constater chez d’autres espèces qui vivent en milieu urbain qu’elles ont sélectionnées des adaptations génétiques qui leur permettent de surmonter certaines des adversités de ce type d’environnement qui n’a rien de naturel. Beaucoup acquièrent des défenses qui se transmettent de génération en génération : résistance aux polluants, réponses immunitaires à des toxines, adaptation à un régime alimentaire de type industriel, qui est celui dont les humains se délectent. .

Pour le rat brun de Manhattan, sur un échantillon représentatif, les généticiens se sont attachés à détecter les mutations récentes de son génome, et ils l’ont comparé à celui d’un échantillon de ses ancêtres « ruraux » piégés à Harbin dans le nord est de la Chine.

Sans surprise ils constatent que les indésirables de la Grosse Pomme ont développé une résistance génétique aux rodenticides, en particulier certains anticoagulants. En cela, les new-yorkais se montrent les égaux de leurs frères européens qui vivent dans les mêmes conditions. Une convergence plus que bienvenue qui leur permet de proliférer en dépit des poisons que l’on répand sur leurs passages.

Par ailleurs des mutations récentes affectent des douzaines de leurs gènes qui contrôlent l’aptitude à se déplacer, le comportement et le régime alimentaire. L’un d’eux; le CACNA1C, connu aussi chez les humains, est souvent associé aux affections psychiatriques générées par le stress inhérent aux dangers et risques encourus en milieu urbain : se déplacer dans les réseaux d’égouts, dans l’entrelacs des tuyaux, des rails et traverser des chaussées requiert des aptitudes singulières.

Une autre trouvaille des chercheurs met en évidence les modifications des parties du génome qui contrôlent le métabolisme. Ils constatent que chez les rats bruns de New York, comme chez les humains citadins, des douzaines de gènes ont été activés pour bien digérer graisses et sucres, ingrédients de première importance de la « restauration urbaine ». Il n’empêche que les conséquences de ce régime mauvais pour la santé se font jour chez les uns comme chez les autres : obésité, diabète. S’il s’agissait de rats et bipèdes français, nous dirions qu’ils sont susceptibles de développer ce mal qui n’appartient qu’à notre peuple : des crises de foie. Oublions ce syndrome inconnu hors de l’hexagone, et revenons aux dégâts que provoque l’alimentation industrielle, parfois parée d’une hypocrite feuille de salade. Le fait est qu’il est des adaptations génétiques des peuples des villes à deux ou quatre pattes dont les bienfaits diététiques ne sont guère évidents. Surpoids, obésité, glycémie, hyperglycémie sont-ils malgré ce synonymes de sélection naturelle ? La réponse est oui. Et c’est une adaptation récente : depuis que la pizza et autres aliments industriels sont au menu des new-yorkais, y compris jusqu’au plus au niveau., soit à peine quelques décennies.

Publicitaire de Pizza Hut sur la brèche La chaine Pizza Hut est née en 1958 à Wichita, Kansas, et lors de mon premier voyage à New York à la fin des années 1970, j’ai honoré sa table ! J’ignorais qui serait quelques années plus tard l’un des principaux actionnaires de ce consortium présent dans 84 pays et environ 25 000 échoppes.

- Arbel Harpak et al. . 2020. Genetic Adaptation in New York City Rats. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.07.938969.

- Matthew Combs, Emily E Puckett, Jonathan Richardson, Destiny Mims, and Jason Munshi-South. Spatial population genomics of the brown rat (Rattus norvegicus) in New York City. Molecular Ecology, 27(1):83–98, 2018.

-

Les orques migrent pour muer

Un voyage de 11 000 km qui dure 6 à 8 semaines conduit chaque année les orques des eaux glacées de de la mer de Ross jusqu’à celles tropicales et chaudes de l’Atlantique Sud. Le séjour sera court, et quelques semaines plus tard, les voici revenues dans l’ Antarctique. Pourquoi cette migration ? Ce n’est ni pour mettre bas ou exploiter de nouvelles ressources que les orques entreprennent un tel périple : leur séjour dans les eaux chaudes est une cure dermatologique qui nettoie leur cuir, les débarrasse de ses parasites et régénère leur épiderme. Et il est probable que les migrations de tous les Cétacés ont même finalité (1).

Les migrations saisonnières des Cétacés ont fait l’objet de nombreuses conjectures et on le conçoit d’autant plus qu‘elles ont trait aux déplacements de géants des mers qui chaque année n’hésitent pas à franchir des milliers de kilomètres, jusqu’à parfois faire le tour du monde. Aussi surprenant que cela puisse paraître, puisque c’est de longue date que ces courses planétaires sont connues, on s’interroge encore aujourd’hui sur leurs causes.

Assez communément il est envisagé que c’est pour se reproduire l’été, y mettre bas ou copuler, que les longues migrations des baleines, cachalots autres cétacés rejoignent les basses latitudes, alors que l’hiver ils préfèrent séjourner dans les eaux polaires où abondent des ressources alimentaires dont ils se gavent et ce qui leur permet de constituer les réserves graisseuses, longtemps objet de la convoitise de l’industrie baleinière.

Ce paradigme devenu idée reçue est aujourd’hui contesté par les observations de cétologues qui ont suivi de près et plusieurs années des populations d’orques qui vivent en mer de Ross et chaque année entreprennent une migration qui les conduit sous les Tropiques où la température des eaux est de l’ordre de 20° à 24°C.

Orcinus orca est un gros dauphin carnivore dont la taille peut voisiner la dizaine de tonnes et qui a une répartition mondiale. On le dénomme aussi épaulard. Il revêt une robe noire d’avocat sur une liquette immaculée à jabot de jeune marié.e. Les spécialistes lui reconnaissent un langage aussi subtil que la profession auquel il emprunte le costume. Mais pour le reste, au quotidien ses moeurs sont celles d’un tueur qui ne craint pas en bande de s’attaquer à des cétacés qui le dépassent de loin en taille, sans négliger au passage de chaparder ici un manchot, là un requin, une tortue de mer, un oiseau de mer, une pieuvre et tout poisson ou phoque qui passerait à sa portée. Le grand cétologue que fut Herman Melville compare sa cruauté, voire sa sauvagerie à celle des Fidjiens réputés cannibales : « Il arrive qu’il attrape les grandes baleines par la lèvre et s’y accroche comme une sangsue jusqu’à ce que la puissante brute soit blessée à mort. Le tueur n’est jamais chassé. Je n’ai jamais entendu dire qu’il a des réserves de graisse. Ce terme de tueur n’est pourtant pas distinctif car, tant sur terre que sur mer, tous nous sommes des tueurs ; les Bonaparte et les requins compris. » (2). Et la langue anglaise lui donne raison puisqu’elle dénomme l’animal « killerwhale ».

Fig 1.Orque libre et orques prisonniers Paradoxalement il est des naïfs, à moins qu’ils ne soient aveuglés par la cupidité, qui les recrutent comme animaux de cirques pour amuser petits et grands. Et les spectateurs qui admirent ces forçats vêtus en charlot faire des cabrioles dans leur bassin entouré de gradins sont tentés de prêter à ces tueurs nés un tempérament joueur, et rient aux éclats de leurs acrobaties. Les orques sauvages ont aussi beaucoup de succès chez les youtubers https://www.youtube.com/watch?v=Cb3mEPz1x9o. Et puis leur langage a pu en séduire d’autres, : en quelques leçons, leurs cris et baragouins se délient et semblent nous imiter; https://www.youtube.com/watch?v=hqB1jRVw7Bw

Il n’empêche que tous ces talents n’expliquent en rien leur propension annuelle à migrer des eaux glacés de leurs séjours antarctiques vers celles tièdes des tropiques.

Pour envisager une réponse argumentée à cette énigme, un groupe de chercheurs a suivi plusieurs années de suite grâce aux technologies satellitaires 62 orques de quatre écotypes différents dans leurs migrations annuelles (1).

Ces quatre groupes se distinguent par leur régime alimentaire préférentiel. Certains préfèrent s’attaquer à des mammifères, d’autres à des poissons, des pingouins ou les deux. Il n’empêche que tous migrent chaque année, et parcourent des distances aller-retour de l’ordre de 9 à 11 000 km, pour rejoindre les eaux chaudes des tropiques en début d’année et revenir au printemps dans l’Antarctique.

Fig.2 Trajectoires de migration et températures des eaux océaniques (ref. 1) Ainsi il apparaît qu’en été les orques préfèrent les eaux froides de l’Antarctique où la nourriture est alors très abondante, ce qui ne les empêche de continuer à se nourrir durant leurs migrations, jeûne et orque sont antonymes.

Par ailleurs, il est peu probable que les femelles mettent bas sous les tropiques : cela ralentirait considérablement leur vitesse de déplacement pour le voyage retour : la vitesse de déplacement de ces animaux se situe entre 5 et 10 km/heure. De plus on a fréquemment observé des mères et leurs petits proches de la côte ouest de la péninsule antarctique. L’illustration suivante montre une mère photographiés dans cette zone, et on remarque que son dos est jauni par des colonies de diatomées, alors que le jeune en est dépourvu.

Ce type d’envahissement de l’épiderme par divers parasites est commun chez les cétacés et d’évidence est une gêne qui les amène à chercher à s’en débarrasser périodiquement. La fréquentation d’eaux plus chaudes que celles de leurs séjour polaire habituel favorise naturellement la mue en activant le métabolisme de l’épiderme et le processus de desquamation. Un des cas les plus connus et de longue date est le béluga (Delphinopterus leucas) qui chaque année en été rejoint les estuaires aux eaux plus chaudes des fleuves de l’Alaska.

Fig 3. Deux Femelles d’orque jaunies par les diatomées alors que les petits en sont dépourvus. (ref. 1) Dans les eaux aux de l’Antarctique, les orques sont souvent revêtus d’un film jaune de diatomées alors qu’à leur retour des Tropiques, vers le mois de mars, leur cuir en est dépourvu.

Un aspect intéressant de leur voyage est que les orques « filent droit » vers leur séjour tropical, sans s’approcher des côtes et des plateaux continentaux (bleu clair sur les images gauches de la figure 2) où ils auraient l’occasion de faire de meilleurs chasses qu’en plein océan. D’évidence, ils sont pressés de rejoindre les basses latitudes et leurs eaux chaudes.

En conclusion les auteurs avancent l’hypothèse que les migrations saisonnières de tous les Cétacés correspondent à de véritables cures thermales qui favorisent la mue et les débarrasse de ses parasites.

(1) Pitman RL, Durban JW, Joyce T, Fearnbach H, Panigada S, Lauriano G. Skin in the game: Epidermal molt as a driver of long-distance migration in whales. Mar Mam Sci. 2019;1–30. https://doi. org/10.1111/mms.12661

(2) Herman Melville. 1851. Moby-Dick; or The Whale. 861 p. Free ebook.com

-

Saint-Valentin longue durée chez les titis

Ces petits singes vivent au Pérou dans sa forêt amazonienne, et donc très loin de ceux de Paris Belleville. Leur patronyme est un héritage précolombien des langues tupi de la forêt, et leur nom savant Plecterurocebus cupreus. A la puberté des couples se forment, et dès cette première rencontre amoureuse, les mâles et femelles qui se sont choisis ne se quittent plus, font des petits et les élèvent à deux… jusqu’à ce que la mort les sépare.

Chez les Mammifères, ce type de liaison monogame entre un mâle et une femelle, sans être une exception est rare : seulement 10% des espèces s’astreignent à ne se conjuguer qu’au singulier leur vie durant. Autrement dit, pour 90% des autres, le vagabondage amoureux est une règle de vie.

Couple de titis. Photos et sonos Erika Segales Eu égard leur originalité et les menaces qui pèsent sur leur avenir, ces gracieux animaux sont de longue date suivis de près dans leurs pérégrinations. On les observe, les compte, les filme, et même si l’on ne comprend pas leur langage, on enregistre leurs discours : https://soundcloud.com/erika-segales/plecturocebus-modestus. On ne sait jamais : des fois qu’ils dégoiseraient quelques vilénies à notre endroit.

Mais dans leur comportement, c’est cette stabilité des couples une vie durant qui intrigue : quel avantage sélectif les titis en retirent-ils ? Et en particuliers sont-ce les mâles ou les femelles, ou les deux qui tirent bénéfice de cette monogamie stricte et donc un taux de reproduction supérieur à ce qu’il serait si les uns et les autres s’adonnaient au vagabondage amoureux ?

A ce sujet, on peut faire trois hypothèses :

- La collaboration mâle et femelle permet au couple de mieux défendre à deux leur territoire et ses ressources.

- Seul le mâle, véritable « soldat », défend les ressources et surveille le territoire pour éloigner les intrus.

- Ou enfin le mâle se montre serviteur zélé auprès de la femelle, l’aide dans l’élevage, protège la nichée des prédateurs, et chasse les autres mâles qui risqueraient d’agresser leurs petits.

Un groupe d’éthologues vient d’apporter des éléments de réponses à ces questions. Pendant plus de 17 mois ils ont suivi de près les ébats amoureux, les moeurs familiales et à l’occasion les rencontres et conflits de sept groupes de ces petits singes au plus profond de leur habitait (1).

En premier lieu, il a fallu habituer les animaux à leur présence, ce qui ne fut pas une mince affaire et a pris suivant les cas de trois à sept semaines. Puis ils ont dressé des « cartes d’identité » pour reconnaître chaque individu. La taille, le sexe, la longueur de la queue, la couleur du pelage, l’âge quand c’était possible, l’état de réception sexuelle au moment des observations ont été répertoriés codifiés et suivis, de même que le calendrier des naissances.

Par la suite chaque rencontre entre groupes a été observée et notée, qu’il s’agisse de rencontres d’un seul ou plusieurs individus avec un groupe, qu’il y ait ou non conflit, et le jeu des participants a été mesuré er apprécié suivant l’engagement de chacun

Les couples « longue durée » sont aisément identifiables au sein des groupes : au repos, côte à côte sur une branche de la ramée, mâle et femelle ont coutume d’enrouler leurs queues en une jolie torsade.

L’observation de l’épouillage (grooming), en particulier au sein des couples et sa fréquence, ont été pris en compte et un protocole pour en définir les modalités a été établi pour apprécier le temps d’épouillage et la fréquence d’une femelle pour son compagnon, et la situation inverse. A cette occasion les chercheurs ont constaté que les femelles épouillent plus souvent les mâles que l’inverse, et aussi que la présence de petits affecte cette activité réciproque : après une naissance, les pères sont plus souvent épouillés par leurs compagnes.

Par ailleurs les chercheurs ont défini des critères pour apprécier et quantifier les temps de contact qui s’établissent au sein des couples, et quel partenaire les provoque. D’évidence ce sont les femelles qui quémandent le plus auprès des mâles, et se montrent les plus actives. Même lorsqu’elles doivent allaiter, les mères sollicitent fréquemment l’attention de leur compagnon.

Pour les rencontres entre groupes, le plus souvent c’est un mâle qui prend l’initiative d’aller à sa rencontre et se montre le plus actif et le plus agressif. Les mâles en ces occasions poussent des cris, gesticulent et et vont jusqu’à menacer et poursuivre pour les éloigner mâles et femelles du groupe adversaire. De leur côté les femelles se contentent de pousser des cris et très rarement participent aux poursuites.

Pour autant les muscles des mâles ne leur sont pas utiles uniquement dans ces moments de comportement agressif, lorsqu’ils croisent d’autres groupes et cherchent à les éloigner. Après une naissance, ce sont les pères qui prennent en charge au sens propre les petits et veillent sur leur bien-être, jusqu’à les trimballer au quotidien de résidence en résidence aux quatre coins de leur territoire, les surveiller très attentivement, les éduquer, voire les nourrir.

Ainsi il apparait que chez les titis ce sont les mâles qui en premier lieu assurent la cohésion du couple, et de fait c’est eux qui détiennent le secret de la fidélité conjugale qu’on y constate : non seulement ils défendent leur famille et lui garantissent l’exclusivité d’un territoire et de ses ressources, mais de plus ils font plus que partager les tâches ménagères puisqu’ils assurent la garde et les soins aux petits du couple. En contrepartie ils reçoivent de leurs compagnes des soins fréquents d’épouillage et une attention sans cesse renouvelée de leur part, ce qui assure le maintien du lien dans le couple.

Comparé aux autres cas connus de monogamie chez les Mammifères, il semble que le facteur le plus important qui assure la cohésion du couple chez les titis est l’investissement du père dans les soins qu’il apporte à sa famille, en particulier aux jeunes. Pour eux pas de congé parental, ils sont toujours sur la brèche.

(1) Dolotovskaya S, Walker S, Heymann EW. 2020 What makes a pair bond in a Neotropical primate: female and male contributions. R. Soc. open sci. 7: 191489. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.191489

-

Vive les accidents nucléaires : ils favorisent la vie sauvage

Aujourd’hui c’est à Fukushima que l’on annonce la bonne nouvelle : dix ans après la catastrophe nucléaire, la faune sauvage a fait plus que reprendre du poil de la bête, elle est plus prospère que jamais (1). Hier c’était à Tchernobyl : chiffres à l’appui on avait montré que les 2600 km2 de la zone d’exclusion abandonnée par les humains voici trente ans, après une explosion qui avait libéré 400 fois plus d’éléments radioactifs que la bombe d’Hiroshima, voyaient prospérer la sauvagine de toute taille, qu’elle porte poils ou plumes (2).

A priori on peut se dire que cette luxuriance biologique, ce regain de biodiversité constatés dans des sites ravagés par des explosions nucléaires sont la conséquence directe de l’abandon des lieux par les humains à juste titre morts de trouille. A l’inverse, et comme aurait dit Marguerite Duras, forcément ignorants du risque, les animaux sauvages se sont trouvés un nouvel eldorado : la pax nuclea homo sapiens déficiensque a libéré leurs pulsions amoureuses et leurs envies de procréation. Pourvu que ça dure doivent-ils se dire.

Remarquons d’abord que deux auteurs (Thomas HG Hinton et James C Beasley) ont signé l’une et l’autre étude. Ce sont donc des spécialistes.

Mais sont-ils les bons spécialistes ? Les méthodes qu’ils ont mis en oeuvre sont-elles pertinentes pour répondre aux questions que l’on doit se poser devant ces désastres dus aux émissions brutales de particules de radioactivité artificielle dans la Nature ? Certes elle a depuis la nuit des temps appris à gérer la radioactivité naturelle inhérente au système Terre, jusqu’à la domestiquer. Mais à Fukushima comme à Tchernobyl ou en d’autres lieux, c’est de radioactivité artificielle qu’il s’agit, beaucoup plus puissante et souvent explosive, celle issue du génie humain, celle devant laquelle la Nature et la sélection naturelle ne peuvent être que désarmés.

Et que propose-t-on pour mesurer les effets de nos désordres nucléaires cataclysmiques sur les populations sauvages ? On commissionne sur le terrain de leurs dévastations quelques soit-disant «spécialistes » chargés de faire des comptages de population, des relevés en pistant les traces de vie des animaux sauvages, des observations depuis des guérites blindées aux émanations dangereuses, ou grâce à des caméras de video surveillance.

Dans aucune de ces études il n’est envisagé de faire un bilan santé des populations animales et végétales. Pas plus que de recenser les éventuelles malformations qui pourraient s’y révéler. Encore moins d’autopsier ceux qui périssent, d’établir des bilans sanguins et génétiques des uns et des autres, et pourquoi pas les soigner.

Pour résumer : si nous savons qu’aujourd’hui à Fukushima et Tchernobyl il y a plus d’animaux qu’avant ces deux catastrophes nucléaires, nous ne savons rien de leur misère biologique et de leur avenir

Ces deux études sont de la poudre aux yeux pour les gogos. Cela s’appelle de la désinformation et son but est de normaliser les risques inhérents au nucléaire et qui sont inévitables. Dans la foulée on efface de la mémoire humaine cette donnée fondamentale : la toxicité pluri séculaire des éléments radioactifs qui se propagent dans tous les milieux à l’occasion des explosions nucléaires. On va même jusqu’à organiser dans ces lieux de malheur des virées touristiques !

Nous savions que l’homme est un loup pour l’homme ; les deux études suggèrent qu’il l’est aussi pour toute la faune sauvage.

Est-ce vraiment une nouveauté ?

A l’inverse de ces misérables publications, il existe de nombreux sites qui informent sur le risque nucléaire. J’en ai choisi deux :

https://www.sortirdunucleaire.org/Fukushima-8-ans-plus-tard-la-situation-n-est

- Phillip C Lyons, Kei Okuda, Matthew T Hamilton, Thomas G Hinton, James C Beasley.2020. Rewilding of Fukushima’s human evacuation zone. Frontiers in Ecology and the Environment, 2020 DOI: 10.1002/fee.2149

2. Sarah C Webster Michael E Byrne Stacey L Lance Cara N Love Thomas G Hinton Dmitry Shamovich James C Beasley. 2016 Where the wild things are: influence of radiation on the distribution of four mammalian species within the Chernobyl Exclusion Zone Frontiers in Ecology and the Environment 2016. https://doi.org/10.1002/fee.1227

-

Après le sommeil hivernal, les muscles du grizzly sont toujours d’attaque

Trois mois par an, de novembre à février, voire plus, les grizzlys hibernent dans leurs tanières. A leur réveil, ils n’ont pas perdu un gramme de muscle, et sont toujours aussi gaillards que quelques mois plus tôt. Très rapidement ils reprennent leurs activités comme si de rien n’était, sans souffrir de leur immobilité hivernale.

C’est loin d’être le cas pour les humains lorsqu’ils restent immobilisés de longues semaines. Convalescents, astronautes, vieillards, taulards et captifs de tout type ne sortent pas indemnes d’une longue période d’inactivité : tous ont à souffrir d’une fonte musculaire généralisée qui les handicape lourdement et longtemps. Le cas le plus déroutant est sans doute celui des personnes âgées frappées d’arthrose ou autres maux articulaires et contraintes de ne se déplacer que sous assistance ambulatoire : elles voient leurs muscles dépérir et deviennent de plus en plus dépendantes. Quel est le secret de l’éternelle jouvence des grizzlys, et quelle leçon et quel merci nous autres humains pouvons-nous en espérer ?

Avec ce projet, des chercheurs se sont attachés à suivre de près un groupe de grizzlys avant, pendant et après son sommeil hivernal en utilisant différentes techniques pour quantifier les caractéristiques physiologiques et surtout génétiques qui leur permettent de surmonter gaillardement leur longue période de léthargie, au point qu’à leur réveil ils sont aussi frais et vigoureux que quelques mois plus tôt lorsqu’ils ont sombré dans les bras de Morphée (1)..

On savait que durant cette période d’hibernation le métabolisme du grizzly était chamboulé : son rythme cardiaque décroit, et lorsqu’il plonge dans ce sommeil longue durée les fonctions d’excrétion, urine et fèces, s’interrompent. De fait, l’organisme recycle l’urée de l’ urine, ce qui lui évite d’avoir à puiser dans les aminoacides des protéines des muscles.

Périodiquement les muscles au repos se contractent dans son sommeil. Par ailleurs, dans le sang les nitrogènes croissent, et l’animal devient résistant à l’hormone de l’insuline. Autrement dit, alors qu’il a fait des réserves de graisse avant d’hiberner, le grizzly n’a pas à craindre d’être affecté du diabète de type 2, l’une des conséquences communes de l’obésité dont souffrent bien des humains.

Mais le plus surprenant est que à l’issue de sa longue période d’immobilité qui le cloue au fond de sa tanière plusieurs mois, à son réveil, d’évidence sa masse musculaire est restée intacte, et le grizzly, bon pied bon oeil, reprend ses activités sans montrer la moindre marque d’ankylose, de courbature ou de fatigue communes chez tous les convalescents de notre espèce contraints de rester alités plus de 24 heures.

Le constat fait, s’il était facile de se douter que le grizzly bénéficie de mécanismes adaptatifs génétiques qui lui permettent de surmonter sans dommage pour sa masse musculaire sa longue période d’hibernation annuelle, il restait à en identifier les responsables. Et il y avait un obstacle de taille : ni le génome complet, ni le proténome de Ursus arctos horibilis ne sont connus et disponibles dans les banques de gènes.

Grizzly en hibernation (Katmai terrane, Alaska info). Alors c’est en ciblant les études de séquençage génétique sur des échantillons de muscles de grizzlys avant, pendant et après la période d’hibernation que les chercheurs ont pu distinguer quels gènes et quelles protéines entrent en action ou au contraire interrompent leur activité au cours de l’hibernation. C’est sur de jeunes oursons et des adultes qu’ils ont effectués des prélèvements pour analyse d’échantillons de leur musculature, avant et après l’hiver.

D’emblée ils ont identifié celles des protéines qui influent largement sur le métabolisme des acides aminés au cours de l’hibernation. Ils ont constaté que les cellules musculaires révèlent des taux élevés de plusieurs d’entre elles qu’ils qualifient Amino Acides Non Essentiels.

En conjuguant plusieurs techniques de génie génétique et de spectrométrie, ils ont identifié les gènes et protéines qui jouent un rôle, soit en étant passives, soit actives durant la période d’hibernation.

Dans une autre étape de leur recherche, ils ont fait des observations parallèles sur d’autres organismes, aussi bien des humains que des souris, voire des nématodes, en particuliers sur certains sujets frappés d’atrophie musculaire parce qu’un de leurs membres a été immobilisé dans un plâtre, tout comme l’est celui d’un humain après fracture d’un os. La question était de pouvoir identifier quels gènes agissaient chez les animaux qui hibernent et leurs homologues qui restent inactifs chez ceux qui n’hibernent pas.

Leur travail a été couronné de succès quand ils ont pu isoler les gènes impliqués dans le métabolisme du glucose et des aminoacides (Pdk4 et Serpin.1) et le gène Rora qui lui contribue au développement du cycle circadien.

Dans un troisième temps, ils ont enregistré les effets sur l’organisme de leur désactivation afin d’apprécier si oui ou non des effets secondaires indésirables survenaient à l’issue de ces manipulations.

Par la suite, ils ont constaté aussi dans des expériences in vitro sur des cellules musculaires d’humains et de souris frappées d’atrophie que la croissance cellulaire pouvait être stimulée par ce qu’ils dénomment ces fameux Amino Acides Non Essentiels. Avec d’autres protocoles, il avait été constaté que l’ingestion chez les patients alités par voie orale de pilules ou poudres de même composition n’a qu’un effet très limité voire nul.

Comme ils le font remarquer « Il est important que les muscles par eux-mêmes puissent produire ces aminoacides. Sinon ces mêmes aminoacides ne sont pas fixés en bonne place et ne peuvent aider au maintien de la masse musculaire ».

Ils ont bon espoir d’être bien engagés pour mettre au point des thérapies qui permettront d’induire chez l’homme la production controlée dans la masse musculaire d’Amino Acides Non Essentiels en suivant la recette mise au point par la pression de sélection qui fait que le grizzly conserve son corps d’athlète de la nature durant son long sommeil hivernal.

Un vieux proverbe nous dit: « Il est de la nature de l’ours, il ne maigrit pas pour pâtir. » (2).

(1) D. A. Mugahid, T. G. Sengul, X. You, Y. Wang, L. Steil, N. Bergmann, M. H. Radke, A. Ofenbauer, M. Gesell-Salazar, A. Balogh, S. Kempa, B. Tursun, C. T. Robbins, U. Völker, W. Chen, L. Nelson, M. Gotthardt. 2019. Proteomic and Transcriptomic Changes in Hibernating Grizzly Bears Reveal Metabolic and Signaling Pathways that Protect against Muscle Atrophy. Scientific Reports, 2019; 9 (1)

DOI: 10.1038/s41598-019-56007-8

(2) Claude Duneton. Le bouquet des expressions imagées. Seuil.

-

Les baleines, top modèles des océans

Les Baleines ne sont pas grosses, tout juste enveloppées, elles font le bon poids et marquent le triomphe des sans dents : c’est en engloutissant par bouchées gargantuesques les myrmidons des eaux, krill, alevins et autres animalcules du plancton, qu’elles sont devenus les géants des mers. Et tout bien considéré, leurs poids et taille sont ajustés à leurs qualités physiologiques et aux capacités de production des océans qu’elles parcourent sans en surexploiter les richesses (1). Au fil du temps, un équilibre s’est instauré entre exploitants et producteurs. Marx croyait que c’était hors des possibles pour le commun des mortels. La Nature le contredit et l’a réalisé pour ces géants des mers qu’elle a vu naître et qui pourtant ne se nourrissent que de minuscules proies.

Baleine volant pour ses paparazzi Depuis Herman Melville, le premier d’entre eux, les cétologues se penchent sur les aptitudes et qualités des baleines, cachalots, dauphins et autres narvals. Images satellitaires, GPS et autres technologies permettent aujourd’hui de les approcher, suivre leurs périples, de plonger à leurs côtés jusqu’au fond des océans sans les troubler ni les blesser, tout en enregistrant avec précision leurs chants et discours, leurs battements cardiaques, le rythme et l’amplitude de leurs migrations, leurs régimes alimentaires, leurs amours et modes d’élevage; en deux mots leurs qualités intimes et leurs rapports avec les milieux qu’elles parcourent et exploitent.

Les baleines (Mysticètes) combinent un paradoxe flagrant : c’est en se nourrissant de proies minuscules qu’elles capturent au travers de leurs fanons qu’elles accèdent à des poids considérables, de 100 à 180 tonnes, qu’aucun Cétacé à dents (Odontocètes) n’atteint. Les plus gros cachalots ne dépassent pas 60 tonnes, et aussi leur longévité est moindre, une soixantaine d’années, alors que de nos jours il est des spécimens de baleines boréales nées sous Louis XVI, toujours alertes et vertes, et même aptes à se reproduire !

Le secret de leur longévité réside en partie sur des qualités génétiques peu communes, qui les épargnent du cancer et autres maladies dégénératives, https://scilogs.fr/histoires-de-mammiferes/pas-de-cancer-chez-les-baleines/

Mais le premier artisan de ce grand âge réside dans leur rythme de vie dont le maitre mot a nom économie de moyen pour un rendement maximal. Par exemple il leur suffit d’une seule bouchée pour engloutir 500 kg de krill, l’équivalent d’un demi million de calories. Lorsqu’une baleine est en chasse, c’est toutes les 40 secondes qu’elle plonge à plus de 100 mètres pour tailler en pièces les bancs de crevettes. Pendant la plongée son rythme cardiaque décroit, 4 à 8 par minute pour remonter à 20 à 30 lorsqu’elle refait surface et s’oxygène. https://www.youtube.com/watch?v=cbxSBDopVyw

On a pu réaliser des enregistrements précis de leurs chasses. Sur la figure suivante, après avoir posé un enregistreur sur son échine, avec un courage certain faut-il le préciser, les scientifiques ont pu suivre et mesurer une douzaine de plongée d’une baleine bleue, avec l’espacement et la durée des inspirations, le temps d’ouverture de la bouche et du filtrage des eaux nourricières. Les chasses et poursuites des banc de krill s’effectuent à 147 m de profondeur et une simple multiplication montre qu’environ 6 tonnes de minuscules crevettes sont englouties en quelques minutes, 3 millions de calories ! Le secret de la réussite des baleines à fanons : savoir bâfrer sans peine une ressource alimentaire inépuisable et qui pour le moment se renouvèle sans faillir.

Rythme des plongées de la baleine bleue (ref. 1) Les poursuites des cachalots se font beaucoup plus bas, à près de 1000 mètres, sont moins rentables bien que ce soient des proies beaucoup plus grosses qu’ils pourchassent, calmars, seiches, poissons dont on peut trouver les reliefs dans leurs estomacs, en particulier les becs cornés des céphalopodes (une dent de cachalot donne l’échelle).

Rythme des plongées et proies des u cachalot (réf.1). Le rendement énergétique d’une plongée de baleine à fanon est de loin supérieur à celui d’un cachalot à dents : au fur et à mesure de ses chasses, le cachalot engrange à chaque plongée, moins de calories qu’il n’en dépense dans les efforts qu’il fait pour plonger plus profondément que les baleines, sans oublier le coût énergétique de son sonar pour repérer les proies et la tension nerveuse auquel il est soumis.

Par comparaison, une baleine boréale qui ingurgite un demi million de calories par bouchée engrange 200 fois le coût énergétique de l’effort qu’elle déploie à chaque plongée. Et d’ailleurs pour toutes les baleines à fanon la recherche de ressources alimentaires n’est qu’occasionnelle : elles ont appris à paresser. Ce qui n‘est pas le cas des Cétacés aux dents toujours creuses, et prêts à se mettre à table à la moindre occasion.

Alors on ne peut qu’être admiratif d’une telle réussite qui voit un si gros animal savoir se sustenter en économisant ses efforts et les ressources qu’il exploite. Dans le même temps on ne peut qu’être inquiet en regard des menaces qui pèsent sur la Vie dans les océans, toutes les formes de vies, des plus minuscules et a fortiori des plus énormes .

Quousque tandem cete perpetuare ?

(1) J. A. Goldbogen1 et al. 2019 . Why whales are big but not bigger: Physiological drivers and ecological limits in the age of ocean giants. Science 13 Dec 2019:

Vol. 366, Issue 6471, pp. 1367-1372

DOI: 10.1126/science.aax9044

(2) J. A. Goldbogen, D. E. Cade, J. Calambokidis, M. F. Czapanskiy, J. Fahlbusch, A. S. Friedlaender, W. T. Gough, S. R. Kahane-Rapport, M. S. Savoca, K. V. Ponganis, P. J. Ponganis. Extreme bradycardia and tachycardia in the world’s largest animal. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019; 201914273 DOI: 10.1073/pnas.1914273116

-

Homme et ours : première rencontre

La plus ancienne incursion du genre Homo hors d’Afrique est archivée dans le site de Dmanisi en Géorgie (1.8 ma). Le même gisement révèle une faune de grands mammifères très diverse, 28 espèces, avec des herbivores et des carnivores de toute trempe et toute taille. Dans ce registre, l’ours étrusque est très abondant. Etait-il tout aussi omnivore que les humains qu’il côtoyait ? Comment et dans quelles conditions les deux espèces ont-elles cohabité en dépit de cette apparente rivalité ? La réponse est dans l’étude des micro-stries des molaires des ours qui révèlent leurs préférences alimentaires (1).

Lorsque les premiers Homo quittent l’Afrique pour s’installer sur le continent asiatique il y a 1.8 ma, les climats et environnements qu’ils vont dès lors affronter seront bien différents des milieux où ils prospéraient jusqu’alors. Au Pléistocène en Afrique, température et humidité permettent l’expansion d’une riche couverture végétale qui à longueur d’année propose une nourriture variée de différents types : baies, fruits, feuillages, herbages, racines, tubercules et miel. Ce n’est pas le cas en Asie méridionale où règne un rythme climatique saisonnier qui induit une production végétale qui l’est tout autant : entre Mer Noire et Caspienne où se situe Dmanisi, on a la preuve que les hivers étaient alors rigoureux et humides. Le paysage est une steppe boisée avec de vastes prairies et des ilots de forêt. Cependant la production végétale est suffisante pour accueillir une faune variée où les cerfs semblent avoir occupé une grande place, et où on peut croiser entre autres Equus stenonis, Stephanorhinus, Bison, Mammuthus et leurs prédateurs (2). Les carnivores sont nombreux et de toutes tailles, et si l’on peut penser qu’entre eux la compétition était rude, tous avaient des proies en suffisance,

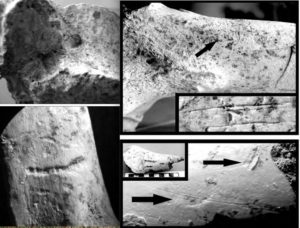

Comment s’explique la richesse du gisement ? Proche de deux rivières, le site semble avoir été un hot spot, un piège naturel, véritable cul-de-sac vers où les carnivores ont guidé leurs proies pour ensuite les tuer et les dévorer. Des crues fréquentes et une activité volcanique intense ont participé à sceller dans les sédiments les cadavres qui gisaient dans ce mouroir naturel. Et on y trouve des ossements d’herbivores qui portent aussi bien des traces de morsure et de fissures dues à des carnivores, hyènes, tigres à dents de sabre et autres, que d’autres provoquées par des outillages humains. Sans aucun doute, Dmanisi a constitué un pole d’attraction très fréquenté par les humains et différents types de carnivores plus ou moins charognards.

Dans son écrasante majorité, la faune de mammifères de Damnisi est d’origine asiatique. Le seul élément africain qu’on y relève, et encore avec doute, est le Megantereon qui serait venu d’Afrique pour certains auteurs,. Aussi faut-il considérer que les Homo erectus nés en Afrique qui s’installent en Asie ne font pas partie d’un vaste mouvement migratoire de faunes comme on en a connu à d’autres époques.

C’est dans ce contexte qu’ont cohabité à Dmanisi deux omnivores reconnus, Homo erectus et Ursus etruscus. Pour le premier, l’outillage qu’il a laissé, plus de 5000 objets, témoigne qu’il savait se montrer un artisan productif. Il utilisait des galets éclatés de type oldowayen, était capable de tuer et dépecer des proies, et d’une certaine façon il concurrence sur le site carnivores, hyènes, tigres à dents de sabre et autres félidés, sans oublier les porc-épics, briseurs d’os efficaces.

Quant à Ursus etruscus, ses restes sont abondants. Cette espèce décrite pour la première fois par Cuvier dans le Villafranchien du Val d’Arno, est présente en Europe et jusqu’en Géorgie pendant 5 ma et ne s’éteint que voici une centaine de milliers d’années. Pour son régime alimentaire, l’analyse morphométrique et des stries d’usure sur les molaires réalisée par les auteurs les incline à penser qu’il était omnivore, à l’image de l’ours brun actuel, Ursus arctos, et qu’il n’était qu’un carnivore occasionnel. En outre, il est probable qu’il hibernait et évitait ainsi la disette des mois où les ressources alimentaires végétales se font rares.

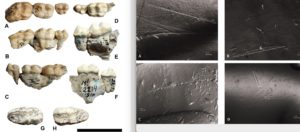

Molaires d’Ursus de Dmanisi et micro stries d’usure d’après nef. 1. Un troisième omnivore est absent du site, le sanglier, Sus strozzii, et on note qu’à cette époque il disparait d’Europe alors que jusque là il était fréquent. Il n’est pas impossible que sa disparition soit liée à l’arrivée de Homo erectus. Plus tard un autre suidé s’installera durablement en Europe, jusqu’à y être domestiqué, Sus scrofa

A Damnisi, Homo erectus est représenté par de nombreux ossements dont six crânes, des adultes, mâle et femelle, et des adolescents. Leur taille maximale était de 1.51 cm et leurs poids de 51 kg, sans doute des mâles. L’un des crânes est édenté et d’évidence cet individu a survécu de longues années : il a donc reçu assistance de la part de ses congénères pour le nourrir.

Dès lors à la saison froide, les ressources pour les vegans se font rares. Quelle solution apporter aux pénuries hivernales ? L’hibernation ont répondu les ours, alors que les premiers humains restent actifs à longueur d’année, y compris pendant les disettes saisonnières. On a la preuve matérielle qu’ils se sont nourris aux côtés des autres carnivores des cadavres qui s’amoncelaient sur le site. Grâce à leurs outils, des galets éclatés de type oldowayen, ils sont capables de tuer et dépecer des proies, et d’une certaine façon concurrencent les carnivores, hyènes, tigres à dents de sabre et autres félidés.

A gauche stries de dents de carnivore, à droite marques de percussion d’outils (d’après réf. 2) Il en est autrement des ours, autres « colocataires » des lieux. En sombrant dans leur sommeil hivernal, ils laissent provisoirement le champ libre à l’autre omnivore qu’ils croiseront à leur réveil, sans jamais avoir à l’affronter : au printemps, la nourriture abonde et tout sourit, aussi bien à ceux qui s’éveillent qu’à d’autres qui pour affronter les frimas ont su avec prudence partager avec d’autres charognards les festins qui s’offrent sur le charnier à ciel ouvert de Damnisi.

Le sommeil prolongé des ours fut donc et reste l’esquive qui leur a permis d’éviter d’affronter les humains. Morphée a protégé le quant-à-soi des uns et des autres sans qu’il en coûte aux deux parties.

Belle leçon pour les grands de ce monde qui devraient souvent sombrer dans ses bras pour éviter aux peuples dont ils ont la charge de s’entredéchirer. Le sommeil est plus que réparateur : il ouvre sur le rêve.

(1) Medin, T., Martínez-Navarro, B., Madurell-Malapeira, J. et al. The bears from Dmanisi and the first dispersal of early Homo out of Africa. Sci Rep 9, 17752 (2019)

doi:10.1038/s41598-019-54138-6

(2) M.Tappen et al. 2007. Are you in or out of Africa ? Site formation at Dmanisi and actualisait studies in Africa. Stone Age Institute Publications series. Number 2. Editors Kathy Schick and Nicholas Toth Indiana University Stone Age Institute Press · www.stoneageinstitute.org2222

-

La nuit, les écureuils volants sont roses.

Les écureuils volants sont moins rares qu’on ne croit. Mais il est vrai que c’est surtout de nuit qu’ils s’activent. Aussi on peut dire que ces noctambules sont plus que discrets, secrets. Et c’est par hasard qu’on vient de découvrir un trait original de leurs fantaisies nocturnes : dans leurs vols planés, leur pelage devient fluorescent et d’une jolie teinte rosée. Est-ce pour effaroucher les prédateurs ? Rechercher un partenaire d’amour ? Plus simplement faire carnaval au quotidien et jouer les drags queens ? La réponse n’est pas pour demain. Et qu’importe : leur vie privée ne nous regarde pas ! Il existe bien des grenouilles bleues et tant d’animaux hauts aux couleurs, parfois phosphorescents, et d’autres à l’inverse translucides qui livrent à tout un chacun et sans pudeur leurs humeurs sans pour autant réellement se dévoiler. Alors pourquoi pas des écureuils roses, sachant que les éléphants de même livrée, aux dires de Jack London, n’ont aucune chance de franchir la porte de nos ivresses.

Cela s’est passé en mai 2017, alors qu’un amoureux de la nature plus que matinal, au demeurant professeur de botanique, arpentait dès potron-minet son lieu de prédilection, un coin de forêt du Wisconsin armé d’une torche-caméra pourvue d’un détecteur UV : il souhaitait déceler par ce subterfuge lichens et autres plantes rares, lorsqu’il vit apparaître dans le faisceau de sa lampe la fugitive silhouette nimbée de rose d’un écureuil volant. Il s’empressa de signaler son aventure à un groupe de zoologistes qui suit de près et de longue date les Glaucomys volans de la région, et bien sûr ils poursuivirent l’enquête (1).

Ils ne sont pas les seuls à aimer fréquenter ces petites bêtes. Cette vidéo montre l’attention que leur portent les gardes-forestiers. On y voit relâchés dans leur milieu naturel une maman écureuil et ses deux petits : ils avaient chu accidentellement de leur nid et avaient été récupérés et soignés, pour être libérés après quelques semaines de soins intensifs https://www.youtube.com/watch?v=wTyfyQm2NpU

De jour, les écureuils volants apparaissent sous une livrée couleur non de muraille mais plutôt du même coloris que les arbres qu’ils fréquentent, et ainsi mimétiques, ils passent souvent inaperçus des promeneurs. D’autant qu’ils ne sont alors guère actifs. Mais la nuit venue, la sarabande commence…

Ecureuil volant d’Amérique dans sa parure diurne. Photo A.M Kholer Recherche de nourriture, de partenaire d’amour ou de jeu, l’un n’excluant pas l’autre, ils s‘élancent d’arbre en arbre dans des vols planés qui défient les lois de la gravité. Que dans ces vols nocturnes leur fourrure alors soit fluorescente est certes une surprise, mais il faut souligner que cette qualité est largement répandue dans le règne animal et végétal. Enfant, hôte de la campagne dans mon midi natal, j’observais en famille les lucioles et autres vers luisants qui fréquentaient nos terrasses après diner et papillonnaient autour de la lampe à pétrole où l’un de mes ancêtres évoquait pour la tablée les jours heureux à jamais perdus. En d’autres occasions, trempant les pieds sur les plages de Mare Nostrum, c’étaient mille éclairs de vie qui surgissaient autour de mes brasses apeurées dans l’eau noire et tiède de ces bains de minuit improvisés. Et la littérature scientifique signale en nombre d’occasions la phosphorescence de plantes et d’animaux qui délivrent des messages nocturnes fluorescents que l’œil humain a souvent du mal à déceler. Est-ce pour se protéger ? Se reconnaître à l’insu de tout autre à moins qu’il ne soit pourvu d’un détecteur UV ? Ou simplement batifoler ? Les animaux qui vivent dans le noir ont su mettre en œuvre toute une panoplie d’adaptations plus déroutantes les unes que les autres. Est-ce pour mieux se cacher ? Pour mieux se montrer ? En débattre entraine sur le terrain mouvant de la logique du verre à demi plein à moins qu’il ne soit à demi vide.

Pour l’heure et concernant nos écureuils volants, en poursuivant leur enquête, les chercheurs ont exploré les collections des nombreux musées d’Amérique du Nord où des dépouilles de ces petits mammifères sont conservées, en particulier celles de trois espèces : Glaucomys oregonensis, G. sabrinus, et G. volans. Ils ont constaté que les trois espèces nocturnes possèdent un pelage fluorescent rosé, alors que les écureuils « ordinaires » diurnes qui vivent dans le même environnement n’ont pas cette qualité.

Dépouille d’un écureuil volant américain en lumière naturelle et en ultraviolet Photo AM Kohler et al. Et l’on s’aperçoit à cette occasion que le spectre des « dialectes » du langage animal – et végétal – est très large. Il y a les émissions sonores sur un très large spectre d’ondes, celles colorées ou lumineuses, les marquages odorants, et bien sûr les gestuelles et les parures. Toutes ces manifestations ont leurs codes, leurs vocabulaires, leurs grammaires et même leurs modes, qui comme on le sait varient avec le temps et les saisons. Nous sommes loin d’en avoir réalisé l’inventaire. Mais courage : ces recherches nous ouvrent des voies riches d’enseignement pour mieux nous apprendre à communiquer et nous comprendre, pourquoi pas les imiter et à l’occasion discuter avec nos partenaires terriens aussi divers qu’inattendus.

1) Allison M Kohler, Erik R Olson, Jonathan G Martin, Paula Spaeth Anich; Ultraviolet fluorescence discovered in New World flying squirrels (Glaucomys), Journal of Mammalogy, , gyy177, https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy177

-

Le Macaque, auxiliaire bienvenu de l’agroforesterie du palmier à huile

L’huile de palme est un additif déclaré indispensable à des milliers de produits alimentaires industriels. Dès lors la culture de l’éléis de guinée s’est répandue dans tous les pays tropicaux, jusqu’à mettre en péril leurs forêts naturelles, et avec elles leurs occupants, mammifères, oiseaux, insectes et autres.

Dans les palmeraies où cet arbre est cultivé, il n’y a pas que les planteurs qui en tirent profit. D’autres habitants des lieux très opportunistes, macaques et rats, viennent se régaler de ses noix juteuses et riches en divers nutriments. Faut-il tous les combattre et tenter de les éliminer de façon brutale en usant de pesticides chimiques tous très toxiques ? Au contraire proposent des écologistes : sacrifions la part des anges à certains de ces prédateurs, en l’occurrence les macaques, pour qu’ils combattent et minimisent un autre ravageur plus destructif qu’ils ne sont, le rat (1).

Plantation d’éléis de Guinée en Malaisie, ses fruits et son huile Dans les dernières décennies, les surfaces de forêt tropicales détruites pour laisser la place à des palmiers à huile ont augmenté de façon exponentielle. On estime qu’aujourd’hui dans le monde 18.7 millions d’hectares sont consacrés à la culture de l’éléis de guinée. La Malaisie occupe la tête dans le classement des pays où sa culture est la plus développée et sa production en huile de palme couvre 30% de la demande mondiale.

Dès lors on peut se douter que l’expansion de cette monoculture n’a pu avoir que des impacts écologiques négatifs : fragmentation des milieux naturels, baisse de la diversité génétique des populations animales et végétales, y compris un impact sur le climat local.

Pour autant, les nouvelles plantations offrent refuge, gite et couvert à de nombreux hôtes que l’on n’attendait pas à y voir prospérer et qui se servent à l’envi dans le verger des hommes : les rats en particulier dévorent à eux seuls plus de 10% des récoltes espérées ! Ce qui correspond en Malaisie à une surface cultivée en palmier de 580 000 hectares, et un coût annuel de près d’un million de dollars.

Le macaque à queue de cochon est un autre prédateur de ces cultures. Mais les dégâts qu’il provoque dans les plantations sont moindres : un groupe de 44 macaques se contentent de dévorer environ 21 tonnes de fruits par an, soit 0.56% de la production locale, ce qui est peu en regard des déprédations causées par le rat, exactement 17 fois moins. Qui plus est le macaque n’est pas « végan » strict, bien au contraire. Il chasse pour s’en repaitre les rats et ce avec un succès certain : des comptages précis permettent de conclure qu’un groupe de macaques d’une quarantaine d’individus consomme 3 135 rats par an !

Couple de macaques à queue de cochon et déjeuner carné d’un mâle Une surveillance de leurs activités diurnes et nocturnes a permis à l’équipe de Anna Horlzner de constater que régulièrement ils visitent les caches où se dissimulent les rongeurs et se montrent très habiles pour les débusquer, usant de différentes stratégies. Et lees statistiques montrent que les zones de palmeraie les plus fréquemment visitées par les macaques sont également celles où les rats sont les moins abondants. Par exemple dans un cas précis où il est constaté qu’un coin de palmeraie reçoit la visite d’un macaque au moins tous les 4 jours entraine une diminution du nombre de rats de 79 % !

Comme on le sait le macaque à queue de cochon est une espèce menacée, comme tant d’autres primates, et dans la dernière décade ses effectifs ont diminué. Or si l’on stoppait son déclin et au contraire favorisait son expansion, il pourrait devenir un auxiliaire précieux des cultures du palmier et réduire de 10 à 3 % les dégâts causés par les rats. Ce qui reviendrait à un gain de productivité équivalent à 406 000 hectares de plantation, soit environ 650 millions de dollar, ce qui n’est pas de la monnaie de singe.

(1) A.Holzner et al . 2019. Macaques can contribute to greener practices in oil palm plantations when used as biological pest control. Current Biology, vol 29 : 1066-1087.

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.