-

Notre mortelle violence est très naturelle

Les Mammifères dans leur ensemble sont des animaux paisibles, qui ne s’entretuent que rarement. C’est ce qui ressort d’une enquête sur les principales causes de mortalité constatées chez plus d‘un millier d’espèces poilues et à sang chaud représentatives de 137 familles réparties dans plus d’une vingtaine d’ordres. A cette échelle, le taux de violence létale avéré est remarquablement bas : 0.30 %, 1 pour 300 décès. Mais ces chiffres rendent compte d’une moyenne, et il y a des exceptions à la règle. Chez des espèces rattachées à des phylums bien identifiés, on trouve des taux beaucoup plus élevés. Ainsi les Primates comptent beaucoup d’espèces que l’on peut qualifier de mortellement agressives. Dans ce tableau, les Humains ne sont pas en reste : le taux de mortalité suite à des agressions est chez nous 6 fois plus élevé que la moyenne observée chez les Mammifères, ce qui signifie que 2 morts sur 100 de notre engeance sont la conséquence de conflits internes (1).

L’enquête minutieuse et très vaste conduite par ces chercheurs met à mal plus d’une idée reçue, et en particulier le mythe du bon sauvage cher à Montaigne, Jean-Jacques Rousseau et d’autres reçoit à cette occasion un démenti cinglant. Pour autant, ceux qui envisageaient tel Hobbes que civilisation et culture ont favorisé l’émergence chez notre espèce d’un taux élevé de violence criminelle doivent nuancer leur propos. Si les Humains s’entretuent avec un enthousiasme certain, cette agressivité mortelle fait partie de leur héritage : ils sont des Primates ordinaires, ni plus ni moins vindicatifs que les autres espèces sauvages auxquels ils sont apparentés.

J’ai eu l’occasion de rendre compte ici même des conflits mortels qui émaillent la vie des chimpanzés de Gombé (https://scilogs.fr/histoires-de-mammiferes/serie-noire-chez-les-chimpanzes/). Et je rappelais à cette occasion que la grande éthologue Jane Goodall peu après son arrivée dans cette forêt, avait été victime d’une agression de Frodo, un mâle dominant, auteur par la suite de plus de 8 crimes au cours de sa vie. A l’époque, elle avait d’une certaine façon exonéré son agresseur, expliquant que s’il s’était mal conduit à son endroit, c’est parce qu’il était à peine pubère. C’était là une « erreur » de jeunesse. Par la suite, elle a découvert que la vie du peuple des chimpanzés de Gombé, y compris celle des « gentils » bonobos, étaient émaillés de nombreux conflits mortels, le plus souvent entre mâles : 152 crimes en 20 ans ont été enregistrés dans cette banlieue de la forêt tropicale très surveillée par leurs frères humains et leurs caméras.

Conflit entre deux bonobos (Pan paniscus) pourtant moins agressifs que Pan troglodytes (extrait de réf. 2). L’étude citée dépasse de loin ce cadre local. Elle fait appel à la compilation et l’analyse critique de milliers de travaux d’éthologie animale et d’anthropologie préhistorique et actuelle qui rendent compte des causes factuelles de mortalité chez différentes populations. Pour les Mammifères, les données concernant 1024 espèces appartenant à 137 familles ont été analysées. Pour ce qui concerne les populations humaines, la compilation embrasse les données factuelles de décès chez 600 groupes ethniques actuels et préhistoriques qui ont fait l’objet d’études sur les principales causes de mortalité qui les affectent.

Il s’avère que à l’échelle des Mammifères, la plupart des espèces sont des animaux paisibles, qui s’entretuent rarement. Mais il y a des exceptions, et certains, en particulier ceux qui vivent en sociétés structurées, ont des vies marquées par de nombreux assassinats. Les champions de ce point de vue sont les suricates du Kalahari. Chez ces petits carnivores, le taux de mortalité « criminelle » atteint un record : 19.4% meurent sous les coups de dent d’un adversaire ou d’un parent, en particulier les jeunes. Il est piquant de noter que cette bestiole a été choisie par les publicitaires comme mascotte d’une très grande compagnie d’assurance nord américaine ! Quelle type de prime accorde-t-elle ?…

Les 9 autres champions dans ce domaine sont les lions de mer de Nouvelle Zélande (15.3%), la marmotte dorée d’Afghanistan (14.5), le lion (13. 3), les mangoustes (13), le loup (12 .3), alors que babouin, chinchilla à longue queue et propithèque ferment la marche avec des scores de 12%.

Les ordres où l’on compte le plus de criminels sont les Carnivores, ce qui n’est guère une surprise, mais surtout les Primates, et certains groupes proches au plan phylogénétique, tels les Rongeurs où marmottes et chinchillas se taillent d’une certaine façon la part du lion.

Pour visualiser sur l’arbre phylogénétique des Mammifères les résultats statistiques de leur étude, les auteurs ont choisi de colorier du jaune au rose et rouge foncé la tendance « criminogène » des 1024 espèces pour lesquelles ils ont des données fiables, le gris étant la couleur sous laquelle apparaissent les plus paisibles, celles qui ne montrent aucune agressivité mortelle.

L’agressivité mortelle chez 1024 espèces de Mammifères sauvages. Sur cet arbre phylogénétique le degré d’agressivité mortelle s’exprime en fonction de son intensité et va du jaune au rouge foncé. La couleur gris indique l’absence d’agressivité. Le triangle rouge situe la position phylétique du groupe humain. (ref 1). D’évidence, les Primates les plus primitifs, tels le tupaïa ou le propithéque, comme les plus évolués, gorilles, chimpanzé et Homo sapiens inclus, sont des animaux meurtriers, par nature doit-on dire,. Depuis la nuit des temps, l’élimination physique de certains males et de jeunes, est un outil de sélection comme un autre qui se perpétue de génération en génération.

Si maintenant on considère la seule espèce Homo sapiens et les aléas de son histoire depuis son apparition il y a une centaine de milliers d’années, le registre des causes de décès fait état de variations : on ne s’est pas s’entretué toujours sur le même rythme et avec la même intensité suivant les époques et les latitudes.

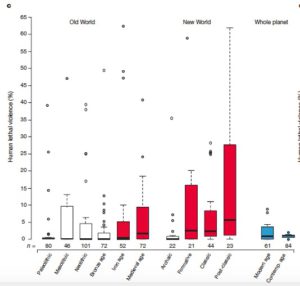

Tableau général de la violence létale constatée chez Homo sapiens depuis le Paléolithique jusqu’à aujourd’hui (réf 1). Mais pour l’heure, les données me paraissent un peu insuffisantes pour tirer des conclusions à une exception près : de nos jours (à l’extrême droite sur le schéma), moins de crimes sont commis dans les sociétés modernes. Justice et police contribuent sans aucun doute à cet abaissement de la criminalité ordinaire. Au plan budgétaire, ces institutions méritent donc qu’on continue à les soutenir et même que l’on augment leurs effectifs et leurs crédits.

(1) S. Gomez et al. 2016? The phylogenetic roots of human lethal violence. Nature, doi:10.1038/nature19758

(2) M. Pagel. 2016. Lethal violence deep in the human lineage. Nature, 19474, doi:10.1038.

-

Mammifères et Dinosaures : la Nuit et le Jour

Dinosaures et Mammifères ont cohabité plus de 160 ma au temps du Secondaire. Les premiers étaient d’évidence les géants d’alors qui arpentaient bois et guérets, alors que les seconds devaient s’en cacher, tant ils étaient minuscules et faibles. Aussi très tôt est née une hypothèse : les Dinosaures eu égard leur statut reptilien et leur grande taille devaient espérer des rayons solaires pour réchauffer leurs organismes, et ils furent donc des diurnes obligés. A l’inverse, les Mammifères, petits animaux à sang chaud, se gardaient le jour des premiers, et faisaient leurs affaires la nuit tombée, et par défiance des premiers étaient des animaux nocturnes.

Ce partage ancestral du temps ouvré a laissé plus que des traces : de nos jours, la majorité des Mammifères actuels (45 à 55%) sont nocturnes, et pour le reste, en particulier les carnivores et herbivores de grande taille, ils sont actifs aussi bien le jour que la nuit, les Primates, diurnes, étant l’exception qui confirme la règle. A l’inverse, la plupart des Oiseaux, descendants directs des grands reptiles du Secondaire, sont diurnes.

C’est dans son ouvrage le plus célèbre que Gordon Lynn Walls (1905-1962) a développé le premier l’idée que les Mammifères dès leurs origines étaient des animaux nocturnes (1). Une équipe de spécialistes du développement qui étudie la formation des cellules photo réceptives de la rétine chez les Vertébrés apporte aujourd’hui des arguments qui confortent son hypothèse (2)

Chez les Mammifères, le tissu rétinien est constitué de deux types de cellules : les cellules en cône qui perçoivent certaines longueurs d’onde de la lumière et permettent de distinguer les couleurs, et les cellules en bâtonnet qui elles sont capables de détecter un seul photon, et donc sont spécialisés pour voir « dans le noir ».

De ce point de vue la souris est très bien équipée puisque 97% des cellules réceptives de sa rétine sont des cellules en bâtonnet. Vraiment la nuit est son royaume, et les chats ne s’en étonnent pas !

Rétine de souris. La majorité des cellules photo réceptives (97%) sont des cellules en bâtonnet (noires). Les cellules en cône sont en vert. Au sommet la strate noire horizontale est l’épithélium pigmenté de la rétine. Photo : Jung Woong Kim Quels mécanismes de développement et quels gènes sont activés ou à l’inverse inhibés pour un tel résultat ?

Dans un premier temps l’équipe de chercheurs auteurs des travaux cités (2) s’est rendue compte qu’un facteur de transcription dénommé NRL incitait les cellules de la rétine en cours de maturation à se transformer en cellules en bâtonnet en inhibant les gènes responsables de la fabrication des cônes. Ils se sont alors demandés si certaines de ces dernières capables de percevoir les faibles longueur d’ondes de la lumière en particulier les UV ne s’étaient pas au cours de l’évolution transformées en cellules en bâtonnet.

Suivant le vieux précepte « le développement est une récapitulation de l’évolution », ils ont prélevé et observé le tissu de la rétine des souris à différents stades de l’embryogenèse.

Ils constatent que deux jours après la naissance d’une souris, des gènes normalement impliqués dans la formation de cellules aptes à percevoir les faibles longueurs d’ondes (les UV en particulier) s‘expriment chez les cellules en bâtonnet en cours de formation.

L’analyse des cellules en bâtonnet des souris révèle que dans les 10 jours qui suivent, le développement des cellules en cône est inhibé par un agent de méthylation.

Par comparaison avec ce que l’on peut observer chez un autre vertébré strictement diurne, le poisson zèbre, ses cellules en bâtonnet n’ont rien à voir à l’origine avec les cellules en cône.

D’évidence, chez les Mammifères, une partie des cellules en cône se transforment en cellules en bâtonnet.

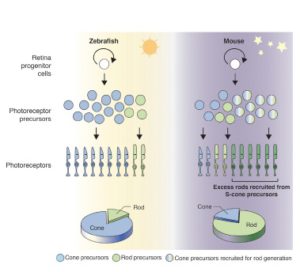

L’étude comparative des séquençages du génome de différents vertébrés est éclairante à ce propos. Les chercheurs ont pu montrer que les gènes régulateurs NRL chez les Mammifères, au fur et à mesure qu’évoluait et se transformait la rétine, ont modifié le champ de leur action, jusqu’à favoriser la formation de cellules en bâtonnet au dépens de cellules programmées pour être des cellules en cône. Le schéma suivant explicite les trajectoires des cellules en cône et en bâtonnet constatées d’une part chez le poisson zèbre diurne, d’autre part chez la souris nocturne.

Formation des cellules en bâtonnet (rod) et en cône (cone) chez le poisson zèbre et la souris. Une protéine particulière induit chez la souris la transformation des cônes (cone) en bâtonnets (rod). Dès lors la proportion de cellules en bâtonnet chez la souris augmente. Concernant l’adaptation à la vie nocturne dans le passé, les paléontologues ont montré que dès le Carbonifère voici 300 ma, certains Synapsides (= Reptiles Mammaliens) possédaient les attributs anatomiques qui leur permettaient de moduler le flux lumineux (3). Ils relèvent chez 24 espèces d’entre eux, de toute taille et aussi bien des herbivores que des carnivores, que leur orbite est équipée d’un anneau sclérotique ossifié. Ils en concluent que ces animaux étaient probablement nocturnes et que cette adaptation a été acquise à plusieurs reprises dans différentes lignées.

C’est chez les Synapsides que s’enracinent les Mammaliformes du Jurassique. Les découvertes récentes ont montré qu’ils étaient d’une grande diversité dans les adaptations alimentaires et les niches écologiques qu’ils avaient occupé (4). Et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont adopté une stratégie de défiance à l’endroit des Dinosaures et sont adaptés à la vie nocturne.

Aujourd’hui est mis en évidence l’un des mécanismes qui leur permit de « vivre dans le noir ». On peut dire qu’il est relativement simple. Il s’avère en effet que chez les Mammifères, la formation des cellules en bâtonnet et en cône est contrôlée par l’action de deux agents de transcription : une leucine qui inhibe dénommée NRL et une hormone thyroïdienne. Chez la souris et la plupart des Mammifères, dans la rétine où prédominent les cônes, il suffit que l’agent NRL soit absent pour que les cellules en cône se transforment en bâtonnet. Dès lors, le bénéficiaire de cette transformation possède une aptitude plus grande à percevoir les faibles intensités de lumière.

Pourtant il ne faut pas généraliser à l’échelle de tous les Mammifères. Il se trouve que les Primates, nos ancêtres, ont un itinéraire évolutif bien différent. Eux ont choisi un autre type de vie : devenus diurnes, ils conservent dans la rétine un grand nombre de cellules en cône, ce qui leur permet de distinguer aisément les couleurs, en particulier l’état de maturité des fruits dont ils sont friands.

Autrement dit, si beaucoup de Mammifères aiment la nuit, quelques uns, dont nous sommes, préfèrent le jour.

(1) G.L Walls 1942. The Vertebrate Eye and its Adaptive Radiation https://archive.org/details/vertebrateeyeits00wall

(2) Kim, Yang, and Oel et al.: « Recruitment of Rod Photoreceptors from Short Wavelength Sensitive Cones during the Evolution of Nocturnal Vision in Mammals » http://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(16)30336-7 , DOI: 10.1016/j.devcel.2016.05.023

(3) K. D. Angielczyk and L. Schmitz, 2014. Nocturnality in synapsids predates the origin of mammals by over 100 million years. Proc. R. Soc. B 22 October 2014 vol. 281 no. 1793.doi: 10.1098/rspb.2014.1642

(4) Zhou, C., Wu, S., Martin, T., Luo, Z. X., 2013. A Jurassic mammaliaform and the earliest mammalian evolutionary adaptations. Nature 500 (7461): 163. doi:10.1038/nature12429.

http://www.dinosauria.org/blog/2015/10/05/au-jurassique-les-mammiferes-seclatent/

-

Le pipi de chat ? Les souris y sont accros !

Les jeunes souris qui tôt reniflent les marquages d’urine des chats de leur voisinage, devenues adultes seront des proies plus faciles pour ces prédateurs. Leur méfiance naturelle vis à vis du chat de la maison est inhibée par cette précoce impression qu’elles ont mémorisée, ce qui les rend plus vulnérables (1).

Le duel que se livrent chats et souris dans nos maisons est une vieille histoire. Fabulistes anciens et nouveaux nous en régalent depuis la nuit des temps. Les cartoonistes d’Hollywood ont suivi cette veine et l’ont transformé en une montagne de dollars en même temps qu’ils ravissaient petits et grands. Pourtant, ce qui apparaît sur les écrans comme un jeu ne l’est pas vraiment. En bout de course, il y a une victime et un repas.

Souris et chats : Mosaïques romaines et cartoon hollywoodien Cette poursuite du chat et de la souris date de plusieurs millénaires, lorsque l’un et l’autre se sont invités dans nos demeures. Depuis lors, les poètes en premier, puis les éthologistes plus récemment pour ne citer que les plus prolixes sur le sujet, tous essaient de comprendre les ressorts de ces poursuites et cavalcades qui souvent nous réveillent. Car c’est en général la nuit que ces drames se nouent. Aussi, on se doutait depuis longtemps que dans les techniques d’évitement des uns et de capture des autres, les fumet et odorat des deux protagonistes étaient les organes des sens les plus sollicités pour soit éviter l’adversaire, ou au contraire le capturer.

Tout propriétaire de chat sait que son hôte favori, pour discret qu’il soit, a pour coutume de marquer son territoire de jets d’urine projetés ici et là. Ce comportement, que bien des maitresses de maison réprouvent, a aussi attiré l’attention des chercheurs, et même aiguisé leur sagacité. Ils ont donc étudié de près la composition de ces gouttelettes d’urine. Dans un premier temps il a pu être mis en évidence que l’odeur très spécifique du liquide en question était due à la présence d’une molécule, la L-Felinine, que l’on peut qualifier de phéromone du chat.

Ils constatent aussi qu’elle a une double influence sur le comportement des souris :

- Chez les souris femelles adultes, elle peut stopper une grossesse et réduire le nombre des portées.

- Pour les souriceaux de moins de quelques semaines qui respirent ces effluves et sont allaités par une mère qui vit dans cet atmosphère, il s’avère que plus tard ils se montreront moins méfiants vis à vis du chat de la maison, et seront plus faciles à capturer.

Pour autant l’avenir de ces jeunes souris qui tôt fréquentent le greffier du foyer est-il aussi sombre ? Pas sûr. Et c’est Jean de La Fontaine qui nous rassure sur leur sort en nous rappelant que tout souriceau a une maman qui saura le guider et le conseiller :

https://www.youtube.com/watch?v=0grm_VUNns4

(1) Vera V. Voznessenskaya et al. 2016. Responses to Domestic Cat Chemical Signals in the House Mouse Are Modulated by Early Olfactory Experience. In Chemical Signals in Vertebrates, 13, pp 401-411.

-

Monkey pebble culture

Il est des singes capucins barbus qui ont la vie rude. Ils habitent une région semi aride du Nord du Brésil où les ressources alimentaires sont rares. Outre de sèches graminées, quelques essences produisent des fruits à la coque très dure. C’est le cas de l’anacardier, l’arbre à cajou. C’est bien sûr la forme sauvage que l’on y rencontre. Les coques de ses noix sont épaisses, très résistantes et contiennent une huile plus qu’indigeste, toxique. Aussi pour déguster la délicieuse amande qu’elles renferment une seule solution : la briser avec un outil. C’est l’exploit quotidien et sans cesse renouvelé qui permet aux capucins barbus du coin de survivre sans faire la quête.

Un capucin s’est saisi d’un outil de pierre pour fendre la coque d’une noix de cajou dans la Sierra de Capivera, Nord Est du Brésil (Michael Haslam / Primate Archaeology project). Une équipe de Primatologues d’Oxford et de Sao Paulo a découvert dans la Sierra de Capivera, région désolée du Nord Est brésilien, des douzaines d’outils de percussion, marteaux et enclumes. Après enquête, il s’avère que les artisans de cette industrie lithique sont des singes capucins barbus qui ont colonisé les lieux voici au moins un demi million d’années (1). De leur point de vue cette découverte est à mettre sur le même plan que les industries lithiques africaines de type « pebble culture » attribuées aux hominidés les plus anciens (3 ma) et aussi à d’autres primates supérieurs tels les chimpanzés et bonobos.

Il faut rappeler que les premières découvertes de « choppers », ces galets aménagés taillés pour fracturer et briser des os à moelle ou des coques de fruits, ont été interprétés dans un premier temps comme une innovation que seul le génie humain pouvait produire. Et en 1964, Leakey, Tobias et Napier en attribuèrent la facture à leur Homo habilis daté de 2.5 ma découvert en Tanzanie et au Kenya.

Puis la découverte que des chimpanzés étaient fort capables du même exploit technologique avec les mêmes fins contribua à relativiser cette innovation.

Il n’empêche qu’à ce jour, seuls les Primates africains étaient reconnus capables de confectionner de tels outils en pierre, galets aménagés ou éclats.

Appliquant les méthodes archéologiques classiques à l’étude d’un site du Nouveau Monde, Michael Haslam et ses collègues de l’Université de Sao Paulo apportent la preuve que le singe capucin du Brésil fabrique des outils de pierre pour casser les noix de cajou, et ils démontrent qu’il emploie cette technique depuis au moins plus de 600 ou 700 ans. Ainsi les outils des capucins sont les plus anciens fabriqués hors d’Afrique par des Primates qui ne sont pas des hominoïdes ou des pongidés. Ces auteurs suggèrent même que lors du peuplement humain de l’Amérique du Sud qui fut envahie voici 10 à 20 000 ans, il n’est pas impossible que les chasseurs cueilleurs d’alors, gourmands de noix de cajou, aient copié et emprunté cette technique aux capucins !

- Michael Haslam et al. 2016. Pre-Columbian monkey tools. Current Biology, 26, Issue 13, pR521–R522, 11.

- http://www.bing.com/videos/search?q=monkey+tool+oxford&&view=detail&mid=FBFB51F2F6364F1827FDFBFB51F2F6364F1827FD&FORM=VRDGAR

-

Trop de cerfs à New York

Staten Island est l’un des faubourgs de New York séparé du New Jersey voisin par un détroit d’une quinzaine de km de large. Moins de 500 000 résidents vivent sur ces 150 km2 par ailleurs très agrestes et boisés. Et on ne peut douter que ces banlieusards friqués soient presque tous des amoureux de la nature : ils ont le privilège de vivre à la campagne, dans une zone très aérée, à deux pas de la plus prestigieuse et cosmopolite métropole au monde, ses facilités et ses plaisirs, où se pressent et même s’entassent 8 millions de leurs concitoyens moins gâtés par le sort.

Staten Island est en bas à gauche. La végétation y est très dense à dense, l’urbanisation faible. Plus au Nord, sur l’ile de Manhattan, on peut distinguer le rectangle verdoyant de Central Park. (Photo Nasa) Pourtant depuis quelques années, des nouveaux venus leur donnent des boutons : plus d’un millier de cerfs y ont trouvé asile, et sans prédateur s’y multiplient. Devenus très familiers au fil des années, presque arrogants, n’hésitant pas à piétiner les plates bandes d’un peu tout le monde, ils chapardent jardins d’agréments publics et privés, se promènent un peu partout à tout heure du jour et de la nuit, se souciant peu des embouteillages et carambolages qu’ils ne manquent pas de provoquer.

Les cerfs et biches de Staten Island dans leur milieu naturel Leur histoire a débuté quand quelques cerfs et biches du New Jersey ont nagé et franchi le détroit pour faire souche dans l’île voici une vingtaine d’années. D’abord discrets, ils se sont égayés dans les forêts et guérets, et bien sûr s’y sont multipliés. Leurs voisins bipèdes des pavillons et villas les ont dans un premier temps fort bien accueillis. Des associations se sont formées pour les protéger, les observer, éventuellement leur porter secours quand des automobilistes imprudents leur coupaient la route et les blessaient. Un fond de secours a même été créé pour leur venir en aide.

Mais leur démographie quasi galopante font qu’ils causent aujourd’hui bien des soucis. Ils étaient quelques dizaines il y a 20 ans, un comptage aérien effectué en 2014 en a dénombré 763, et aujourd’hui ce sont plus d’un millier de cerfs, biches et leurs faons qui s’ébattent et se multiplient dans Staten Island où ils sont devenus moins sympathiques aux yeux de la population. Au point que les autorités locales envisagent des mesures drastiques pour limiter et même réduire le nombre de cervidés de l’ile. Et après avoir étudié la question, elles envisagent d’établir un programme sur plusieurs années visant à stériliser les mâles, et seulement les mâles.

Dans d’autres pays, en particulier le notre, d’autres solutions auraient été privilégiées. La première, et la plus évidente, serait de demander à quelques Nemrod d’éclaircir régulièrement les rangs des indésirables, et de se régaler de leurs cuissots. Une deuxième serait d’inciter les biches à prendre des pilules contraceptives. C’est ainsi qu’aujourd’hui sont contrôlées les naissances de nos chiens et chats. Et pour les cervidés dont la période de rut est annuelle, la distribution des contraceptifs pourrait s’effectuer en suivant son rythme.

Mais nous sommes à New York et :

- la chasse est interdite dans tous les faubourgs de l’agglomération newyorkaise à moins de dérogations coûteuses pour organiser les battues.

- les activistes qui défendent les droits des animaux sont très… actifs, et probablement anti pilule, et les autorités hésitent à les affronter.

Alors, du moins dans dans un premier temps, les commanditaires du programme de contrôle des naissances des faons de Staten Island proposent de poser des colliers munis d’un signal GPS sur le col des grands cerfs afin d’identifier les plus actifs lors du rut. C’est ceux-là qui seront stérilisés en premier. L’opération s’étalera sur 3 ans. Pour la première année, ce sont pas moins de 2 millions de dollars qu’ils sont prêts à débourser, c’est le cas de le dire. Ce qui a provoqué sarcasmes et moqueries des universitaires spécialistes en écologie qui avaient été consultés dans un premier temps, avaient avancé des propositions plus pragmatiques, moins onéreuses et surtout moins invalidantes : les techniques de contrôle des naissances chez les Mammifères sont aujourd’hui parfaitement maitrisées et d’un cout modique. Aussi, on ne peut que partager leur dépit.

En attendant les résultats d’une expérience qui a toute chance de virer au fiasco, pour conclure en chanson tout en restant à la campagne, je propose ce petit air de Country :

https://www.youtube.com/watch?v=Dip54axBnIs

-

Histoires de dingos

Le dingo, chien sauvage d’Australie, est le plus grand prédateur de la faune de mammifères de ce continent immense. Ce statut lui vaut d’être étroitement surveillé : considéré à juste titre comme un migrant de fraiche date, il est arrivé sur l’ile continent voici 10 000 ans, on s’interroge de façon récurrente sur son rôle : est-il utile ou nuisible ? Certains affirment qu’il est un bon régulateur des espèces invasives, par exemple le chat, le renard, le lapin et tant d’autres. A l’inverse il en est qui prétendent qu’il met en péril la faune endémique de Marsupiaux du pays en s’attaquant aux plus fragiles, entre autres les koalas et les petits kangourous.

Si les débats sont passionnés, c’est parce que l’animal est très populaire, et depuis longtemps. Ce grand chien de près de 20 kg, fin de gueule et à longue pattes, toujours en mouvement, dégingandé et fantasque, a d’emblée été bien accueilli par les population aborigènes qui l’avaient précédé de quelques dizaines de milliers d’années. C’est eux qui l’ont nommé dingo. Le mot apparaîtra dans les dictionnaires anglo-saxons en même temps qu’est colonisé le continent par les européens, peu après la première visite de Cook en 1770. En France, il est adopté par Jules Verne : les enfants du Capitaine Grant (1868) sont réveillés par « les hurlements lamentables des « dingos », qui sont les chacals de l’Australie ». Il faudra attendre la fin de la Grande Guerre pour que dingo fasse partie aussi de notre argot hospitalier où il qualifie un fou léger. Il est probable que le contingent australien engagé dans le conflit l’a amené dans ses bagages.

Les dingos d’Australie sont probablement issus de chiens semi domestiques venus d’Asie du Sud Est dont ils sont proches par la morphologie et la silhouette. On a la certitude par divers témoignages archéologiques que d’emblée ils furent bien accueillis par les populations humaines qui les avaient précédés. On trouve leurs traces prés des campements, et ces restes osseux, souvent de chiots, n’ont pas été cuisinés. Ils sont représentés dans l’art pariétal de plusieurs grottes. Surtout on a trouvé des sépultures anciennes de dingos qui suggèrent qu’ils étaient sinon l’objet d’un culte, au moins respectés (1). Et les ethnologues qui déchiffrent les mythes et traditions des aborigènes, constatent que les dingos y occupent une place de choix : les légendes leur attribuent le pouvoir d’éloigner les esprits mauvais.

A gauche, un dingo représenté dans une grotte situé à 200 km au Sud Est de Darwin. A droite une autre représentation qui suggère que le dingo avait un statut d’animal domestique (d’après réf. 1) Avant d’aller plus loin il est utile de faire un rappel sur l’histoire récente du peuplement mammalien d’Australie.

Par comparaison avec celles des autres régions du globe, la faune de Mammifères d’Australie est celle qui a connu le plus de remaniements et de déboires dans la période récente. Il y a seulement une centaine de milliers d’années, les seuls hôtes de ce continent isolé des autres depuis plus de 50 ma étaient les Monotrèmes, une dizaine d’espèces, et surtout des Marsupiaux. Ces derniers étaient très diversifiés, de toute taille et on en comptait plusieurs centaines d’espèces, la plupart herbivores ou omnivores, mais aussi des insectivores et carnivores, en particulier la thylacine, loup marsupial dont je reparlerai, et qui fit longtemps le plus grand prédateur.

A la fin du Pléistocène, les ultimes fluctuations climatiques conjuguées à l’arrivée des premières populations humaines (50 000 ans) sont les causes d’une vague d’extinction qui a effacé des registres plus de 40 espèces de Marsupiaux, en particulier celles de plus grande taille.

Lui a succédé un autre événement d’importance, qui lui est directement lié à l’arrivée des premiers européens, avec l’introduction de tout un contingent de Placentaires : dans leurs bagages, les colons ont amené toute une ménagerie d’animaux domestiques et sauvages, au total 25 espèces nouvelles pour le continent, qui ont rapidement proliféré et concurrencé jusqu’à les repousser les espèces autochtones (2).

C’est entre ces deux épisodes, qui sont chacun de véritables séismes pour les écosystèmes des antipodes, que se situe l’arrivée du dingo. On suppose qu’il a profité d’un épisode de régression marine, à moins qu’il n’ait emprunté un radeau, ou peut-être fut-t-il passager invité d’une embarcation de migrants tardifs. Et il va acquérir sur son nouveau territoire le statut envié de super prédateur, peu après avoir y posé la patte, car il est au sommet de la chaine alimentaire.

Et depuis, il en est qui l’accusent des pires méfaits, alors que d’autres reconnaissent son utilité en tant que régulateurs de certaines populations de placentaires récemment introduites, en particulier les lapins, et surtout chiens et chats redevenus semi sauvages qui pillent les faunes d’oiseaux et de mammifères endémiques. La vidéo qui suit expose les deux points de vue : https://www.youtube.com/watch?v=wn2-Eri1oPY

Eu égard les conditions rocambolesques de son introduction, son goût du nomadisme, son allure dégingandée, et aussi il faut bien le dire son habileté à débusquer des proies et à s’en repaître, il est logique qu’on le soupçonne des pires méfaits. Il est le bouc émissaire parfait, le gitan venu d’ailleurs toujours en vadrouille que l’on peut accuser de tous les maux. A ce propos, il est possible qu’il ait accéléré voire contribué à la disparition de la thylacine. Le loup marsupial a disparu du continent voici 2000 ans. Pourtant c’était un animal nocturne, donc il n’était pas directement en compétition avec les dingos qui sont diurnes. Il est possible que de fait la raréfaction des proies suite aux extinctions de la fin du Pléistocène, puis l’arrivées de populations humaines aidées dans leurs chasses par leurs chiens soient les causes principales qui ont précipité la disparition de la thylacine, longtemps le principal prédateur des Antipodes. De fait, le dingo n’a fait que la remplacer dans cet emploi à haut risque qu’il assume très bien.

Ses principaux détracteurs sont les éleveurs de mouton. Dans la vidéo précédente il est rappelé que ce sont eux qui ont fait dresser à la fin du 19ème siècle une barrière en grillage de plusieurs centaines de kilomètres qui théoriquement protège la Galles du Sud de l’intrusion des dingos. (Une autre barrière celle la pour les lapins a été dressée dans l’Ouest de l’Australie : https://www.youtube.com/watch?v=pgPhn4tYxJQ )

Cela ne suffit pas à les satisfaire. Aussi les autorités en charge de la gestion des espaces naturels multiplient les études pour mieux cerner et comprendre comment bien gérer les populations dece grand chien sauvage.

Le dingo se sait, si ce n’est pourchassé, du moins surveillé, et comme il est facétieux, il prend soin de laisser trace de son passage sans pour autant fixer de rendez-vous.

Fèces de dingo en bord de piste (extrait de la vidéo signalée plus haut) Ce marquage de territoire est une aubaine pour les chercheurs qui s’interrogent sur la part qu’occupent dans son régime alimentaire les différentes espèces qu’il a à disposition. Mange-t-il autant de moutons que les éleveurs le prétendent ? Les koalas sont-ils souvent inscrits à son menu ?

Deux études récentes apportent des réponses sur le sujet, l’une sur les dingos qui vivent en périphérie des villes (3), l’autre sur ceux qui occupent l’ile Frazer, très prisée des touristes (4).

Que mangent les dingos qui vivent à la périphérie des agglomérations ? Sous-entendu, sont-ils ou non dangereux ? (En plus d’une occasion on les a accusés de s’attaquer aux jeunes enfants). La conclusion est claire : la même chose que ceux qui vivent loin des villes ! C’est-à-dire des petits marsupiaux (wallabies et bandiccoots), des koalas, des rats et des oiseaux (les dingos sont de bons dénicheurs), mais peu de moutons !

Ce que montre bien cette étude est que d’évidence le dingo est une menace pour les koalas. De façon statistique, on peut conclure qu’un dingo dévore en moyenne un koala tous les 100 jours, soit 3 ou 4 par an. Etant donné le faible rythme de reproduction du koala, les petites populations sont menacées par ce prédateur.

Par ailleurs, il faut noter que dans les régions péri urbaines, les dingos ne sont pas attirés par les déchets et poubelles. Mais on sait que les dingos apprécient les croquettes des chiens domestiques, et divers témoignages rapportent que la nuit venue, certains font la tournée des popotes de leurs cousins domestiques.

Pour ce qui est des dingos de l’ile Frazer, d’emblée je me dois de rassurer : ils se portent bien. Si l’on a pu craindre que certains des résidents de cette villégiature recherchée étaient en péril, après un cycle d’études débutées en 2000 et qui vient de se conclure, les responsables de ce parc naturel prisé des touristes ont constaté que la population de dingos était prospère : le poids moyen des animaux de l’ile est même supérieur à celui relevé chez ceux du continent.

Située à 200 km de Brisbane, sur la côte Ouest du Queensland, l’ile Fraser est la plus grande ile de sable au monde avec une superficie de 1840 km2 qui s’étire sur 123 km. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, sa faune et sa flore originales sont l’objet de toute l’attention des écologistes. On peut y rencontrer 230 espèces d’oiseaux, et 24 de mammifères, et quantité de touristes embarqués sur leurs 4X4 sillonnent plages et dunes en toutes saisons. Si la population de dingos qui vit dans l’île est l’objet d’une attention particulière c’est parce que les spécialistes considèrent qu’elle est un témoin de l’histoire biogéographique du continent australien qu’il faut absolument préserver et protéger parce que l’on est quasiment sûr qu’ils n’ont pas eu l’occasion de se croiser dans la période récente avec des chiens domestiques.

Dingo sur une plage de l’île Frazer (Photo Dept. Environment Heritage Protection, Queensland) Le but de ces études est bien sûr de mieux connaître les mœurs du dingo pour mieux le protéger, mais aussi prévenir les touristes : cohabiter avec un prédateur exige vigilance et prudence. Par ailleurs si l’on a pu constater que les dingos de Frazer sont de bons nettoyeurs des plages qu’ils débarrassent des mammifères marins échoués et tout autres cadavres, leur régime alimentaire est essentiellement le même que sur le continent, et ici aussi les koalas, les rats et nids d’oiseaux font partie de leur régime alimentaire, sans oublier les restes de pique nique abandonnés par les touristes.

Pour l’heure s’il s’avère que le temps n’est pas encore venu d’envisager une régulation des populations de dingos, il importe de surveiller et quantifier précisément et de façon régulière leur impact sur les faunes de Marsupiaux. Mais il ne faut pas perdre de vue que les éléments les plus perturbateurs des écosystèmes terrestres d’Australie, et de loin, sont les grands herbivores redevenus sauvages : chameaux, chevaux, ânes, chèvres, buffles d’eau, sangliers, et chiens et chats redevenus sauvages sont des prédateurs au moins aussi actifs que les dingos.

(1) R.G. Gunn, R.L. Whear and L.C. Douglas. 2010. A dingo burial from the Arnhem land Plateau. Australian Archaelogy. 71 :11-16.

(2) Mammifères placentaires introduits en Australie depuis 1770. Les espèces domestiques redevenues sauvages sont soulignées. Rats, souris, deux écureuils, lapin, lièvre, renard, chien, chat, âne, cheval, buffle d’eau, bœuf de java, chèvre, mouton, chameau, sanglier, six espèces de cervidés.

(3) Allen, B. L. et al. Diet of dingoes and other wild dogs in peri-urban areas of northeastern

Australia. Sci. Rep. 6, 23028; doi: 10.1038/srep23028 (2016).

(4) Rapport anonyme. 2013. Fraser Island dingos. Conservation and risk. Managment. strategy. Ecosystem Services, Department of Environment and Heritage Protection

© State of Queensland, 2013

-

Le temps des cerises, de l’ours et de la martre

Le réchauffement climatique a des conséquences sur la floraison et la fructification de nombreuses espèces, en particulier les cerisiers sauvages de Corée et du Japon. Heureusement l’ours à collier du Tibet et la martre du Japon veillent au grain, et horticulteurs avisés prennent soin d’ensemencer à leur façon toujours plus haut ces fruitiers qui les régalent mis en péril dans les plaines par la hausse des température. Ils font leur possible pour que ces essences trouvent en altitude des conditions de fraicheur plus favorables (1).

C’est en Corée et au Japon qu’il faut nous transporter. Les cerisiers sauvages y sont la fierté er la gourmandise qui régalent au printemps les yeux puis les estomacs de toute une foule d’animaux qui se gavent de cette production saisonnière. Le temps des cerises y est court, comme chez nous. Au Japon la floraison éclate fin mars en plaine et s’achève dans les montagnes fin avril. Deux mois après, fin mai en basse altitude et en juillet sur les hauteurs, les fruits seront à point.

Le réchauffement climatique ces dernières années a presque fait disparaître de la côte les cerisiers sauvages : on ne trouve plus de jeunes plants. Heureusement des mammifères gourmands de cerises sont des auxiliaires qui vont aider à la dispersion vers les hauteurs de ces arbres fruitiers, l’ours à collier en Corée et la martre au Japon. Ces mammifères suivent au fil de la saison la production de cerises dont ils se régalent. La fructification débutait autrefois au printemps sur le littoral des deux pays et les derniers fruits étaient cueillis en montagne au milieu de l’été. De nos jours, les cerisiers dans les plaines ont quasiment disparu car ils ne supportent pas la hausse récente des températures. A partir du piedmont, la température fraichit de 0°65 par 100 mètres d’altitude. Aussi en moyenne altitude on trouve encore des arbres qui donnent des fruits mais plus de jeunes plants. En altitude, arbres adultes et jeunes plants prospèrent.

Par leurs déjections qui contiennent les noyaux de cerises qu’ils dégustent, au fur et à mesure de la saison de fructification, l’ours à collier en Corée (2) et la martre au Japon ensemencent en jeunes cerisiers de plus en plus haut dans les montagnes, au fur et à mesure que les fruits mûrissent : ils posent leurs fèces garnies de noyaux de plus en plus haut, en suivant la production fruitière des cerisiers sauvages. Ainsi favorisent-ils à leur façon la dispersion de Prunus verecunda

Le jardinier, ses déjections et sa production. Les fleurs sont celles de Prunus verecunda , les fruits ceux d’un cerisier cultivé au Japon. Les photos du bas sont de Brij Kishor Gupta et Heather Angel, Arkive.org.

L’ours suit la fructification du cerisier du printemps à l’été et les noyaux que contiennent ses fèces sont ensemencés de plus en plus haut au fur et à mesure de ses récoltes et repas (1) Shoji Naoe et al. 2016. Mountain-climbing bears protect cherry species from global warming through vertical seed dispersal. Current Biology 26, R307–R318, April 25, 2016

(2) http://www.arkive.org/asiatic-black-bear/ursus-thibetanus/

-

La fragmentation urbaine facteur d’évolution chez les souris de New York

Les souris newyorkaises au pied blanc se portent bien, mais éprouvent des difficultés pour se rencontrer : le maillage urbain fragmente leurs populations et il y a diminution de la diversité génomique. Les événements climatiques récents conjugués à l’urbanisation ont provoqué la séparation des populations de Long Island de celles de Downtown. D’autres petites populations sont aujourd’hui isolées les unes des autres (1). Quelles conséquences pour l’avenir de l’espèce ?

Les maisons du monde entier accueillent toutes une souris grise très célèbre d’origine asiatique, Mus musculus. Née en Asie elle a colonisé tous les continents et toutes les iles dans la période récente grâce à son aptitude à emprunter les moyens de transport les plus divers que nous mettons à sa disposition : bagages, chariots, bateaux, camions, avions et peut-être fusées.

Outre cette petite souris grise, les Nord Américains ont la chance d’accueillir dans les jardins tout près de leurs home ou dans les bosquets et autres espaces verts une autre souris, celle la née sur leur continent, la souris à pied blanc, Peromyscus leucopus. Elle est aussi gourmande et prolifique que sa consoeur d’origine asiatique et constitue un réservoir de virus tout aussi conséquent. Deux raisons pour que les généticiens et écologistes s’interrogent sur ses exploits démographiques facteurs de différentes nuisances.

Ainsi ont-ils été amenés à étudier de près les souris à pied blanc qui vivent dans l’agglomération newyorkaise, et elles sont nombreuses, sans doute plus que les hôtes bipèdes des lieux à habiter les parcs et jardins de la « Grosse Pomme ».

La région de New York a connu une histoire récente tourmentée qui a vu ce territoire successivement soumis à des aléas climatiques en même temps qu’une urbanisation rapide redessinait l’espace à partir des années 1700. Le résultat est un patchwork sans cesse redécoupé, avec de vastes zones bétonnées et couvertes d’immeubles, d’autres devenues des friches industrielles, des parc cet jardins sous contrôle des horticulteurs, alors que de vastes espaces sont des terres agricoles, et d’autres sont préservés de toute influence anthropique et forment des ilots de verdure où la Nature peut s’exprimer sans entrave.

Des barrières naturelles plus ou moins fluctuantes se sont dressées délimitant des isolats. Ainsi l’Hudson et les East Rivers isolent- ils le Bronx de Manhattan et Long Island.

L’insularité de Long Island est assez récente et n’a débuté qu’avec la fonte du glacier du Wisconsin voici 21 000 ans. A compter de cette date, les souris à pied blanc ont recolonisé cet espace libéré des glaces et leurs populations par panmixie étaient dans un premier temps génétiquement identiques à celles qui peuplaient le continent, jusqu’à ce que l’élévation du niveau de la mer il y a 12 000 ans n’isole la presqu’île.

Par la suite, à partir de l’installation des colons venus d’Europe qui bâtissent une ville, des espaces verts sont ménagés en même temps que d’autres zones sont urbanisés à outrance ou deviennent des terres agricoles.

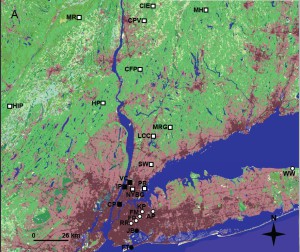

La région de New York et les sites où l’ADN de souris à pied blanc a été échantillonné. Les couleurs son celles utilisées dans le National Land Cover Database . Rouge foncé = région fortement urbanisée, rouge clair = moins urbanisé ; Vert = forêt ; jaune = pelouse. A partir du milieu du 19ème siècle dans New York même deux « poumons verts » sont préservés, Prospect et Central Park. Les faunes de souris qui les peuplent sont depuis en situation d’insularité.

Car il se trouve que le dynamisme migratoire de la souris au pied blanc est limité : la longévité d’un individu n’excède pas l’année, et ses capacités de dispersion de dépasse pas un périmètre de 100 mètres. Son régime alimentaire est fait de fruits, noisettes, arthropodes, feuilles et autres végétaux, et donc l’environnement urbain lui est peu favorable. Aussi les souris y circulent difficilement s’il n’existe pas des couloirs « végétalisés ». Autrement dit il n’y a plus panmixie pour ces populations.

Le terme savant de panmixie est employé en génétique lorsque l’on constate que les individus d’une espèce ont une répartition homogène dans leur territoire. Ainsi mélangés, les descendants sont tirés au sort et dès lors le pool génétique est homogène. Lorsque la population est fragmentée, se produisent des dérives génétiques ainsi que des goulots d’étranglements qui les amplifient. La première conséquence est que la diversité génétique diminue, et donc la capacité des populations à s’adapter à de nouvelles contraintes de l’environnement. Certains allèles vont être éliminés qui auraient pu par sélection naturelle permettre à l’espèce de s’adapter, et les effets de la consanguinité se font sentir. Une plus grande sélection s’instaure qui peut mener à l’extinction. Mais cela est la vision pessimiste. Si il y a de nombreux isolats, il peut aussi se produire que l’augmentation de certains allèles récessifs ait pour conséquence que l’espèce soit mieux adaptée à un nouvel environnement. En théorie les porteurs d’allèles délétères auront moins de descendants, et ceux porteurs d’allèles utiles en auront plus. Dans ces conditions, la réduction de la diversité génomique peut s’avérer à long terme favorable à une augmentation de la biodiversité intrinsèque à l’espèce, et il n’est pas impossible même que cela donne lieu au surgissement de nouvelles lignées.

En tous les cas, il s’avère qu’il est démontré avec cet exemple que l’urbanisation a une forte influence sur la diversité génomique des populations animales. Et la rançon de ce nouvel équilibre peut prendre tel Janus deux visages, l’un qui pleure, l’autre qui rit. Les pessimistes envisageront qu’à terme l’espèce risque de disparaître alors que les optimistes soutiendront que les tracas qu’elle connaît, parce que se multiplient de nouvelles souches, vont lui permettre de s’adapter à de nouveaux milieux. Comme c’est une souris américaine et non une française qui connaît ces tourments, tous les espoirs sont permis.

(1) J. Munshi-South, C. P. Zolniki, S. E. Harris. 2016. Population genomics of the Anthropocene: urbanization is negatively associated with genome-wide variation in white-footed mouse populations. Evolutionary Applications. doi:10.1111/eva.12357

-

Le Panda a un intestin paresseux

Déclaré en voie d’extinction voici plusieurs années, le panda résiste. Pourtant, plus on l’étudie plus on s’étonne qu’il ait pu survivre si longtemps eu égard le nombre d’handicaps qu’il cumule. Son gout exclusif pour certains bambous n’est pas le moindre. Et l’on vient de s’apercevoir que cet herbivore délicat a un intestin et une flore intestinale de carnivore ! Pas étonnant que son système digestif soit si peu efficace (1, 2).

C’est dans une tenue de garçon de café guère adaptée aux vertes forêts du sud de la Chine qu’il fréquente que déambule Ailuropoda melanensis. Il est plus connu du public et des médias sous son nom de scène : panda. L’animal est entré dans le bestiaire des occidentaux par la petite porte quand, en 1869, le Père André David reçut d’un chasseur sa dépouille. Ses ennuis commençaient. Jusque là sa discrétion et sa rareté l’avaient mis à l’abri des convoitises des Nemrod et des naturalistes. Le première chasseur qui le mit en joue est célèbre : Theodore Roosevelt. Et à partir de là de rare, il devint plus rare, puis rarissime. C’est son joli costume qui peut-être l’a sauvé : le World Wild Fund lorsqu’il lança son magazine en 1980 le choisit pour porte drapeau et symbole de la défense de la nature. Voyant le succès que cette jolie bête obtenait auprès des occidentaux, à leur tour les autorités de Chine, son pays natal, apportèrent tous leurs soins aux populations sauvages de panda. Leurs résidences furent déclarées parc naturel, et un cordon sanitaire fut établi pour les mettre à l’abri des paparazzi animaliers et surtout des chasseurs. Ces efforts ont été payants et la population de panda estimé à un millier d’individus en 1980 a presque doublé depuis.

Et puis, le panda est entré en politique et le gouvernement de la Chine lui a proposé un poste d’ambassadeur. C’est ainsi qu’à chaque rencontre internationale importante il a fait parti de la délégation chinoise, qui parfois l’a offert en cadeau. De nos jours environ 400 pandas résident dans des zoos du monde entier où ils sont une attraction lucrative. Mais attention, beaucoup n’y sont pas en résidence définitive : ils sont loués pour 10 ans moyennant un gros paquet de dollars, pas de yuans

Deux pandas diplomates. L’un reçoit une délégation à son domicile, l’autre s’apprête à rejoindre un poste à l’étranger Malgré tous ces efforts bien réels pour la sauvegarder, l’espèce reste menacée, et ce pour une bonne raison. : qu’ils soient libres ou prisonniers, les pandas font des petits au compte goutte. La saison des amours est très courte, la maturité sexuelle tardive, 4 à 5 ans pour une durée de vie d’une quinzaine d’années, et le temps de gestation est de l’ordre de 4 à 5 mois. En outre ce ne sont que 1 ou 2 jeunes qui voient le jour, et en général un seul survit. Aussi alors que les pandas captifs assurent des revenus confortables à leurs propriétaires, ils ne manquent pas d’aide à la conjugaison : dans plusieurs zoos on a eu recours à l’insémination artificielle, sans succès éclatant par rapport aux taux de reproduction observés en milieu naturel.

Comment expliquer cette sorte de faillite démographique chronique qui met en danger la survie de l’espèce Ailuropoda melanensis ?

L’explication tient en un mot : les pandas sont différents.

Pour mieux les connaître faisons un petit tour en leur compagnie dans les montagnes du Sichuan. J’ai choisi ces deux vidéos parmi beaucoup d’autres parce qu’elles montrent combien sont à la fois paisibles et maladroits les pandas. A terre, l’animal est pataud. http://www.arkive.org/giant-panda/ailuropoda-melanoleuca/video-00.html

Et quand il s’avise d’escalader un arbre, il n’est guère à son aise et court un risque.

http://www.arkive.org/giant-panda/ailuropoda-melanoleuca/video-17.html

Les naturalistes n’ont pas manqué de se poster pour observer leurs habitudes et mœurs quotidiennes au plus près ou du moins de disposer un réseau de caméras de surveillance serré. Ils se sont rapidement aperçus que les panda passaient beaucoup de temps à pâturer, près de 14 heures par jour au cours desquelles ils se nourrissent presque exclusivement de bambous. De temps en temps quelques insectes ou un petit rongeur sont grignotés, mais c’est rare.

Dans la classification, les pandas sont rangés parmi les Carnivores et appartiennent à la famille des Ursidés. Les autres membres de cette famille ont un tout autre régime alimentaire que lui. En Alaska et au Canada, les ours se régalent de saumons au moment de la migrations de ce délicieux poisson. Dans les Pyrénées et ailleurs les moutons sont un de leur menu préféré, et d’une plus façon générale, pour tous les ours viande fait ventre. Alors bien sûr on vous dira qu’ils aiment beaucoup le miel. Mais si vous leur en tendez une tartine, il est presque sûr qu’ils vous boufferont aussi la main. A la sortie de l’hiver, lorsqu’ils sont repus de protéines animales, ils ajoutent à leur régime baies et fruits de saison, et s’ils se savent observés par des écolos, là ils peuvent se montrer moqueurs, et grignoter ostensiblement quelques fleurettes d’une essence montagnarde odorante. Pour résumer les ours sont des carnivores occasionnellement omnivores.

Aussi l’appareil digestif de tous les ours est-il adapté à un régime alimentaire fait de protéines et graisses animales : l’intestin est court et la flore intestinale favorise l’assimilation de ce type de molécule.

Les pandas qui eux se nourrissent presque exclusivement des fibres de cellulose de bambou, et pas n’importe lequel, ont aussi un circuit intestinal court. Et c’est là leur faiblesse. Ils sont bâtis au plan anatomique comme des carnivores et se nourrissent de végétaux !

Tous les autres herbivores petits et grands ont un appareil digestif adapté pour assimiler la matière végétale et la transformer en sucres assimilables. Leur système digestif est complexe, avec différentes poches stomacales qui peu à peu fractionnent les fibres végétales. Puis les aliments ainsi conditionnés poursuivent leur cheminement dans un intestin très long où sont assimilés les fibres de cellulose dégradés préalablement. De plus cet intestin abrite des flores intestinales diverses, avec toute une foule de protozoaires et de bactéries symbiotiques. Le résultat est que les aliments sont transformés en carbohydrates assimilables à l’issue d’un processus d’une durée de quelques heures par jour.

Le panda n’a pas fabriqué un système digestif aussi performant, et des études récentes ont mis en lumière ses piètres performances. On a pu a mesurer précisément la lenteur de la digestion du panda par rapport à d’autres Mammifères herbivores ou carnivores ainsi que son faible rendement énergétique. Pour autant, et sans doute grâce à leur fourrure très fournie, la température corporelle des pandas est « normale » voisine de 37° comme celle de la plupart des autres mammifères, et ce pour un poids compris entre 100 et 150 kg. Mais pour se maintenir à cette température, les pandas doivent manger longtemps et beaucoup.

En cause leur processus de digestion qui est très lent, beaucoup plus que chez tout autre mammifères, quelque soit sa taille et son régime

Une donnée considérée importante par les physiologistes est la « dépense énergétique quotidienne ». On peut s’en faire une idée chez les animaux homéothermes et faire des comparaisons avec les techniques modernes « fausses couleurs » qui mettent en évidence la température corporelle que les animaux dégagent dans des conditions de température différente. Ci-dessous les images thermiques du panda comparées à celles du zèbre , de la vache et du chien. Le constat est que le panda résiste moins bien au froid et surtout a un niveau d’activité métabolique le plus bas de tous les mammifères, à deux exceptions près, des rongeurs souterrains. Il n’y a guère qu’avec le paresseux d’Amérique du Sud qu’on peut le comparer. Tous deux de ce point de vue ont un rendement énergétique quotidien plus proche de celui d’un reptile de 92 kg que de n’importe quel mammifère quelque soit son poids (1).

Images thermiques (en haut) et dans des conditions normales du zèbre, du panda, d’une vache et d’un chien. Les diagrammes mettent en évidence l’analyse de la température latérale des animaux dans des conditions de température différentes. Les moyennes sont indiquées par la barre verticale. Et maintenant si on compare l’anatomie du panda à celle des autres mammifères on s’aperçoit que proportionnellement à eux il a un petit foie, de petits reins, un petit cerveau. Et c’est heureux : la demande énergétique pour assurer le fonctionnement de ces organes est faible. D’une certaine façon, le panda pratique les économies d’énergie !

On s’est aussi intéressé à la flore intestinale du panda en analysant le contenu bactérien des fèces d’animaux sauvages (2). Et la pas de surprise : le panda a un intestin de carnivore peuplée d’une flore pour régime carnivore ! Par ailleurs elle est peu diversifiée et sa composition varie beaucoup au fil des saisons. Les symbiontes que les intestins du panda abritent sont ceuux d’un ours ordinaire, très différente de celle des animaux herbivores. On y trouve peu de bactéries capable de dégrader la cellulose et la rendre assimilable. Il n’est donc pas étonnant que le système digestif du panda soit aussi peu efficace.

Mais alors comment ce fait-il que cet animal s’il est si mal adapté ait vécu jusqu’à nous ? Ne serait-ce pas une espèce très récente appelée à disparaître à peine apparue ?

Pas du tout. Les archives fossile sont formelles : les pandas sont de vieilles bêtes, presqu’autant que nous ! On a trouvé des dents et crânes d’une espèce d’Ailuropoda dans des gisements karstiques du Pliocène et du Pléistocène du sud de la Chine (4 à 2.5 ma). L’espèce qui vivait alors dans ces régions était d’une plus grande taille que l’actuelle. Inutile de préciser que l’on ignore si elle portait un aussi joli costume. Mais elle possédait une denture en tout point comparable à celle des mangeurs de bambou actuels. Et tout laisse à penser que les ancêtres du Pliocène et Pléistocène des pandas actuels avaient les mêmes goûts.

Quel avenir pour le panda ? Jusqu’il y a peu, il était sombre. Aujourd’hui les mesures de protection assurent sa survie. Et puis on peut toujours rêver que la Nature vienne à son secours sous la forme de la capture de quelques protozoaires ou bactéries spécialisées dans la dégradation de la cellulose que le panda emprunterait à quelque autre mammifère de son voisinage. Dans le passé, de telles rencontres fortuites se sont produites et sont répertoriées par les parasitologues. Alors pourquoi le panda ne serait-il pas capable d’un tel exploit. Cela lui donnerait un fameux coup de pouce, et réjouirait les mânes de Stephen Jay Gould.

(1) Xue Z, Zhang W, et al. . 2015. The bamboo-eating giant panda

harbors a carnivore-like gut microbiota, with excessive seasonal variations. mBio 6(3):e00022-15. doi:10.1128/mBio.00022-15.

(2) Yonggang Nie,1et al. 2015. Exceptionally low daily energy expenditure in the bamboo-eating giant panda. Science, VOL 349 ISSUE 6244, 171, DOI: 10.1126/science.aab2413

-

Le melon du cachalot est-il coercible ?

Dans les combats entre mâles, le melon du cachalot est-il une arme redoutable ? Pour certains, cette masse adipeuse de plusieurs tonnes qui repose sur le toit crânien serait un gigantesque bélier. Mais le melon assure bien d’autres fonctions. Traversés par les canaux nasaux, spermaceti et junk modulent les ondes sonores et de réflexion qu’utilise ce super prédateur pour communiquer avec ses congénères et se repérer par écholocation dans les fonds marins. Est-il possible que les gigantesques coups de tête que ces animaux échangeraient à la période du rut n’altèrent ces facultés multiples ? Comment les cachalots résistent-ils à ces tamponnements de géants sans perdre une once de leurs facultés ? Autrement dit, le melon est-il coercible (1) ? C’est la question posée par un groupe de zoologistes qui a eu recours aux méthodes et modélisations d’ingénierie en usage chez les spécialistes de la résistance des matériaux (2).

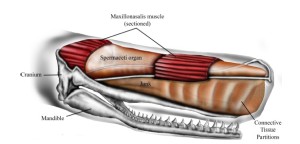

Par sa taille, un tiers de celle de l’animal entier et donc pesant plusieurs tonnes, le nombre de fonctions qu’il assure, le melon du cachalot est un organe plus qu’exceptionnel, unique dans le règne animal. Une gaine musculaire recouvre deux masses adipeuses superposées, le spermaceti et le junk. Elles sont traversées par les canaux nasaux qui assurent une double fonction : l’écholocation qui permet à l’animal de visualiser les obstacles du milieu où il se déplace, et par ailleurs il peut communiquer avec ses congénères en émettant des clicks codés émis par son « museau de singe » qui sont un véritable langage. Spermaceti et junk reposent sur le toit crânien qui forme un berceau pour les accueillir, et ces deux masses ne sont donc pas protégées par une armature osseuse. A l’inverse du spermaceti d’aspect homogène, le junk est compartimenté en grandes cellules verticales dont les parois sont faites de tissu conjonctif. Il faut aussi souligner le dimorphisme sexuel de l’organe : le melon du cachalot mâle est deux fois plus développé que celui des femelles de même âge.

Le spermaceti et le junk reposent sur le crâne osseux. Les ouvertures qui assurent les fonctions de communication (museau de singe) et d’écholocation (évent) se situent au sommet du melon. Alors que le spermaceti a un aspect homogène, le junk est compartimenté. L’expérience de rencontres entre cachalots en fureur et navires qu’ils ont percuté et coulé au siècle dernier est devenue plus qu’une légende grâce à Herman Melville et son roman « Moby Dick ». En outre, en de nombreuses occasions des doris de baleiniers ont été télescopés et broyés. Ces agressions ont contribué à imaginer que ces « débordements » n’étaient après tout que l’expression occasionnelle du comportement du cachalot mâle en période de rut.

Ces grands prédateurs sont des animaux sociaux qui n’en déplaise à leur taille jusqu’il y a quelques dizaines d’années couraient les mers avec femelles et petits en troupeaux serrés de plusieurs centaines d‘individus. Il est vraisemblable de penser que les combats entre mâles étaient alors courants, et s’ils ne sont pas aujourd’hui observés, cela s’explique par la raréfaction de l’espèce dans les espaces océaniques. Il n’empêche qu’en plus d’une occasion sur leurs cadavres, à l’issue de capture ou d’échouage, il a été constaté que les victimes mâles portaient les traces de violents combats. Comme l’illustre la figure suivante, les marques de coup sont concentrés sur la partie inférieure de la tête, celle qui abrite le junk, alors que la partie haute où se localisent le spermaceti et le museau de singe émetteur de clicks ainsi que l’évent qui favorise l’écholocation. Le sommet de la tête est exempt de traces d’agressions. Et l’on se dit en voyant ces images qu’heureusement le cerveau repose tout à l’arrière, à la base du berceau osseux que constitue le toit crânien, et donc reste à l’abri et protégé des coups.

Vue frontale du melon d’un cachalot reposant sur le coté gauche. La zone A porte de nombreuses balafres et traces de choc et correspond au junk. A l’inverse, B est la zone où affleure le spermaceti et qui n’a souffert d’aucune blessure. Il semble donc que le melon sert de bélier lors des combats entre mâles, et tout récemment un pilote d’hélicoptère qui survolait le golfe de Californie a pu observer deux mâles en train de combattre tête à tête.

Pour étudier et éventuellement autopsier les victimes de ces combats, le gigantisme de ces animaux est un obstacle …de taille ! Les études anatomiques, physiologiques et autres qui permettraient de percer les secrets de l’invulnérabilité des cachalots ne sont pas de mise pour la même raison. Aussi une équipe de zoologistes a-t-elle décidé de contourner l’obstacle en adoptant les méthodes et théories des spécialistes de la résistance des matériaux.

C’est ainsi qu’ils ont été amenés à utiliser les formules proposées par Richard Von Mises (1883-1953). Ce viennois ne s’intéressa ni à la musique ni à la pâtisserie et choisit de faire carrière dans la mécanique et l’hydrodynamique. Juif et catholique, il dut s’exiler en Turquie puis aux USA où il poursuivit ses travaux et s’intéressa en particulier à la notion d’énergie de distorsion et aux problèmes de résistance des matériaux. Ses études dans le domaine aujourd’hui encore font autorité, et en particulier les spécialistes usent du critère de « stress de Von Mises » dans les calculs et simulations de résistance des matériaux. Empruntant ses brisées, les zoologistes ont fabriqué avec ces formules trois types de melon de cachalot théorique qu’ils ont soumis à des impacts à l’aide de calculs et formules complexes.

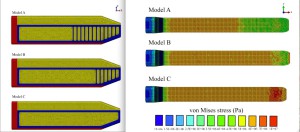

Comme illustré ici, ils ont envisagé plusieurs types de junk qu’ils ont artificiellement soumis à des chocs. C’est ainsi que le junk du melon A est très compartimenté, celui du melon B moins, et le melon C pas du tout. En regard on constate que alors que le stress de Von Mises se répartit de façon homogène sur le melon A, il l’est moins sur le melon B, et les impacts sont très concentrés sur le melon C.

Les 3 types de melon. Le crâne osseux est en rouge et le spermaceti en jaune. Dans le modèle A, le junk est fragmenté en 12 compartiments par du tissus conjonctif (bleu), le modèle B en en 6, et pour le modèle Cil n’y a pas de compartiment. En regard la répartition du stress de Von Mises chez les 3 modèles. Les conclusions que l’on peut tirer de cette étude permettent d’envisager qu’il est avantageux pour un cachalot d’avoir un junk compartimenté. Lors des combats, les grandes alvéoles verticales forment un système fragmenté qui amortit les coups et répartit les impacts. Et d’ailleurs lorsqu’ils combattent on a la preuve que les tamponnements épargnent le spermaceti qui lui n’est pas compartimenté. Il est donc logique que la sélection naturelle ait favorisé le développement de tissus conjonctifs qui fragmentent le junk et en font un organe qui résiste mieux aux chocs parce que cette structure alvéolaire le rend coercible.

Après cette expérience et ces résultats, les chercheurs envisagent d’étudier d’autres animaux qui combattent de la même manière, en particulier les Artiodactyles. Car Cétacés marins et ces grands herbivores terrestres que sont le Artiodactyles sont si proches au plan phylogénétique que certains les réunissent au sein des Cetartiodactyles. Bien des Artiodactyles sont bêtes à cornes tels les bovidés et les cervidés. Les mâles au moment du rut se livrent à des duels tête contre tête. Quelles particularités anatomiques rendent leurs chefs coercibles ?

(1) Les physiciens usent du terme coercible pour qualifier tout ce qui peut être resserré, comprimé, en particulier les gaz. Le langage littéraire évite l’adjectif et lui préfère son contraire, incoercible : un rire incoercible = qui ne peut être réprimé. Ce qui ne veut pas dire que les cachalots ne sont pas marrants.

(2) Panagiotopoulou et al. (2016), Architecture of the sperm whale forehead facilitates ramming combat. PeerJ 4:e1895;http://DOI 10.7717/peerj.1895

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.