-

Brève histoire du gros rat des îles Salomon : sitôt vu, sitôt mort

C’est une histoire humaine à relents bibliques, comme de bien entendu dit la chanson…

Voici quinze ou vingt mille ans en çà certain radeau porta aux confins Pacifique un petit rat plein d’ambition. Il échoua sur une île dédiée plus tard au juge Salomon, réputé comme on sait pour sa jugeote. Le migrant de hasard y trouva tant de pitance inexploitée qu’il grossit, grossit et quadrupla en poids tout rat des îles et continents voisins. Végan par nécessité plus que vertu, il s’est nourri de noix de coco : à force d’exercice, il est parvenu à pratiquer une œillère au cœur de leur coque pour s’ouvrir les délices du lait et de l’amande non imposable et qui s’y cache. Tout bénef !

Tout allait pour le mieux sous ces cieux paradisiaques jusqu’à ce début de millénaire où ses exercices dentaires furent repérés par un jeune savant en mal de projet de recherche: « Quelle aubaine ! Si j’arrive à montrer qu’existe en ces lieux reculés une bestiole inconnue de la Zoologie, à moi la gerbe de reconnaissance accompagnée de la trompette de renommée qui l’accompagne ! ».

Et voici le futur savant issu d’une université huppée arpentant les brisées du dit rat. De jour comme de nuit. En vain d’abord. Et puis la chance lui sourit, et il peut surprendre et se saisir d’un spécimen de cette engeance ignorée, la mettre en cage pour ensuite la soupeser, la mesurer, la photographier, apprécier la couleur de ses selles et autres humeurs, et surtout lui décrypter les chromosomes .

Uromys vika de l’île Vanguna (1 kg, longueur du corps 50 cm) et les restes de son menu.

Credit: Velizar Simeonovski, The Field Museum of ChicagoHélas, la bestiole succombe, sans doute fatiguée de ce trop d’attention. Et il ne reste au candidat savant qu’une issue : nouveau Ponce Pilate, il clame son innocence et en apporte les preuves sous forme de photos et interviews, croquis anatomiques, et écrits dans des revues savantes, après bien sûr avoir nommé suivant les règles de Linné le défunt animal. Aujourd’hui ses restes, crâne et pelage, reposent dans un Museum célèbre, et son génome est immatriculé à la Banque Mondiale du Gène (1).

Réjouissons nous, la Science a fait un pas de plus sur notre Terre, et avançons jusqu’à ses limites : le vide se rapproche.

(1) Tyrone H Lavery; Hikuna Judge. A new species of giant rat (Muridae, Uromys) from Vangunu, Solomon Islands.

Journal of Mammalogy, September 2017, gyx116, https://doi.org/10.1093/jmammal/gyx116

-

Chez les lycaons, pour voter il faut avoir du nez

Les lycaons sont des loups d’Afrique centrale (Bostwana) qui comme les nôtres chassent en meute. Lorsqu’il s’agit de s’attaquer à un gibier, les adultes se concertent, échangent leurs points de vue, préparent l’attaque et se donnent des consignes, puis ils s’élancent. De la stratégie adoptée par le groupe dépend sa survie : un lycaon pèse en moyenne une vingtaine de kilos et les proies qu’il convoite au moins huit à dix fois plus (zèbres, antilopes et autres bovidés). C’est donc une bataille inégale. Mais l’union fait la force. Aussi, lorsqu’ils sont sur le sentier de la chasse, les lycaons doivent décider de la stratégie à adopter pour mettre bas la proie qu’ils ont choisie. Leur moyen de communiquer est unique dans le règne animal : des éternuements riches de sens. C’est ce que révèle une étude récente où il est montré que la coopération au sein des meutes de lycaons synonyme de survie pour ces carnivores de petite taille emprunte des voies nasales dont on ne soupçonnait pas jusqu’ici la richesse du registre (1).

Groupe de lycaon dans le Kruger Park. Photo Bart Swanson Beaucoup de Carnivores chassent en meute : hyènes, lions, loups et autres chiens sauvages. Tous doivent s’unir, coopérer s’ils veulent se saisir d’herbivores qui les dépassent largement en poids. Le plus souvent c’est un chef, qui mène la danse, conduit ses comparses et décide de la stratégie à adopter pour dans un premier temps isoler une proie, puis la tuer et permettre au groupe de s’en repaître. Ce mâle, ou cette femelle, dit dominant(e) est une sorte de despote qui plusieurs saisons conduira les chasses du groupe. Jusqu’à ce qu’il ne puisse plus assumer son rôle, et dès lors, un ou une plus jeune membre de la tribu le mettra sur la touche, et il risque même de périr dévoré par ses anciens comparses : il avait de beaux restes.

Ce n’est pas ce qui se passe dans les meutes de lycaons qui arpentent les sous bois d’Afrique centrale (bush), où s’il est possible d’identifier un chef, d’évidence il consulte ses partenaires avant de déclencher une chasse. Et aussi sa présence n’est pas obligatoire pour que soit lancée une chasse. Avant de partir, les partenaires se consultent et chacun s’exprime par des sortes d’éternuements et reniflements. Il y a d’évidence concertation lors de ces « briefings » entre les attaquants et des rôles sont distribués. D’où l’efficacité remarquable depuis longtemps constatée des chasses de lycaons : plus de 70% se terminent par la capture d’une proie, ce qui comparé au taux de réussite d’autres espèces est remarquablement élevé, surtout si on le compare aux attaques des groupes de lionnes qui souvent échouent.

Ce taux de réussite a intrigué les chercheurs, ajouté au fait que les lycaons sont une espèce menacée de disparition : il n’en resterait que 3000 individus. Dès lors bénéficie-t-elle d’une attention particulière de la part des agences de recherches inquiètes que ce fragment de mémoire de la vie sur Terre tombe à jamais dans l’oubli.

Etudier de près les meutes de lycaon qui vivent dans le bush et la savane du Bostwana n’est pas facile. Heureusement, colliers émetteurs, caméras espion et autres relais, marquages génétiques permettent d’accumuler les données audio visuelles qui éclairent les mœurs des uns et des autres : pour le naturalistes, le monde orwellien où nous baignons facilite les observations au point que c’est à livre ouvert que nous est révélée la vie privée des animaux. Les études dont je rends compte ici sont le fruit d’observations de 2014 à 2015 de 5 meutes de lycaons vivant dans la Réserve Moreni sur le delta de l’Okavango, et au total les chercheurs ont pu suivre d’assez près 68 poursuites.

Un premier constat : les meutes de lycaons stables sur plusieurs saisons sont de fait des familles, avec le père, la mère et les fratries issues de portées successives. Il y a entraide au sein de cette fratrie et les frères et sœurs, qui au demeurant ne se ne se reproduiront pas, aident à l’élevage des jeunes, sauf dans la période d’allaitement. Cette forme d’altruisme fait partie de la culture lycaon et de sa stratégie de survie. La scission du groupe intervient lorsqu’une meute rassemble plus d’une vingtaine d’individus. Alors, et des mâles et des femelles s’en séparent qui fonderont ou pas une ou plusieurs meutes.

Vêtus de leurs tenues de camouflage, les lycaons se fondent bien dans les sous bois du bush, et passent d’autant plus inaperçus que ce n’est que très rarement qu’ils émettent des signaux vocaux audibles des autres habitants de ces lieux. Chaque meute a un refuge, un lieu étape où la mère met bas, allaite les nouveaux nés et où les jeunes encore incapables de chasser séjournent en attendant le retour des adultes qui les nourriront au retour de leurs raids biquotidiens

A l’issue de l’un d’eux , les partenaires se congratulent en se léchant, se reniflant, se bousculant et se caressant avant d’entamer ripailles. Puis ils quittent le théâtre d’opérations et s’empressent de rapporter au bercail des restes de leur repas pour les jeunes restés à l’abri dans le terrier qui les engloutissent sans tarder. http://www.arkive.org/african-wild-dog/lycaon-pictus/video-08e.html

Les meutes de lycaon chassent en général au moins deux fois par jour, souvent de nuit. Après quelques heures de repos, une certaine agitation se manifeste dans le groupe et une cérémonie débute à laquelle participe tous la meute. Les futurs partenaires se reniflent et émettent des éternuements. Leurs enregistrements montrent qu’ils sont différents suivant les individus, que le chef de meute a un registre particulier, et au fur et à mesure du déroulement de ce cérémonial, l’excitation gagne les partenaires et peu à peu ils se mettent en ordre de bataille, se consultant les uns les autres tout en trottant toujours éternuant. Ces expressions nasales participent aux décisions du groupe, et il n’est pas obligé que le mâle ou la femelle dominante guident la troupe : il arrive souvent que seuls les membres de la fratrie engagent une chasse. Dans ces cas là, on note que les « consultations » par éternuements sont beaucoup plus nombreuses que quand le chef de meute est présent. Et les observations montrent qu’il faut qu’un quorum soit atteint entre les chasseurs, et alors seulement ils engagent une traque pour capturer une proie.

https://www.youtube.com/watch?v=sVxKlsfi73g

Hélas, le revers de la médaille est que si les chasses des lycaons sont souvent couronnés de succès, ils ne profitent pas toujours de leurs prises : les hyènes viennent souvent les chasser alors qu’ils se goinfrent et les écartent de la carcasse, profitant de leurs restes plus que de raison. C’est sans doute pour cette raison que les chasses de lycaons sont si fréquentes.

- Reena H. Walker, Andrew J. King, J. Weldon McNutt, Neil R. Jordan.Sneeze to leave: African wild dogs ( Lycaon pictus ) use variable quorum thresholds facilitated by sneezes in collective decisions. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2017; 284 (1862): 20170347 DOI: 1098/rspb.2017.0347

-

L’éléphant de mer connaît la musique

Du Mexique à l’Alaska, il est des plages du Pacifique qui l’hiver venu accueillent des colonies de grands phoques venus s’y établir une saison pour se livrer à leurs annuelles joutes amoureuses. Les mâles s’écharpent sur le sable à grands cris sous le regard de leurs futures conquêtes. L’enjeu est de s’approprier un harem pour les plus forts afin à la fois d’assouvir sa passion et transmettre ses gènes.

L’analyse phonique précise des cris éructés par les mâles qui s’affirmeront dominants et régenteront tout un troupeau de femelles s’est avéré à plusieurs titres instructif. Le spectre des vocalises par le rythme et les tonalités émises permet de conclure que c’est un véritable langage musical codifié et ritualisé. Ainsi les « invectives » des mâles dominants sont perçues comme des menaces à l’adresse de leurs vassaux qui dès lors abandonnent le terrain et refusent tout combat. Qui plus est, chaque chef de harem joue une partition qui lui est propre et qu’il a inventée. Au point d’être reconnu aussi bien de ses compagnes que de ses adversaires. Dans le même temps, il a mémorisé et appris à reconnaître les voix de ses adversaires (1).

Un mâle éléphant de mer surveille son harem et sa progéniture (G. G. Anderson, Biological Sciences Department, Santa Barbara City College, Marine Science.net) Voici quelques années, les plus grands phoques qui vivent dans le Pacifiuqe (Mirounga angurostris et leonina), étaient menacés d’extinction. Aujourd’hui sous protection, leurs populations sont en meilleure santé mais restent sous surveillance car toujours fragiles. Et ces mesures de conservation font que l’on connaît mieux leurs mœurs, les équipes de chercheurs se relayant au chevet des colonies qui s’égrènent sur les côtes où mâles et femelles avec leurs petits se côtoient le temps de la saison des amours et pour l’élevage des petits. Avant de se constituer, chacune a été le théâtre d’une rude compétition entre mâles. Les vainqueurs de ces combats parfois mortels réuniront atour d’eux et contrôleront un harem de femelles accompagnées de leurs petits que les vaincus ne pourront plus approcher. Cette hiérarchie se maintient toute la durée d’une saison et parfois d’une année l’autre.

Combat de mâles éléphants de mer sur la plage de San Mateo, Californie, photo Nicolas Mathevon Depuis longtemps on soupçonnait que les cris émis par les mâles dominants participaient au maintien de leur statut en effrayant leurs concurrents, et en quelque sorte la portée de ces vocalises traçaient la frontière de leurs territoires. Ayant dans une étude précédente constaté que les mâles ne produisaient pas tous les mêmes cris et que chacun avait son propre répertoire, les chercheurs ont décidé d’en approfondir l’étude.

Durant l’hiver 2014, après avoir identifié les mâles dominants, des micros et appareils d’enregistrement sonore ont été disposés à proximité de chacun durant les semaines de leur séjour sur la plage de San Mateo en Californie. Une fois les cris enregistrés, ils ont fait des émissions de ces enregistrements pour apprécier l’impact de ces cris virtuels sur les nurseries surveillées par chacun des 24 mâles dominants objets de cette expérience de longue durée. L’analyse des oscillogrammes de ces cris et leur comparaison permet de tirer plusieurs conclusions. La première est que chaque mâle maître d’un harem a une « signature » vocale qui lui est propre. D’évidence ses voisins savent reconnaître ses cris et lorsqu’ils sont proférés s’en tiennent à distance, voire s’en éloigne. Son répertoire vocal ne varie pas au cours du temps. Par ailleurs, celui qui les émet a appris de son côté à identifier les vocalises de ses voisins et les a mémorisées.

Cette vidéo de National Geographic résume l’étude et ses conclusions.

Le fait nouveau est que pour la première fois on observe qu’un mammifère qui n’appartient pas au genre humain est capable d’émettre des sons modulés et rythmés en adoptant des codes qui lui permettront dans un premier temps de les mémoriser pour ensuite les reproduire à volonté. Les éléphants de mer comme les humains créent de la musique, et chaque individu est un auteur compositeur original, même si c’est toujours un peu le même refrain qu’il serine. Mais bien des humains font preuve d’aussi peu d’imagination, et eux aussi servent toujours la même rengaine.

(1) Mathevon et al., Northern Elephant Seals Memorize the Rhythm and Timbre of Their Rivals’ Voices, Current Biology (2017),

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.06.035

Cette étude est le fruit de la collaboration de chercheurs lyonnais et parisiens. Il m’est agréable de signaler que ces métropoles trop souvent citées à mon goût dans les médias pour les exploits ou le prix de leurs joueurs de ballon, accueillent aussi des savants.

-

Sea, Sex and Sun chez les lionnes de mer

Que l’on ne s’y trompe pas : ce titre accrocheur est une invite à partager le destin tragique d’une espèce menacée d’extinction. Comme tant d’autres pourrait-on dire. Mais chacune mérite une attention singulière. Et pour conjurer leur sort, des armadas de scientifiques battent les mers et les campagnes afin de les mieux connaître dans l’espoir de les mieux protéger de la gloutonnerie de l’Humanité en marche.

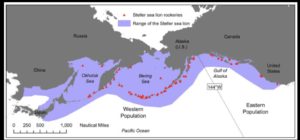

Les lions de mer depuis des décennies s’étiolent. Sans que l’on ait trouvé les causes de leur effondrement démographique qui a débuté dans les années 1970. Il s’agit de deux sous-espèces qui vivent sur les côtes du Pacifique depuis la Californie jusque au Japon et la Corée.

Paisibles animaux, et depuis des décennies peu chassés, il n’empêche que leurs effectifs décroissent rapidement, – 7/% l’an, jusqu’à constater qu’ils sont sur la voie de l’extinction.

Comme beaucoup de mammifères et oiseaux de mer les lions de mer sont des migrateurs saisonniers : ces otaries qui ont une durée de vie d’une vingtaine d’années pour les mâles, une trentaine pour les femelles choisissent de rejoindre en saison d’abondance les côtes les plus australes où ils se repaissent des colins et autres poissons qui viennent s’y reproduire. Puis, mâles et femelles rejoignent en fin d’hiver les rockeries (nurseries) où les deux sexes se rencontrent et où mettront bas les mères. Les petits naîtront au début de l’été et leur élevage durera plus d’un an, jusqu’à ce qu’ils puissent suivre leurs mamans dans leurs courses au large pour s’y nourrir.

Les scientifiques se sont préoccupés de repérer où les femelles préféraient se reproduire et mettre bas leur progéniture (1). Les marquages génétiques montrent que la chambre d’amour des lionnes de mer se confond souvent avec leur lieu de naissance, leur berceau.

Qu’il est beau et accueillant le paysage qui nous vit naître…

(1) Hastings KK, Jemison LA, Pendleton GW, Raum-Suryan KL, Pitcher KW (2017) Natal and breeding philopatry of female Steller sea lions in southeastern Alaska. PLoS ONE 12(6): e0176840. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176840

-

Tartarin chez Socrate

En 2015, l’assassinat par un nemrod de Cecil, lion de légende, dans un parc « naturel » en même temps qu’il soulevait un tollé, mettait en lumière un comportement humain extravagant : la recherche d’un trophée de chasse. Le débat qui suivit se focalisa sur les questions de conservation de la nature et de gestion de la biodiversité dans les pays pauvres, en voie de développement, suivant le vocabulaire d’usage. Ainsi furent évoqués les couts et bénéfices attendus de ce commerce : la sur-chasse n’allait-elle pas compromettre l’avenir des grandes réserves naturelles d’Afrique et d’ailleurs ? Dans le même temps fut passée sous silence la question centrale de ce comportement singulier, propre à trop de chasseurs qui tuent des animaux sauvages pour se payer leurs têtes. Et oui, Tartarin n’est pas mort, bien au contraire, il s’est multiplié depuis qu’Alphonse Daudet l’a immortalisé dans un de ses contes. C’est même devenu une engeance transfrontière qui au mépris des lois et de la morale prélève pour son seul plaisir les plus beaux spécimens que la nature recèle. Alors il était temps que des anthropologues se penchent sur ces nouveaux prédateurs des temps modernes, et analysent les ressorts qui les incitent l’arme au poing à tuer les plus remarquables sujets des faunes sauvages (1). Tartarin qui es-tu ? Ou plutôt, qui êtes-vous ? Car hélas, c’est une foule.

Un premier constat s’impose : les chasseur de trophée sont tous du genre masculin et se recrutent dans les pays les plus riches du globe. Tous appartiennent au monde de l’argent. Et il n’est pas étonnant que le plus grand plaisir de cette élite soit de se payer des animaux hors-de-prix. Le climat économique où ils naviguent les incitent à considérer que beau et cher sont synonymes. Dans le même temps, prudence étant mère de sureté, ils s’entourent de toutes les garanties possibles pour ne pas risquer le moindre danger dans la poursuite de leur gibier. Et les voilà prêts à payer au prix fort, et pourquoi pas corrompre, les gardiens du temple de la nature en charge de la surveillance des faunes qu’elle abrite.

Quelles motivations profondes les animent ?

Ils ne cherchent pas à se procurer un animal pour s’en nourrir, loin de là. Mais ils souhaitent en se procurant un spécimen remarquable, faire montre de leur savoir-faire, et plus encore renforcer leur statut social, susciter envie et admiration de leurs contemporains. Et il peut arriver que pour ce faire, forfaits commis, ils fassent don des dépouille de leurs victimes à des institutions, qui non seulement les acceptent mais les en remercient, voire les encensent (2).

Cette tribu a ses rites, ses critères d’évaluation, ses concours et classements, et bien sûr ses records et même ses fêtes où l’on se congratule et se médaille, et plusieurs chaines de télévision diffusent en continu des films qualifiés « d’animaliers » où on les glorifie ! Car les médias modernes et leurs techniques de diffusion massive sont leur meilleur soutien : elles propagent leurs exploits entrelardés de réclames qualifiées d’espaces publicitaires. La machine est si bien rodée que voici Tartarin sponsorisé pour se lancer vers de nouveaux exploits.

Les médias modernes permettent une très large diffusion des exploits de quelques chasseurs de trophée. Les royalties perçues permettent de rembourser l’investissement initial, voire de se lancer vers de nouvelles tueries (fig.1 in réf.1). Pour autant, il ne faut pas considérer que Tartarin soit un héros moderne, loin de là. Les sociétés primitives n’en manquent pas.

Près de la Grande Barrière en Australie, sur des îles proches, vit le peuple Meriam avec sa langue et ses traditions séculaires. Ses membres se nourrissent de cueillette et de pêche, et en particulier des tortues qui au fil des saisons viennent pondre sur leurs plages. Pour la collecte de ces tortues vertes, on a pu constater deux types de comportement. Les femmes et les enfants les capturent lorsque les tortues viennent pondre sur les plages. A l’inverse, les hommes les chassent au large, en pleine mer, poursuivant ces animaux sur leurs embarcations, et plongeant pour les capturer, y compris dans des zones dangereuses. Ainsi font-ils preuve de leur courage et de leur habileté, et acquièrent-ils pour les plus performants un statut social élevé dans la hiérarchie de leur communauté. La première conséquence est que ceux qui survivent à ces exploits se marient plus tôt.

Un autre exemple est celui des Masaï d’Afrique de l’Est. Chez eux, la chasse au lion est un rituel d’initiation pour le jeune adulte, et bien sûr elle n’est pas sans danger. S’il veut être intégré au groupe et convoler, tout adolescent à peine est-il pubère doit se risquer dans la brousse la lance à la main et tuer un fauve. Lui aussi sera récompensé à son retour, recevra une épouse et gagnera ainsi le droit de se reproduire.

On peut faire un parallèle entre ces types de chasse de tous les dangers d’un autre temps sensés valoriser les plus adroits jusqu’à les placer sur un piédestal, avec nos tartarins des sociétés modernes, encore que la recherche d’un partenaire sexuel n’est peut-être pas pour eux prioritaire. Nos sociétés offrent pour ce faire bien d’autres voies de traverse.

Il n’empêche que de nos jours, conjugués au réchauffement climatique et à l’urbanisation galopante, les méfaits des chasseurs de trophée mettent en péril toutes les espèces sauvages. Cela est d’autant plus vrai qu’une des conséquences de l’expansion des activités humaines, sa corrélation la plus directe est de réduire les effectifs d’espèces qui communes autrefois sur de vastes territoires, sont depuis peu balkanisées en micro groupes. Il suffit que l’un d’eux soit effacé, que l’on supprime quelques uns de ses étalons, pour que la survie de toute une espèce soit fragilisée.

Aussi il n’est que temps que l’on combatte ce syndrome singulier à notre engeance qui consiste à collectionner les massacres d’animaux sauvages.

Pour ce faire, normalement la meilleure moitié de l’humanité devrait-être à nos côtés : la communauté des chasseurs de trophée ne compte aucune diane chasseresse.

Débusquer les tartarins modernes et les désigner à la vindicte est relativement facile : le plus célèbre tarasconnais était un vantard, ses successeurs le sont tout autant, qui n’hésitent pas à faire étalage de leurs prouesses. En particulier lors de réunions de leurs clubs où ils se congratulent, et dont la presse se fait l’écho.

Quelle est l’audience réelle de ces raouts ? Existe-t-il des Sotheby’s du sauvage qui provoquent un engouement comparable à ce tribunal de l’art ? Je ne le crois pas. A l’exception de quelques chenus académiciens, nos contemporains, depuis quelques années ont pris conscience de la fragilité des équilibres qui régissent le bien-être de tous les habitants de la Planète Terre. Ils savent que hommes et bêtes encourent les mêmes risques et que tous sont menacés.

Le retentissement qu’a eu l’assassinat de Cecil, les images qui montrent des tas d’ivoire incendiés, les mesures de protection adoptées pour préserver les derniers rhinocéros de la mutilation –et oui les derniers !- les photos d’un ridicule Poutine après la capture d’un très très gros poisson, peu à peu, tous ces micro événements accumulés font prendre conscience qu’il faut mettre un terme à ces exécutions.

Au temps de Daudet, Tartarin était un personnage burlesque, aujourd’hui c’est un crétin nuisible. Enfonçons ce clou.

(1) Darimont CT, Codding BF, Hawkes K. 2017 Why men trophy hunt. Biol. Lett. 13: 20160909. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2016.0909

(2) Au temps pas si lointain de la « giscardie », quelques membres de notre Muséum National firent plus que des ronds de jambe au pouvoir d’alors, lui servant de guide de chasse. Ils espéraient en retour sa mansuétude budgétaire pour leur institution. Ainsi naquit la Galerie de L’Evolution et ses réserves.

-

La taupe américaine est la championne du monde de goinfrerie

En France, on l’eut nommé grandgousier des jardins. En Amérique, son patronyme, taupe au nez étoilé, évoque non la bannière sous laquelle l’animal a vu le jour, mais son pif rayonnant, et passe sous silence sa gloutonnerie (1). Il n’empêche qu’elle est championne toute catégorie dans ce domaine : les tentacules de son appendice nasal pourvus de milliers de papilles lui permettent de faire le tri entre comestible et indigeste en quelques milli secondes, et dans l’instant d’engloutir d’une bouchée les délices détectés. Il est vrai que quand on a des mâchoires qui portent 44 dents, 12 de plus que nous, mastiquer n’est pas un problème.

On peut se réjouir : cette taupe pèse moins de 50 grammes. Sinon elle aurait menacé jusqu’à les dévorer tous les habitants de la planète !

Portrait en pied de la taupe au nez étoilé Cette première video nous montre l’animal en action http://www.arkive.org/star-nosed-mole/condylura-cristata/video-00.html

Le moins qu’on puisse dire est que ce n’est pas une taupe ordinaire. Son nom savant proposé par le zoologiste allemand Illiger en 1811 est Condylura que l’on peut traduire par « collier de perles ». Cette étymologie évoque l’aspect de la queue du petit animal, qui épisodiquement, au moment du rut, double de volume. Ce n’est pas ce seul organe qui enfle lorsque cette taupe est sur le point de se reproduire : les testicules du mâle prennent aussi des proportions inusitées, et si toutes proportions gardées notre espèce étions pareillement affectés d’une telle poussée hormonale, cela se traduirait par une enflure des parties nobles telle que les messieurs se promèneraient avec un double ballon de football entre les jambes. Ce qui fait dire au commentateur du petit film qui suit que dès lors le cyclisme leur serait interdit, qu’il soit pratiqué en tant qu’amateur ou sportif.

https://www.youtube.com/watch?v=fio1NUxszhY

Cet organe étoilé a fait l’objet de nombreuses études et depuis longtemps. Récemment, à l’occasion du congrès annuel de l’Association Américaine des Anatomistes qui s’est tenu en avril à Chicago (1), le spécialiste Kenneth Catania a présenté une synthèse qui fait le point sur 25 ans de recherche sur ce nez remarquable que je vais essayer de mettre sous le votre, d’abord en quelques clichés tous empruntés à cet auteur.

Le nez étoilé et les mains en pelle de Condylura, ses 22 tentacules et l’extrémité de l’un d’eux qui montre la densité des papilles sensorielles. Chacune a un diamètre d’environ 60 microns. Clichés Ken Catania. Enumérons les principales caractéristiques nasales de la petite bête. Les 22 tentacules abritent 25 0000 papilles, ces petits dômes qui apparaissent sur le cliché du bas, dénommées cellules de Eimer. Au total on estime qu’au moins 100 000 terminaisons nerveuses parcourent cet organe. Ce qui donne un pouvoir de résolution exceptionnel à cet animal pour détecter fumets, goûts et autres émanations que dégage le vivant.

Bien qu’aveugle de naissance, la taupe au nez étoilé peut identifier un élément nutritif en moins de deux dixièmes de seconde, décider en 8 millièmes de seconde s’il est comestible, l’engloutir en un clin d’œil. Et comme le montre le cliché suivant, la première étape de la digestion des mets détectés est assurée par une rangée de dents qui par le nombre et les qualités de broyage permettront en un rien de temps d’ingérer le menu du jour.

La denture impressionnante de la taupe au nez étoilé. Cliché Ken Catania. Pour faire un parallèle, on peut dire que les capacités de perception tactile sont équivalentes à nos qualités visuelles : à peine palpé, tout objet est perçu en 3D, et le cas échéant englouti. Approfondir les études sur les mécanismes qui sont à la base de cet instinct, nous aidera à mieux comprendre notre propre sens du toucher.

C’est ainsi que l’on a pu mettre en évidence qu’au centre de cet organe étoilé existe une fovea où converge toutes les informations. Au plan neurologique, cette découverte est d’importance car cela montre que sa structuration ressemble tout à fait à un organe de la vision. Ainsi au fur et à mesure que la taupe se déplace, son nez étoilé déplace son attention et focalise sur les différents centres d’intérêt de l’environnement qu’il parcourt, de la même façon que nos yeux se déplacent lorsque nous lisons un texte.

A toutes ces qualités s’ajoute le fait que lorsque l’animal se déplace sous l’eau, il est capable de humer : avec ses pattes en pelle, il agite le fond du ruisseau, expire des bulles d’air et les ré inhale pour détecter les éventuelles proies dissimulées dans la boue. De ce point, il est le seul mammifère connu capable de flairer sous l’eau.

C’est maintenant à la cartographie de son cerveau que les chercheurs s’intéresse. Et bien sûr ce sont les comparaisons avec celles des autres mammifères, y compris les humains qui sont susceptibles de nous éclairer sur le fonctionnement non seulement du nez de la taupe, mais aussi des organes des sens en général. Et puis on s’attache aussi à comprendre au niveau moléculaire ce qui induit les sensations perçues et transmises par le système nerveux.

Heureusement cette petite bête parée de qualités exceptionnelles n’est pas rare, quoique bien souvent ignorée parce que discrète. De plus les technologies modernes permettent aujourd’hui de suivre de très près ses aventures souterraines et aquatiques sans lui porter le moindre préjudice. Simplement, il faut du temps, de la patience, des chercheurs et… des crédits de recherche.

(1) https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170424084028.htm

-

Le blaireau fossoyeur

C’est en posant leur caméra dans un coin désertique de l’Utah que des zoologistes ont pu observer un talent du blaireau jusqu’ici ignoré : le petit animal est capable d’ensevelir le cadavre d’une génisse en quelques tours de patte (1).

On savait ces carnivores nécrophages. On savait aussi que, comme beaucoup d’autres animaux, ils étaient susceptibles de se constituer des réserves de nourriture dissimulées par enfouissement à la vue et l’odorat des concurrents. Et puis les terriers aux chambres multiples qu’ils font courir ici et là les rangeaient parmi ces architectes de la Nature qui forcent l’admiration. Ces appartements sont si confortables et si vastes qu’ils se transmettent de génération en génération, au cours de centaines d’années. L’un des réseaux de tunnel de blaireau les plus complexes décrit court sur 879 mètres et a 29 issues.

Pourtant, jamais, au grand jamais on avait imaginé que cet animal paré de noir et blanc et d’un poids et d’une taille somme toute modestes, moins d’une douzaine de kilos, était capable de travaux de terrassement herculéens, du moins à son échelle. En deux jours à peine cette petite bête peut enfouir profondément le cadavre d’une génisse d’un quintal !

https://www.youtube.com/watch?v=dsHiOwR7cfc&feature=youtu.be

Il est vrai que le héros de cette vidéo filmée en accéléré bosse nuit et jour, sans relâche semble-t-il, et même comme pris de frénésie. Et puis le terrain qu’il creuse paraît relativement meuble. Il n’empêche que le trou de départ devient bientôt une large et profonde fosse où bascule peu à peu le cadavre de la génisse. La réserve de viande que ce blaireau dissimule dans sa faisanderie pourra lui permettre de tenir un bon bout de temps en nourrissant une famille qu’on imagine nombreuse.

On peut se montrer surpris des talents de cet habitant du désert à creuser et pelleter un tel volume de terre, pour y déplacer et l’enfouir un cadavre énorme par rapport à sa taille, le tout avec une technique et une ingéniosité affirmées, acquises d’évidence de longue date.

Mais si aujourd’hui on s’en étonne, c’est parce que « blaireau » ne fut pas de tout temps le patronyme de cet animal. Nos ancêtres avaient déjà reconnu ses capacités à fouiller, creuser, au point d’avoir choisi une dénomination qui les rappelait. Dans le vieux français nous racontent Henriette Walter et Pierre Avenas, on l’appelait « taisson », du latin taxo qui signifie bâtir, et qui a évolué en taisnière, tainière et finalement tanière (2). Puis, ce mot a été abandonné au profit du mot gaulois « blaros » qui fait référence aux tâches blanches de son pelage et de sa frimousse, et qui s’est transformé en blaireau.

L’anglais de son côté n’a pas oublié les talents de terrassier, voire de fossoyeur, de ce petit carnivore. Curieusement, pour le désigner, il est allé puiser dans le vieux français le mot « bêcheur » devenu au fil du temps badger. Sont-ce les Normands ou les Québécois qui ont officialisé son entrée dans l’Oxford et le Cambridge Dictionnary ? Je l’ignore. En tous les cas, dans tous les pays on respecte la douceur de son poil, particulièrement en France, chez les barbiers et les peintres. Les premiers savonnent avec un doux blaireau les joues des mal rasés, les seconds allongent à grands coups de brosses faites de sa fourrure leurs créations picturales appelés à devenir parfois des chefs-d’œuvre, plus souvent des croutes.

Et les blaireaux dans tout ça ? Ils continueront longtemps à faire leur métier de blaireau et creuseront avec détermination des terriers et des fosses pour leurs réserves. La raison est simple : ces fossoyeurs d’un jour ont bon appétit et doivent assurer leur subsistance hivernale et celle de leur famille. A ce moment là , en quelques pelletées, de fossoyeurs, ils se font croque-morts.

(1) Frehner, Ethan H.; Buechley, Evan R.; Christensen, Tara; and Şekercioğlu, Çağan H. Subterranean caching of domestic cow (Bos taurus) carcasses by American badgers (Taxidea taxus) in the Great Basin Desert, Utah. Western North American Naturalist, 2017 Vol. 77 No. 1 , Article 13.

(2) Henriette Walter et Pierre Avenas. 2003. L’étonnante histoire des noms des mammifères. Robert Lafont.

-

Le costume du panda

L’habit ne fait pas le moine prétend la sagesse populaire. Voire ! Eu égard les frais de robe de certain qui aspire au plus haut, on peut raisonnablement mettre en doute l’adage.

Chez les mammifères non humains, il en va tout autrement : le costume endossé par chacun marque sa nature, au point que l’être et le paraître s’y confondent.

Pourtant, nos yeux ont souvent du mal à comprendre ces concours d’élégance sauvage. Et il faut bien des observations et réflexions avant d’échafauder des hypothèses sur les tenues portées par les uns ou les autres, afin de débrouiller quels hasards et quelles nécessités ont présidé à leur fabrique.

Le plus souvent on présume que les tenues bariolées que beaucoup portent sont faites pour qu’ils se camouflent, se fondent dans les paysage forestiers qu’ils fréquentent. Mais il en est d’autres très voyantes. Ceux qui les portent sont donc peu soucieux de se cacher. Et l’on s’interroge. Et parfois on trouve une explication. Ainsi, que les zèbres leur vie durant aient adopté une tenue rayée de blanc et noir, on sait maintenant pourquoi : le but est de tromper les insectes piqueurs, en particulier les mouches tsétsé. Et oui, il a bien fallu s’y faire, leur pyjama les soustrait à la maladie du sommeil. Dame Nature aime cultiver les paradoxes

D’autres de nos proches, je parle des quadrupèdes et non des bipèdes, ont des parures, et même des uniformes, qui à l’inverse intriguent. Le panda par exemple, qui bien malgré lui va se trouver au centre de cette chronique. Comment qualifier son costume ? Est-il premier communiant d’un autre âge ? Garçon de café époque 1900 ? Serviteur tout temps de maison bourgeoise ? Moine ou sœur dominicain(e) ?

Toutes les hypothèses sont ouvertes, et on peut, et même doit, hésiter. Jusqu’à ce que la science s’en mêle pour essayer de comprendre quelles conditions de vie lui ont fait endosser cette si seyante tenue bicolore (1).

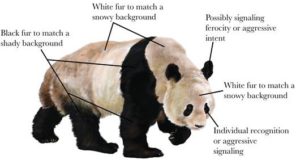

Pour commencer examinons le de près. Deux oreilles noires dominent la face blanche trouée d’yeux largement pochés au rimmel, et ce masque de Pierrot est complété par une jolie truffe noire. Le cou, le torse et le dos sont blancs, mais le pelage des bras et des épaules est d’un noir profond, comme le sont les pattes arrières. Le mâle et femelle se ressemblent beaucoup, pas de dimorphisme sexuel.

Dans leur habitat, les ennemis de ces herbivores sont peu nombreux. Il est vrai que les pandas sont adhérents du club des 100 kilos, ce qui les rend respectables.

D’évidence ils ne passent pas inaperçus dans la forêt, et ce déguisement joue le rôle de signal visuel fort pour les autres habitants du lieu. De ce point de vue le panda est une réussite : qui aurait l’idée saugrenue de revêtir un smoking pour se promener dans la jungle ?

Les lunettes noires peuvent être considérés comme une protection contre l’éblouissant soleil tropical : le panda pour se nourrir n’a pas de répit, et c’est 12 heures par jour qu’il doit arpenter les bois pour se nourrir de son bambou préféré. Et oui, sa popularité auprès du public fait que c’est un secret de polichinelle : le panda ne se nourrit que de quelques espèces de bambou, et ce régime alimentaire très strict, pauvre en sucre et protéine, ne lui permet pas de fabriquer des réserves pour hiverner, pratique commune à tous les membres de sa famille, les Ursidés https://scilogs.fr/histoires-de-mammiferes/le-panda-a-un-intestin-paresseux/ .A la fin de l’automne, presque tous les ours trouvent une cachette où ils vont somnoler tout l’hiver, pour mieux se réveiller le printemps venu et ré-attaquer la vie à belles dents. Le panda lui doit, tout au long de l’année, s’activer dans son habitat naturel pour trouver des ressources alimentaires adaptées à ses capacités digestives. Et à longueur de journée et d’année grignoter du bambou. S’ils sont nombreux sur un territoire, les pandas pour assouvir leur fringale doivent parcourir chaque jour de très longues distances pour déjeuner, diner, souper, et, pour quoi pas, satisfaire un petit creux à la suite d’une sieste crapuleuse.

Aussi la couleur blanche peut s’expliquer du fait que les pandas vivent en altitude et que trois ou quatre mois l’an la neige recouvre bois et guérets. Ainsi sont-ils moins visibles. D’autant que l’hiver venu, les proies de leurs ennemis naturels se font plus rares. Loups et doles qui chassent en bande, léopards et, pourquoi pas, quelque ours brun ou noir qui se réveille avec une grosse fringale, auront du mal à débusquer son dos blanc dans la neige. Quant aux taches noires de ses pattes, elles permettent au panda de mieux retenir la chaleur.

Panda d’été et panda d’hiver grignotant du bambou. Source Arkiv.com (Lynn M. Stone/international.com et Erwin et Peggy Bauer AuscapeInternational Le schéma suivant résume les fonctions des empiècements blancs ou noirs de la robe du panda. Pour résumer, le blanc fait qu’en hiver il se confond dans un paysage de neige et le noir lui sert à conserver sa chaleur.

Cartographie du pelage du panda (fig 3 In Caro et al.) Reste à expliquer son masque

J’ai fait un petit tour sur le web et monté ce pandascope.

Six Pandas chez PhotoOurson Les portraits de cette galerie sont loin d’être superposables. Certes, il se ressemblent. Mais comme se ressemblent à nos yeux les tenues des zèbres qui sont loin d’être identiques. Par ailleurs, nous autres humains, n’avons pas des yeux de panda qui nous permettraient de juger et apprécier exactement les traits de chacun. Les qualités visuelles des Carnivores sont différentes des nôtres.

Les observations de terrain rapportées dans le travail cité plus haut indiquent qu’effectivement les faces des pandas sont sans aucun doute plus expressives qu’on pourrait le penser.

Il y a d’abord les oreilles, plus ou moins hautes et aussi très mobiles. Dans les rencontres entre mâles, il semble qu’elles expriment l’agressivité ou à l’inverse la soumission.

Il est difficile de juger si les contours des masques oculaires sont différents au point de leur permettre de se reconnaître et s’identifier.

On est peu renseigné sur leur acuité visuelle. Cependant, le fait même qu’ils fréquentent avec aisance successivement l’obscurité de la forêt en été, et les paysages neigeux très lumineux en hiver, laisse supposer qu’ils ont une très bonne vue.

D’autres animaux qui, comme les pandas, connaissent des hivers neigeux ont choisi une autre stratégie : ils ont une parure d’été brune, et blanchissent leur poil en hiver. C’est le cas de l’hermine, du renard arctique et du lièvre variable. Le panda lui a choisi d’être noir et blanc, été comme hiver. Ce n’est peut-être pas tout à fait un choix : changer de couleur au rythme des saisons a un coût énergétique élevé. Eu égard son régime alimentaire, il se peut que le panda n’ait pas les moyens de cette métamorphose biannuelle. A ce jour, il n’a pas trouvé de généreux sponsor qui règle ses factures.

(1) Caro, Hannah Walker, Zoe Rossman, Megan Hendrix, Theodore Stankowich; Why is the giant panda black and white?. Behav Ecol2017 arx008.

-

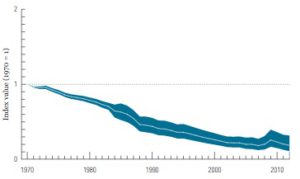

Effondrements

De 1970 à 2012, les populations de Vertébrés ont perdu 58 % de leurs effectifs. Ce chiffre concernent donc les Mammifères, les Reptiles, les Oiseaux, les Amphibiens et les Poissons. Il est avancé par le World Wild Fund qui appuie cette conclusion sur des bilans puisés à différentes sources, telles celles disponibles sur les tablettes de la Zoological Society of London, le Global Footing Network, et au total ce sont les bases de données de près de 3000 organismes ou institutions scientifiques qui ont été consultées et exploitées (1).

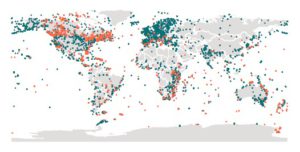

Cette compilation rend compte de la démographie de 14 000 populations de Vertébrés réparties dans le monde entier, composées de 3706 espèces qui ont fait l’objet d’études précises au cours de ces 42 dernières années.

De ces analyses, le WWF en a extrait le Living Planet Index qui renseigne sur l’évolution démographique des populations animales terrestres ou aquatiques à l’échelle globale. Cet indicateur annuel est extrapolé des données démographiques des différente espèces dans leurs lieux de vie, et ses variations permettent de visualiser leur évolution au cours du temps. Chaque espèce implantée dans les différentes stations a été suivie d’une année l’autre, et les comptages d’individus réalisés par différentes méthodes rendent compte au final de sa plus ou moins grande prospérité.

L’image suivante montre la distribution sur la mappemonde des localités qui ont livré des données démographiques sur l’état des populations de Vertébrés à travers le monde.

Localisation des sites qui ont permis de construire la base de données pour établir le Living Planet Index. En vert situation des localités étudiées avant 1970, en orange les nouvelles localités depuis renseignées. Dans la période qui court de 1970 à 2012, en moyenne le déclin des populations de Vertébrés est de l’ordre de 2% par an. Mais ce taux varie en fonction des milieux étudiées. Ainsi chez les Vertébrés qui peuplent les savanes il est moins élevé, alors que les populations d’eau douce sont les plus affectées de toutes, et leur déclin est plus rapide Quant au déclin des animaux marins, il est de même ordre que celui des populations terrestres.

Les trois icones suivantes résument en les simplifiant ces observations.

Déclin du Living Planet Index des populations de Vertébrés de 1970 à 2012 dans les milieux terrestres, dans les eaux douces et les eaux marines. Quelles sont les causes de ces effondrements qui à court terme d’évidence se traduiront par des extinctions en masse d’espèces ?

La pollution industrielle et ses conséquences sur le climat sont souvent cités. Mais de fait, au quotidien, on voit bien que c’est la surexploitation de la vie sauvage et la disparition des habitats naturels qui sont la cause première de ces effondrements démographiques.

A l’heure actuelle, 1/3 des surfaces de la Planète sont dévolues à l’agriculture qui exploite près de 70 % des ressources en eau douce. Dès lors, on peut dire que ce n’est pas un hasard si ce sont les population de Vertébrés d’eau douce qui sont les plus affectées comme illustré ci dessous.

Décroissance des populations de Vertébrés d’eau douce. Cette courbe résulte des données démographiques pour 3224 populations. L’estimation de leur déclin est un chiffre compris entre 68 et 89 %. Durant la même période, la population humaine a presque doublé. En 1970, 3.7 milliards d’humains peuplaient la Terre et le taux de croissance était de 20.2 % ; en 2010, nous étions 6.8 milliards avec un taux de croissance de 10.7 %.

En conclusion de ce bilan, l’un des directeurs de ce programme du WWF écrit :

« Durant 11 7000 ans notre espèce a bénéficié d’un environnement planétaire stable, et ainsi ses civilisations ont pu prospérer. Cet âge d’or est aujourd’hui révolu. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que durant cette période l’Humanité a relevé plus d’un défi. Beaucoup de maladies ont été éradiquées. L’assurance de soins pour les mères et leurs enfants est en progrès constant. La pauvreté est en déclin. La Planète se porte mieux parce que par exemple le trou d’ozone s’est stabilisé. Il n’empêche que nous devons prendre conscience que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, celle de l’Anthropocène ».

Nous savons aujourd’hui que les activités humaines agissent sur le système Terre de façon très négative, au point de mettre en danger l’ensemble de la Biosphère et donc compromettre à terme la survie de notre espèce.

Les études les plus récentes suggèrent que le taux d’extinction sur 100 ans que l’on observe aujourd’hui est un chiffre qui atteint 100 à 1000 pour 10 000 espèces. Dans le passé, à l’échelle géologique, hormis les 5 grands épisodes de crises biologiques, jamais un tel taux ne fut atteint. On doit donc considérer aujourd’hui, à l’ère de l’Anthropocène, que notre Biosphère connaît une Sixième Extinction de masse.

(1) Living Planet report. Risk and resilience in a new era. WWF Annual Report. 128 p. https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2016

-

Bêtes trouble-fêtes outre Manche

Les conservateurs de la nature de Grande Bretagne s’inquiètent de l’arrivée d’immigrants qui concurrencent les autochtones (1). C’est comme il se doit dans ces colonnes de Mammifères très ordinaires et quadrupèdes qu’il sera question, et non d’autres que l’on qualifie de supérieurs et par ailleurs bipèdes. Mais au fait, et si c’était une fable ?…

Les envahisseurs aujourd’hui rejetés ne sont pourtant pas venus de leur plein gré en Angleterre, Galles, Ecosse ou Irlande. Ils y ont été importés après avoir été capturés aux Amérique ou en Europe continentale, puis encagés, le tout de façon très licite, avec tous les agréments requis. Alors pourquoi aujourd’hui déclarer intrus et souhaiter rejeter ces invités forcés ?

La réponse est simple : les temps changent et avec eux les mœurs, les usages, aussi les up and down du marché, et par voie de conséquence les lois qui font et défont le droit.

Entre les deux Guerres pour satisfaire les industriels de la fourrure et du feutre, on a favorisé la venue pour en faire l’élevage du vison d’Amérique, du rat musqué nord américain (Ondatra zybethicus) et du ragondin sud américain (Myocastor coypus). Il n’était pas prévu que ces entreprises dans un premier temps très lucratives feraient faillite, et qu’à cette occasion s’évaderaient de leurs bagnes tous ces déportés à poil, en l’occurrence petits carnivores et gros rongeurs, pour trouver refuge dans la campagne anglaise, s’y installer durablement, et y réclamer leur du, que l’on estime aujourd’hui amputer les revenus des locaux.

A qui s’en prendre ? Aux bêtes ou aux hommes ?

Le peuplement en Mammifères des Iles Britanniques fut longtemps très semblable à celui d reste de l’Europe, et tout aussi varié. Jusqu’à ce que voici une dizaine de milliers d’années, suite à la déglaciation des pôles, s’installe la barrière du Channel pour les uns, dénommée Manche par les continentaux, conséquence de la montée du niveau de la mer (2). Depuis lors, les conditions d’insularité des Iles Britanniques liées aux fluctuations climatiques et à l’anthropisation du territoire ont provoqué la disparition de nombreux grands et petits mammifères. En même temps ont disparu les forêts où beaucoup aimaient s’ébattre, car il faut bien dire que dans ces contrées comme ailleurs, les bucherons du Moyen Age en particulier furent plus actifs que tous les Robins des Bois du Royaume.

Ainsi furent rayés tour à tour des inventaires animaliers l’auroch, le bison, l’élan, le renne, les cerfs de grande taille, les chevaux sauvages et leurs prédateurs naturels, ours, loups et lynx, ainsi que le castor, la marmotte, et bien d’autres rongeurs de taille plus modeste, qu’au temps de Rome les soldats de César auraient pu croiser et ont à l’occasion chassé.

Dans le même temps, les nouveaux espaces déboisés par les hommes furent consacrés à l’agriculture et l’élevage et peuplés d’espèces domestiques (mouton, bœuf, cochon, chèvre, chevaux).

Cette transformation du paysage animalier sauvage par appauvrissements successifs s’est vu compenser d’une certaine façon par une succession d’introductions d’espèces étrangères et leur acclimatation fortuite. Car si le plus souvent dans un premier temps leur élevage fut circonscrit à des fermes spécialisées, beaucoup s’en échappèrent et ont colonisé avec succès les biotopes de Grande Bretagne.

L’une des premières introductions destinée à être élevée à des fins gastronomiques, on la doit justement aux Armées de César. Les Romains amenèrent voici deux millénaires dans des « gliraria » faits de terre cuite, un petit animal dont les jours de fête ils se régalaient : le loir. Il plut tellement aux autochtones qu’ils le nommèrent dans la langue de Shakespeare « edible dormouse », c’est-à-dire le loir comestible. On élève et engraisse la petite bête, en latin « glis », dans des jarres en terre, les gliraria, en le nourrissant de noix, noisettes, glands, amandes, figues et autres fruits. L’une des recettes que l’on peut recommander est de le rôtir sur braise de sarment farci d’olives, chair à saucisse et herbes aromatiques, paré de quelques lamelles de lard, et régulièrement et copieusement arrosé de miel. Ce n’est pas la seule accommodation, il existe plus d’une centaine d’autres façons de le cuisiner. Il n’empêche que cette première introduction dans la campagne anglaise à des fins gourmandes échoua sur le long terme, et le loir fut déclaré aux abonnés absents en Grande Bretagne à la fin du Moyen Age et jusqu’au début du 20ième siècle. Il se trouve qu’un Lord (Walter Rothschild), sans doute fin gastronome, se prit de passion pour le petit animal dans les années 1900, jusqu’à favoriser la réintroduction de jeunes loirs dans son domaine. Depuis ils y prolifèrent. Il arrive que leur gourmandise provoque dommages et plaintes des manants de l’entourage du Lord, qui eux espèrent tirer profit de leurs vergers, mais sont privés d’une partie de leur récolte par les agissements nocturnes des loirs. Alors passant outre les quartiers de noblesse du dit Lord, à plus d’une reprise, on a tenté de piéger pour les éradiquer ses protégés, mais en vain. Quoique malmenée, le petite bête semble installée durablement dans les Chiltern Hills, et peu à peu, lentement, étend son territoire, sans toutefois devenir une menace, « a pest » dit-on là bas.

Le cas des visons, rats musqués et ragondins est différent. A plusieurs reprises des élevages les ont accueillis entre les deux Guerres dans différentes régions pour satisfaire les industries de la fourrure et du feutre. Mais les modes changent, et la demande en pelleterie pour ces dépouilles s’est tarie. En particulier l’élevage du vison est proscrit en Grande Bretagne depuis les années 2000 : les amoureux des bêtes ont fait valoir les conditions cruelles de son élevage et obtenu qu’il soit interdit. Après de longues négociations, éleveurs et fourreurs ont été indemnisés, et depuis plus aucun vêtement de vison « made in England » n’est proposé dans les boutiques. Dans le même temps, on s’est aperçu que les petits visons négligés par les éleveurs avaient pris la poudre d’escampette. Les longues campagnes de piégeage pour que soient éliminés les fugitifs du paysage anglais et écossais sont coûteuses, et jusqu’ici elles n’ont donné que des résultats limités.

Le marché des peaux de ragondins et rats musqués a subi les mêmes aléas, et les évadés de ces élevages ont bientôt été déclarés nuisibles, et fait l’objet de campagnes d’éradication. Qu’ils se gavent de roseaux et autres plantes aquatiques, passe encore, mais leurs travaux de terrassement exaspéraient les riverains de leurs résidences. Aujourd’hui ces « envahisseurs » ont été éliminés, mais à grands frais.

Ce n’est pas le cas d’un autre invité surprise dont les agissements sont jugés hautement répréhensibles : l’écureuil gris d’Amérique du Nord qui met en péril la survie de l’écureuil roux, indigène de haute lignée puisqu’il est membre à part entière de la faune d’Europe depuis plus que des lustres, des millénaires. Dans un premier temps, à la fin du 19ème siècle, c’est pour le fun comme on dit là bas, et même ici, que les écureuils américains furent lâchés en différentes occasions dans les forêts britanniques. Et nul de s’attendait que ce petit jeu tourne à la catastrophe et se conclue par l’élimination programmée de l’écureuil roux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui on estime qu’il existe 2 à 3 millions d’écureuils américains suite à l’introduction de quelques couples à la fin du 19ème siècle, contre 150 000 écureuils british de longue date familiers des mêmes lieux et qui en ont été repoussés.

Ecureuil gris et écureuil roux. Cartes de répartition de l’un et l’autre de 1945 à 2010. Les causes du succès du migrant qui d’évidence bouscule et chasse l’autochtone ne sont pas claires. Certes on a constaté qu’il a l’estomac plus solide et digère bien les fruits forts en tanin (glands) alors que l’autre est plus délicat. Et puis c’est un lève tôt qui de ce fait prive de nourriture l’écureuil roux qui a l’habitude de faire la grasse matinée. Il semble aussi que l’Américain est résistant à certaines maladies virales, que d’ailleurs il a peut-être amené dans ses bagages, alors que les Britanniques en périssent.

Malgré plusieurs campagnes pour tenter d’éliminer de Grande Bretagne cet Etatsunien goulu et porteur de virus, il persiste et prospère et gagne chaque année du terrain, au point que l’on ne trouve plus aujourd’hui d’écureuil roux qu’au sud dans l’Ile de Wight, et dans le nord en Ecosse.

Dans la période récente, les mêmes conservateurs de la nature de Grande Bretagne qui souhaitent en éliminer les intrus de basse lignée que je viens de citer, proposent de réintroduire des espèces indigènes de la faune d’Europe continentale disparues voici 2000 ans de Grand Bretagne, en particulier le castor et le lynx.

Pour le castor, j’ai eu l‘occasion d’évoquer les réticences de certains qui s’opposent à cette réintroduction. https://scilogs.fr/histoires-de-mammiferes/pas-de-carte-verte-pour-le-castor-britannique/

Pourtant, s’agit d’un animal « gentil », bon chic non genre, habile constructeur de hutte pour y élever une famille, et exemplaire dans son souci de longuement éduquer ses petits et leur assurer un foyer stable. Le seul reproche que l’on puisse lui faire est son gout pour les travaux hydrauliques. Mais après tout, ce n’est qu’un hobby qui ne met pas en péril le Royaume…

Pour le lynx, le problème est très différent. D’abord c’est un carnivore, donc un méchant. Pour cette simple raison, ses partisans s’ils souhaitent favoriser sa réintroduction devront se montrer très convaincants. Et au plan technique on leur opposera :

1) Que les forêts que l’animal affectionne sont aujourd’hui très clairsemées.

2) Que sa proie de prédilection, le chevreuil, n’est pas très abondante… et par ailleurs prisée des chasseurs bipèdes : « it is our favorite hunting game » diront-ils.

Ces exemples de tentative d‘éradication d’espèces déclarées indésirables voire nuisibles, ou à l’inverse de proposition de réintroduction d’autres dont nous sommes nostalgiques au prétexte qu’elles ont été éliminées de façon « injuste » par nos prédécesseurs – quels rustres ! – illustrent le mode de gestion actuel des faunes sauvages dans les pays occidentaux. Les choix que l’on y fait pour favoriser ou à l’inverse ostraciser telle ou telle espèce résultent d’une vision « anthropocentrée » de la nature. Les « conservateurs » de la nature qui en sont responsables pourraient avec Lampedusa adopter la maxime de son héros et clamer qu’ils souhaitent que tout change pour que rien ne change. Ils semblent ignorer que le Vivant est synonyme de mort, de remplacement, de mouvement et de transformation. Tout le contraire.

(1) Peter A. Robertson et al. 2015. The large-scale removal of mammalian invasive

alien species in Northern Europe. Wileyonlinelibrary.com : DOI 10.1002/ps.4224

(2) Derek Yalden. 1999. The history of British Mammals. Poyser Natural History.

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.